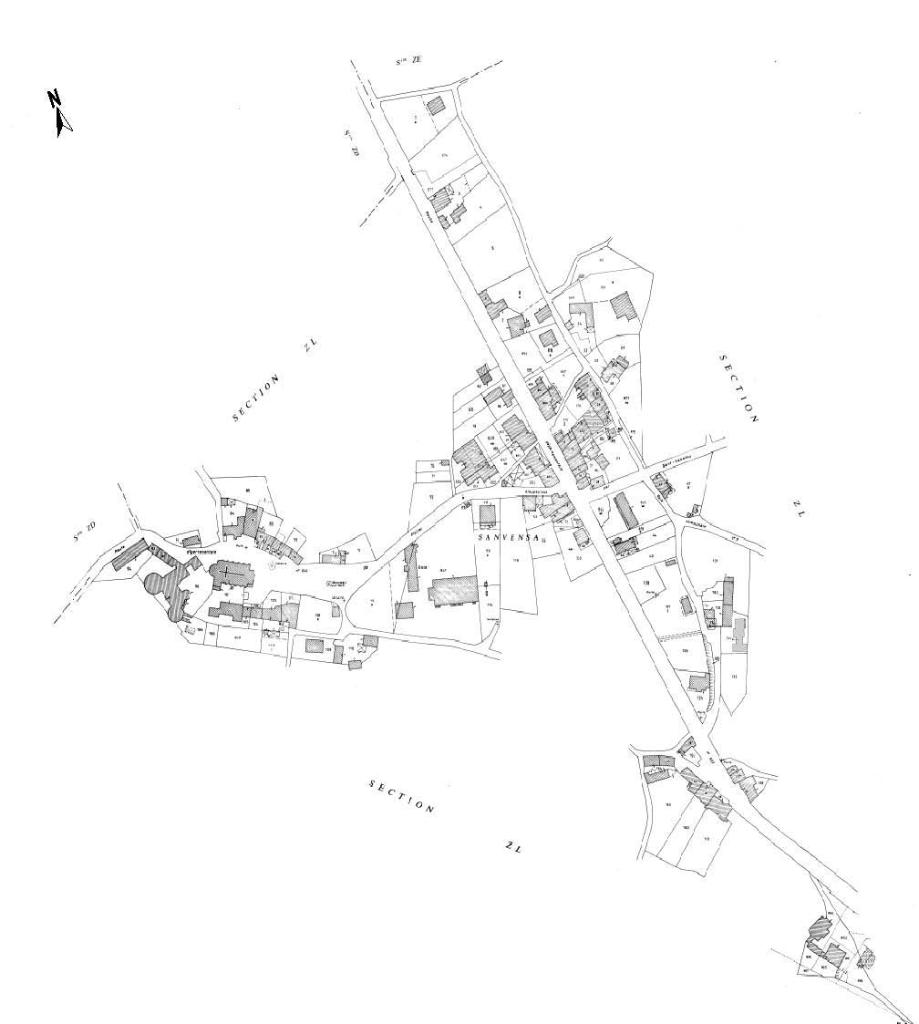

Selon C. Decroix, le château aurait joué un rôle moteur dans la formation du village dont le noyau fortifié ovalaire pourrait correspondre à l'emprise de l'ancienne bassecour. En effet, un acte de 1250, repéré par le marquis de Valady, atteste l'existence d'une résidence seigneuriale dès le 13e siècle (acte de vente par lequel le seigneur de Sanvensa, Ozil de Morlhon, vend les droits qu'il avait sur son domaine de Sanvensa à l'exception de la ""salle"" et autres choses). Cependant, rien ne permet d'affirmer qu'elle se situait à l'emplacement du château actuel, voire à l'intérieur de l'agglomération. Selon la tradition locale, ce château aurait été occupé par un capitaine anglais dans la deuxième moitié du 14e siècle, mais les sources restent à vérifier. L'édifice actuel est un manoir ou une maison forte de la deuxième moitié du 16e siècle probablement commanditée par Jean de Morlhon, sénéchal du Rouergue (édifice inscrit MH, façades et toitures : inscription par arrêté du 29 décembre 1967). Les maçonneries aux parements très irréguliers, les bouches à feu percées dans les tours circulaires massives ainsi que les croisées les plus anciennes confirment cette datation qui est également appuyée par la date de 1573 visible sur une inscription au premier étage de la tour nord-ouest. Le corps de logis moderne prend appui contre un bâtiment de plan rectangulaire qui a été assimilé à la tour maîtresse d'un édifice plus ancien par le marquis de Valady. Cependant, l'observation rapide des élévations extérieures n'a pas permis de confirmer la présence de vestiges médiévaux : la mise en oeuvre des maçonneries et les ouvertures en place rattachent au contraire le corps de bâtiment à la même campagne de construction que le corps de logis. L'ensemble est construit à cheval sur le tracé de l'enceinte villageoise, probablement aux dépends de la nef de l'église ancienne dont le plan irrégulier révélait, avant la reconstruction de l'édifice à la fin du 19e siècle, la disparition de son extrémité ouest (cf. plan cadastral du début du 19e siècle). L'édifice religieux, d'abord dédié à Saint-Vincent puis à Saint-Blaise dès l'époque moderne, était initialement entouré d'un cimetière, comme en témoigne la découverte de sarcophages dans la cour du château. Le secteur situé autour de l'église pourrait donc correspondre à un ancien enclos ecclésial sur lequel est venu s'implanter, dans un second temps, la demeure seigneuriale. La présence d'un site castral antérieur aux structures conservées est probable mais elle doit être appuyée par des sources plus explicites ou une étude archéologique du bâti. En revanche, les relations morphologiques et stratigraphiques entre l'église, le cimetière et le château, le toponyme de l'agglomération, la position centrale de l'église ainsi que la morphologie de l'agglomération pourraient traduire l'antériorité du pôle ecclésial sur l'implantation seigneuriale. Par ailleurs, l'agglomération n'apparaît jamais sous le terme de ""castrum"" qui qualifie les habitats groupés fortifiés associés à un château au 13e siècle et 14e siècles. Au contraire, un acte de 1317 faisant référence à la ""villa"" indique qu'il s'agit bien d'un habitat ouvert qui ne sera mis en défense qu'à la fin du Moyen Age, dans le contexte de la guerre de Cent Ans. L'hypothèse d'un regroupement de l'habitat à l'intérieur d'une basse-cour castrale doit donc être reconsidérée dans la mesure où les fortifications sont postérieures à la genèse de l'agglomération. Le tracé arrondi de l'enceinte, formée par la façade postérieure des maisons alignées, est probablement lié à la présence d'un ancien enclos ecclésial délimitant l'emprise du noyau initial. Il s'agirait ainsi d'un village d'origine ecclésiale dans lequel est bâtie la demeure seigneuriale avant le milieu du 13e siècle ou dans la deuxième moitié du 16e siècle. Le noyau groupé autour de l'église est fortifié après le milieu du 14e siècle et la construction, ou reconstruction, du château du seigneur de Morlhon dans la deuxième moitié du 16e siècle entraîne un bouleversement parcellaire à l'ouest du village fortifié. Au cours de la période moderne, la trame bâtie ne déborde pas de son enceinte qui est mentionnée avec ses portes fortifiées dans les compoix du 17e siècle. Le village ne s'étend qu'aux 18e et 19e siècles mais il s'agit davantage d'un transfert de l'habitat et des activités que d'une véritable extension du bâti. En effet, la route royale entre Cordes et Villefranche, construite au début du 18e siècle en évitant l'agglomération ancienne, génère la formation d'un second noyau d'habitat à l'écart du site primitif. Le noyau ancien conserve le siège de la paroisse mais la vie de village se recentre en même temps que la trame bâtie autour de l'axe routier.

- opération ponctuelle

-

Cassan-Pisani ElodieCassan-Pisani ElodieCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du canton de Najac

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communauté de communes du Canton de Najac - Najac

-

Commune

Sanvensa

-

Cadastre

1995

A

01

-

Dénominationsvillage

-

Période(s)

- Principale : Moyen Age

- Principale : Temps modernes

- Principale : 19e siècle

Le village est implanté sur une avancée de plateau dominant la vallée de la Serène. L'agglomération actuelle se compose de deux entités séparées par une distance d'environ 200 m : un noyau de forme ovale, formé par une couronne de maisons délimitant une place sur laquelle s'élève l'église, et un quartier linéaire structuré par la route départementale (au lieu-dit Fraysse). Le bâti du noyau ancien entoure l'église et se referme, à l'ouest, sur un château ou manoir du 16e siècle. Avant sa reconstruction au 19e siècle, l'édifice religieux était également situé sur la place centrale mais en position excentrée. Le plan parcellaire du début du 19e siècle révèle le plan de l'église ancienne qui possédait un chevet plat et une nef peu allongée dont le mur de façade formait la limite est de la cour du château. Le plan irrégulier de la nef semble indiquer qu'une partie de l'église a été détruite avant la construction ou l'extension de la demeure seigneuriale dont la cour s'insère entre l'enceinte villageoise et le bâtiment religieux, sur l'emprise d'un ancien cimetière. Ce château se compose d'un corps de logis massif cantonné de deux tours circulaires et augmenté d'une aile en retour d'équerre au nord-est. Une deuxième aile, détruite depuis le début du 19e siècle, se développait également à partir de l'angle sud-est. Le corps de logis s'élève à l'arrière de la cour qui jouxte l'église paroissiale actuelle. Autour de l'église, l'alignement des parcelles bâties témoigne de l'existence d'une enceinte collective formée par le mur postérieur des maisons. Les fossés sont fossilisés dans le parcellaire sous la forme de tracés parallèles et les vestiges d'une porte fortifiée sont conservés sur le tracé nord de l'enceinte (arc brisé récemment détruit). Les édifices les plus anciens observés à l'intérieur de l'enceinte sont bâtis sur de petites parcelles carrées ou rectangulaires. La façade sur la place centrale s'élève sur deux niveaux souvent surmontés par le surcroît du comble. Un degré en pierre permet d'accéder à l'habitation située à l'étage, au dessus d'un rez-de-chaussée abritant les dépendances. Les structures sont construites en moellons de gneiss et de grès dur tandis que les encadrements des baies sont en grès ocre mais également en granite pour les constructions plus récentes. Le quartier tardif est caractérisé par un bâti formé de maisons à un étage alignées en bordure de la route et associées à des dépendances à l'arrière.

-

Murs

- gneiss

- grès

- enduit

- moellon

-

Toitsschiste en couverture, tuile

Champs annexes au dossier - Architecture

- NOTB_G

- NOTB_S

- APPA ELEMENTS REPERES : château (parcelle 96), corps de logis et ailes de la deuxième moitié du 16e siècle ; porte de ville (parcelle ZL 99), vestiges de l'arc brisé chanfreiné ; maisons (parcelles 79 et 81), porte et jours à chanfrein et congés biais, enduit

- APRO 0

- ARCHEO

- AVIS oeuvre sélectionnée

- CCOM IVR73_SCPMIDIPYR

- CHARP accessible au grand public

- CHARPP Sanvensa

- COORLB93 20220315_R_01

- COORMLB93

- COORMWGS84

- COORWGS84

- ENCA

- EPID

- ESSENT

- ETACT

- FEN

- FEN2

- FENP

- INTER

- MHPP

- NOPC

- OBSV

- PAVIS

- PETA_MA

- PLU

- PSAV_FA

- SAV_FA

- SELECT

- TAILL

- TAILLP

- TOITU

- USER

- VALID

- VISI

- VISIB

- VOIR_AUSSI

-

Statut de la propriétépropriété publique

propriété privée

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du canton de Najac

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du canton de Najac

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du canton de Najac

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du canton de Najac

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du canton de Najac

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du canton de Najac

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du canton de Najac

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du canton de Najac

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du canton de Najac

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du canton de Najac

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du canton de Najac

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du canton de Najac

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du canton de Najac

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du canton de Najac

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du canton de Najac

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du canton de Najac

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du canton de Najac

Documents d'archives

-

AD Aveyron : A.D. 12, 2E 266-1.

Compoix de Sanvensa, 1624, A.C. Sanvensa, non coté ; Compoix de Sanvensa, 1669, A.D. 12, 2E 266-1.

Bibliographie

-

Bedel (Christian-Pierre), "Najac, Bor-et-Bar, La Fouillade, Lunac, Monteils, Saint-André de Najac, Sanvensa", Villefranche de Rouergue : Mission départementale de la Culture, 2001, (coll. Al Canton).

p. 37 -

Decroix (Catherine), "Les bourgs castraux et ecclésiaux dans les cantons de Najac, La Salvetat-Peyralè, Villefranche-de-Rouergue", mémoire de maîtrise sous la direction de Maurice Berthe et Gérard Pradalié, Université de Toulouse-le-Mirail, 1990

-

Gource d'Orval (H.), "Le château de Sanvensa en Rouergue", dans Revue du Rouergue, t. XXIII, 1969, p. 287-296 ; M

t. XXIII, p. 287-296 -

Miquel (Jacques), L'architecture militaire dans le Rouergue au Moyen-Age et l'organisation de la défense, 2 vol., Rodez, J. Miquel et Editions F.A.G., 1981.

p. 187 -

Valady (marquis de), "Les châteaux de l'ancien Rouergue. Deuxième série, la Basse Marche. Tome I : cantons de Najac, Rieupeyroux, Saint-Antonin", Rodez : Imprimerie Carrère, 1935, p. 173-194.

p. 173-194.