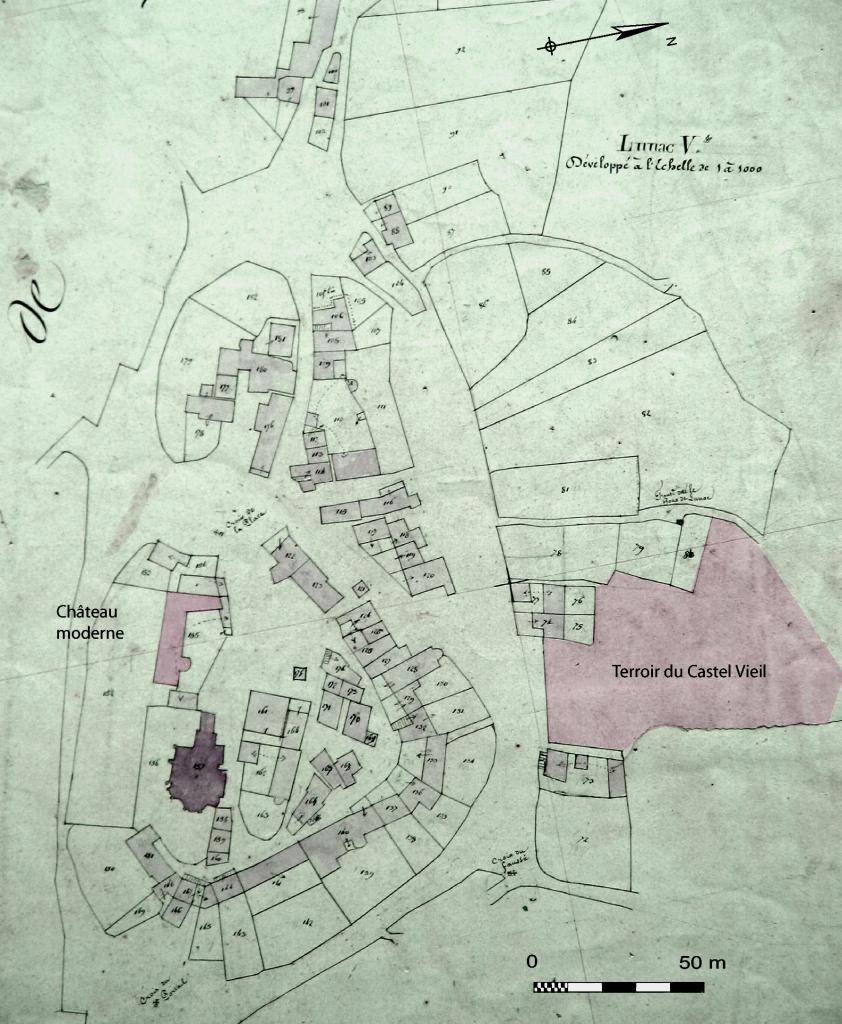

Probablement très ancienne, la paroisse de Lunac est érigée en prieuré dans la deuxième moitié du 11e siècle. Elle compte 160 feux en 1328 d'après le recensement des feux en Rouergue contenu dans le livre de l'Epervier (Cartulaire de Millau, B.N. Fonds latins, 185 - 1341). L'église Saint-Jean-Baptiste et Saint-Saturnin est mentionnée entre 1051 et 1070 dans un acte de donation à l'abbaye de la Chaise-Dieu. Elle est sans doute reconstruite peu après la fin du 11e siècle, comme en témoignent le chevet et le transept conservés qui se rattachent à la période romane (édifice inscrit MH, 1937/09/24 : abside, transept, coupole, pilier, autel). La présence de cet édifice conditionne, peut-être dès le 11e siècle, la formation d'un habitat aggloméré qui apparaît au milieu du 13e siècle sous le terme de ""castrum"" (reconnaissances passées en 1259 par les coseigneurs de Lunac au comte Alphonse de Poitiers pour des parts du ""castrum"" de Lunac, A.N. JJ 11, fol. 127-129). Ce terme renvoie, à cette époque, à l'ensemble fortifié constitué par l'agglomération et une fortification seigneuriale qui est l'assise d'un ""dominium castri"". Cependant, le château actuel, qui s'élève à proximité de l'église, en position périphérique sur le tracé de l'enceinte collective, résulte d'une campagne de construction homogène probablement datée du début du 16e siècle. Des doutes subsistent ainsi quant à l'emplacement du premier château et son rôle dans la genèse de l'habitat groupé. Il est difficile d'affirmer qu'il se situait à l'emplacement de l'édifice moderne actuel ou au centre du noyau fortifié, constituant avec l'église un pôle de regroupement de l'habitat. Les sources appuient au contraire l'hypothèse d'un site castral primitif situé à l'extérieur de l'habitat groupé. En effet, un ensemble de parcelles non bâties, délimité par un chemin en épingle au nord du village actuel, est associé au toponyme ""Castel Vieil"" depuis le début du 16e siècle (""terroir du Castel Vieil"", 1518, A.D 12, J 70 ; 1651, A.D. 12, 2E 147-2 ; cadastre 19e siècle ; cadastre actuel ZM 01 25 et suiv.). Ce toponyme ancien atteste l'existence d'une fortification seigneuriale disparue mais la mention d'un ""terroir du Château Vieux"" relevée au début du 16e siècle ne permet pas de déterminer s'il s'agit d'un château antérieur à celui qui est mentionné au 13e siècle (ancienne fortification du 10e ou du 11e siècle ?) ou à celui qui est construit à la limite des 15e et 16e siècles. Deux hypothèses restent donc plausibles en l'absence d'une étude plus approfondie des sources. Selon la première hypothèse, le site castral reste à l'extérieur du bourg qui est groupé autour du prieuré jusqu'à la fin du Moyen Age, puis il est abandonné au profit d'une maison forte construite près de l'église par le seigneur local. Selon la seconde hypothèse, une fortification ancienne (tour sur motte ?) s'élève au nord du village actuel au 11e ou au 12e siècle, mais le siège du pouvoir châtelain est déplacé dans le noyau d'habitat en cours de formation près de l'église avant le milieu du 13e siècle, peut-être en lien avec la reprise en main de la coseigneurie locale par les comtes de Toulouse (hommage des coseigneurs à Alphonse de Poitiers en 1259, cf. ci-dessus). Ce château serait ensuite détruit et remplacé par un manoir à l'extrême fin du Moyen Age ou au début de la période moderne. Dans les deux cas, l'église construite avant le milieu du 11e siècle semble garder un rôle premier dans la concentration de l'habitat et conditionner dans un premier temps l'implantation du bâti dans la mesure où, au 11e siècle, la fortification castrale se situait vraisemblablement au ""terroir du Castel Vieil"". En revanche, l'impact de la présence du château sur le développement de l'habitat groupé et la formation d'un petit bourg fortifié dès le 13e siècle - voire avant - reste indéniable. Le pôle castral semble cependant rester longtemps isolé et ne pas directement conditionner la mise en place de la trame bâtie. La couronne de maisons définissant le tracé d'une enceinte collective par l'alignement des façades postérieures pourrait correspondre à une seconde phase de développement autour du premier noyau formé près de l'église. La trame bâtie actuelle correspondrait ainsi à l'emprise du ""castrum"" mentionné au milieu du 13e siècle, même si l'enceinte castrale est sans doute en grande partie remaniée lors de la remise en défense du bourg dans le contexte de la guerre de Cent Ans. Outre les fortifications d'ensemble, des indices signalent l'existence d'un réduit fortifié peut-être aménagé au cours de cette période de troubles de la fin du Moyen Age. En effet, d'après le marquis de Valady, un arrêt du Parlement de Toulouse de 1440 autorise les consuls et habitants de Lunac valide réparer le ""fort"" du lieu à la condition qu'ils le démolissent chaque fois que la Cour le demandera. Un autre acte signale la présence d'au moins une maison dans le ""fort"" (A.D. 12, E 301) . Ces termes semblent faire référence à une fortification collective distincte de l'enceinte castrale en partie formée par les maisons, mais dont l'emplacement reste inconnu. Elle a peut-être été aménagée autour de l'ancien pôle castral dont il ne subsiste pas de trace, mais son existence doit être confirmée par des sources plus explicites. A partir du noyau fortifié, un faubourg se développe à l'ouest, le long de la voie principale menant à la porte du ""castrum"". Les vestiges les plus anciens repérés dans ce secteur ne sont pas antérieurs au 16e voire au 17e siècle. Le compoix du milieu du 17e siècle confirme l'existence d'une trame bâtie extra-muros mais il est difficile d'en dater précisément la formation. Le village s'étend enfin en contrebas de la terrasse castrale aux 19e et 20e siècles, en bordure de la route vers Najac et Villefranche.

- opération ponctuelle

-

Cassan-Pisani ElodieCassan-Pisani ElodieCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du canton de Najac

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communauté de communes du Canton de Najac - Najac

-

Commune

Lunac

-

Cadastre

1988

C

02

-

Dénominationsbourg

-

Période(s)

- Principale : Moyen Age

- Principale : Temps modernes

- Principale : 19e siècle

Le village est situé en position dominante sur un plateau, implanté en bordure d'une terrasse rocheuse. Il comprend Un noyau fortifié entouré de fossé qui correspond probablement à l'emprise d'un ""castrum"" mentionné au 13e siècle et remis en défense à la fin du Moyen Age. Ce noyau est délimité par une couronne de maisons qui se referme au sud sur l'église et le château bâtis sur le rebord de la terrasse. Les vestiges les plus anciens ont été observés dans ce secteur mais ils ne semblent pas antérieurs au 16e siècle. Les maisons présentent un volume simple et ramassé et une élévation à deux niveaux sur la rue intérieure de l'ancien ""castrum"". Une porte basse ouvre au rez-de-chaussée sur les dépendances ou les communs tandis qu'un degré en pierre mène à la pièce à vivre située à l'étage. Un comble à surcroît forme généralement la partie supérieure de l'édifice au dessus d'un étage carré unique. Les parements extérieurs, initialement enduits à la chaux, révèlent l'hétérogénéité des maçonneries construites avec des moellons de gneiss, de micaschiste, de grès, de granite et de quartz. La présence d'une tête de mur appareillée, intégrée dans une maçonnerie de façade remaniée, atteste l'existence de la construction en pan de bois dont les vestiges sont effacés par les remaniements du 19e siècle. Ce bâti villageois en moellon et pan de bois est dominé par l'édifice religieux et le château. L'église actuelle conserve les vestiges d'un édifice roman en croix latine composé d'une nef à trois vaisseaux et d'un chevet à trois chapelles échelonnées. La nef a été reconstruite à l'époque moderne dans un style néo-roman mais le transept, la croisée du transept couverte d'une coupole à huit pans et les trois absides sont encore en place (en partie remaniés). L'élévation extérieure de l'abside principale est couronnée par une corniche en biseau orné d'un damier. Celle-ci repose sur des modillons sculptés représentant des figures humaines ou animales stylisées. La demeure seigneuriale est un manoir (ou maison forte) formé d'un corps de logis rectangulaire qui est flanqué d'une tour d'escalier en vis ouvrant sur une cour au nord. L'ensemble a été largement remanié au 18e siècle mais l'élévation nord conserve une série de jours et une demi-croisée moulurés en quart-de-rond. Plusieurs parcelles bâties occupent le centre du noyau fortifié, formant deux îlots vaguement parallèles à l'axe formé par l'église et le château. Une place, qualifiée de place ou patus commun ""del mal conseil"" dans le compoix du 17e siècle, s'étend au nord du château, au devant d'une ancienne porte qui fermait le noyau fortifié à l'ouest (porte du Pont, détruite). Des alignements parcellaires révèlent l'emprise du fossé et le tracé de l'enceinte qui est en grande partie formée par la façade postérieure des maisons et qui englobe, au sud, l'église et la maison presbytérale (muraille mentionnée dans le compoix de 1651, A.D. 12, 2E 147-2, fol. 213 v., 214). Une porte fortifiée en arc brisé est conservée au sud-est. L'agglomération s'étend vers l'ouest, sous la forme d'un faubourg implanté sur la terrasse rocheuse, de l'autre côté des fossés, et structuré par une rue centrale correspondant à l'ancienne voie d'accès au ""castrum"". Au milieu du 17e siècle, un foirail occupe l'emplacement des anciens fossés au devant de la porte du Pont, marquant la jonction entre le centre ancien et le faubourg. Un autre foirail se situe à l'entrée du village, à l'extrémité ouest du faubourg où convergent différentes routes et chemins. Au-delà du faubourg, plusieurs maisons forment une dernière extension tardive.

-

Murs

- granite

- gneiss

- grès

- micaschiste

- quartz

- bois

- enduit

- moellon

- pan de bois

-

Toitsschiste en couverture, ardoise, tuile

Champs annexes au dossier - Architecture

- NOTB_G Bedel (Christian-Pierre), "Najac, Bor-et-Bar, La Fouillade, Lunac, Monteils, Saint-André de Najac, Sanvensa", Villefranche de Rouergue : Mission départementale de la Culture, 2001, p. 37 (coll. Al Canton) ; Decroix (Catherine), "Les bourgs castraux et ecc

- NOTB_S Reconnaissance à Alphonse de Poitiers, A.N., JJ 11, fol. 127-129 ; Compoix-cadastre de Lunac, 1651, A.D. 12, 2E 147-2 (copie XVIIIe, A.D. 12, 2E 147-3).

- APPA ELEMENTS REPERES : château (parcelle 459), corps de logis avec tourelle d'escalier, traces d'enduit à la chaux ; début du 16e siècle remanié au 18e siècle (?) ; église (parcelle 460), transept et chevet romans, 12e siècle ; maison (parcelle 477), ouvertur

- APRO 0628844 ; 6349030/0629242 ; 6348999/0629284 ; 6348798/0629021 ; 6348864/0628857 ; 6348840/0628844 ; 6349030

- ARCHEO 44.2366720622784, 2.10911887227434/44.2364333513476, 2.11410581200123/44.2346284941231, 2.11465982489089/44.2351959345109, 2.11135813343794/44.2349632914723, 2.10930845174378/44.2366720622784, 2.10911887227434

- AVIS oeuvre sélectionnée

- CCOM IVR73_SCPMIDIPYR

- CHARP accessible au grand public

- CHARPP Lunac

- COORLB93 20220315_R_01

-

Statut de la propriétépropriété publique

propriété privée

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du canton de Najac

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du canton de Najac

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du canton de Najac

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du canton de Najac

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du canton de Najac

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du canton de Najac

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du canton de Najac

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du canton de Najac

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du canton de Najac

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du canton de Najac

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du canton de Najac

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du canton de Najac

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du canton de Najac

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du canton de Najac

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du canton de Najac

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du canton de Najac

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du canton de Najac

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du canton de Najac

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du canton de Najac

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du canton de Najac

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du canton de Najac