Au début du 13e siècle, la seigneurie de Quillan est aux mains des archevêques de Narbonne : elle leur est confisquée durant la croisade albigeoise. Simon de Montfort entre ainsi en possession du lieu, et en remet la garde à Guy de Lévis, seigneur de Mirepoix. En 1280, Philippe III le Hardi abandonne la localité à Pierre de Montbrun, archevêque de Narbonne, moyennant le versement de la somme de 3000 livres tournois ; il n'en conserve que le ressort et les infractions à la paix publique (L. BAYROU, 1993).

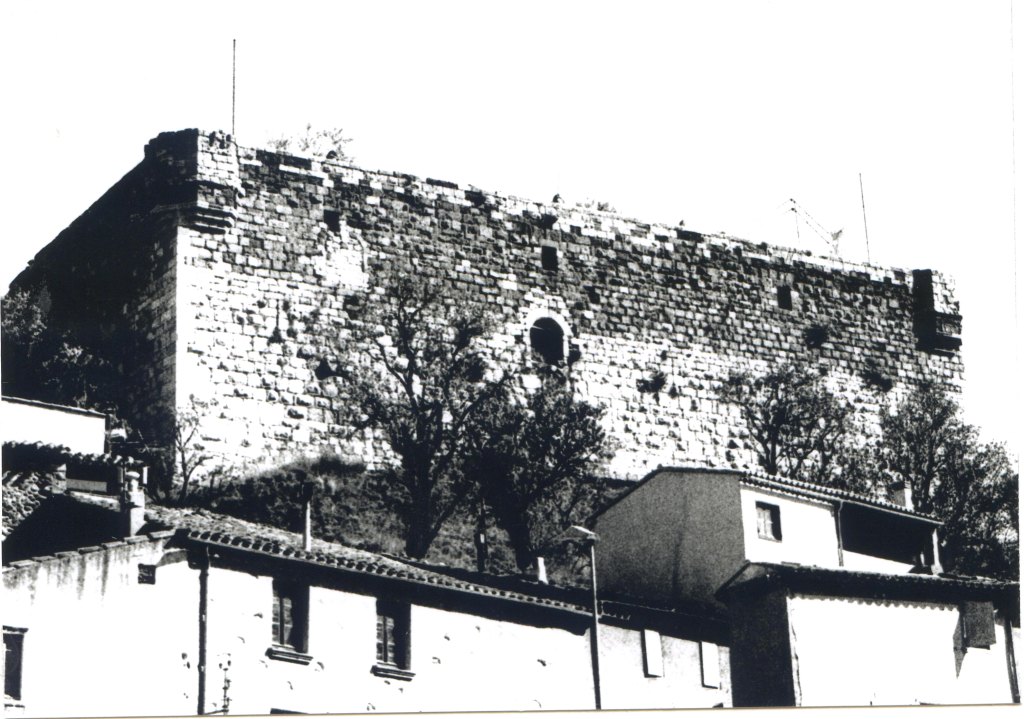

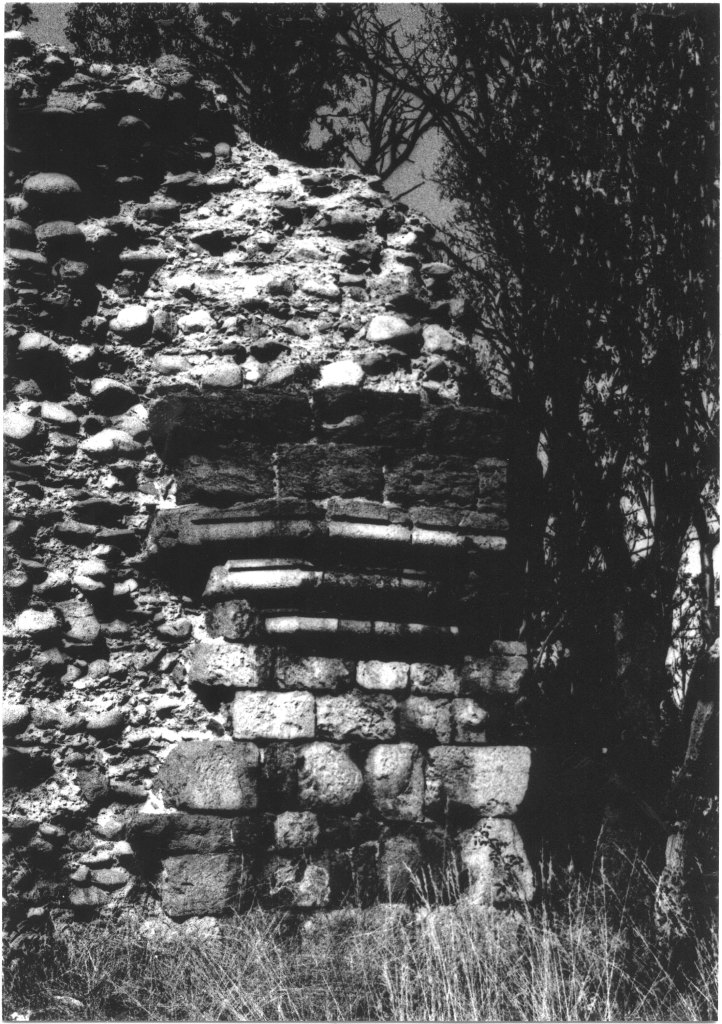

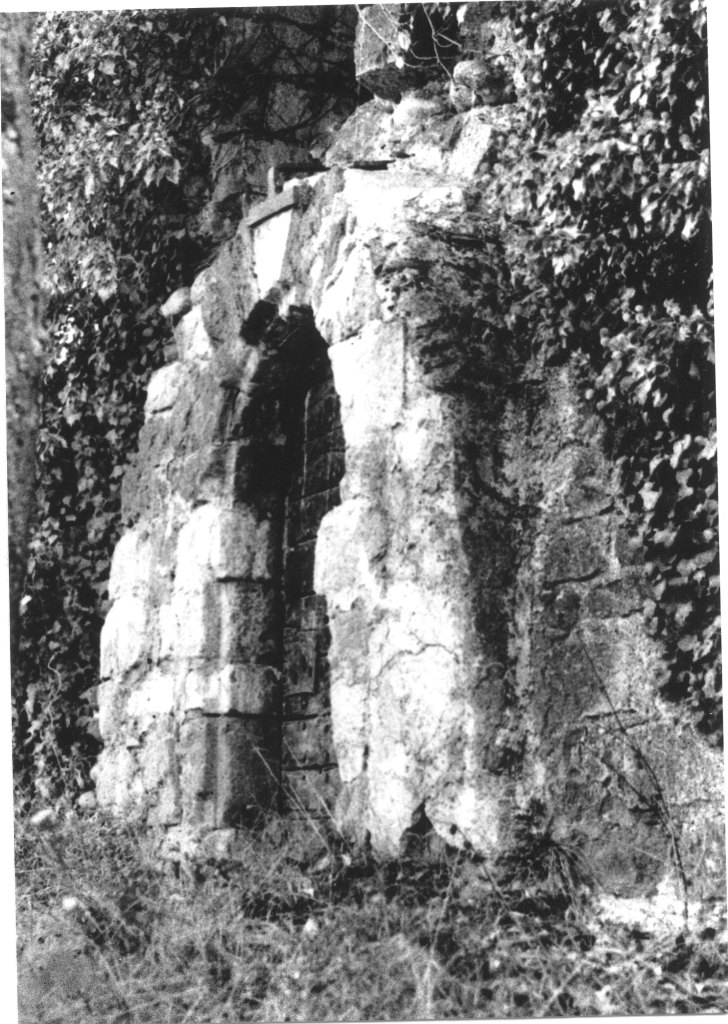

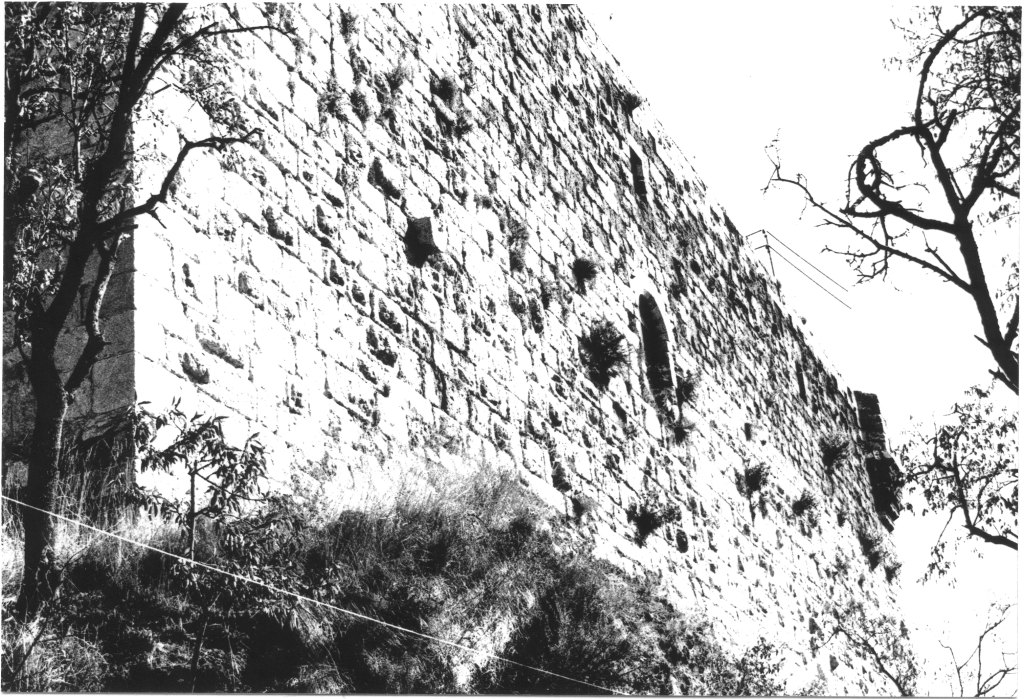

Le château actuel est bâti durant cette période, à la fin du 13e siècle ou au début du 14e siècle. S'il fait partie des possessions de l'archevêché, il n'y demeure que peu de temps : en 1332, un document fait savoir que Philippe VI de Valois a obtenu le château pour 5000 livres tournois. Il revient sans doute dans le giron de l'archevêché au cours des décennies suivantes, puisque le Livre Vert de l'archevêque Pierre de La Jugie fait savoir que celui-ci possède à Quillan, en 1351 : « un beau château avec deux vergers contigus » (L. BAYROU, 1993).

Par la suite, le château connaît de nombreuses vicissitudes : il subit un premier incendie à la fin du 15e siècle ou au début du 16e siècle, dans le contexte des guerres franco-espagnoles ; il est assiégé et incendié en 1573 par les protestants ; partiellement restauré et réoccupé à la fin du 16e siècle, son état se dégrade au cours des 17e et 18e siècles, et son occupation apparaît alors très partielle (D. MASO, 2004). Il est finalement démantelé dans les années 1735-1736. Vendu à un particulier en 1805, il est acquis par la commune de Quillan en 1950, qui y fait construire, quelques années plus tard, le château d'eau qui occupe aujourd'hui encore le quart sud-est de la cour.