La tradition orale rapporte que les propriétés des eaux minérales de Bédeille auraient été découvertes dans les années 1830 par un paysan souffrant de rhumatismes. Les archives les plus anciennes ne datent toutefois que de la fin des années 1860.

Au cours de cette période l'établissement dispose de trois cabines et de quatre baignoires. En 1868, quatre-vingt-quinze curistes auraient séjourné à Bédeille et auraient ainsi bénéficié des vertus de ses eaux thermales, soit en bains pour soigner les affections rhumatismales, soit en boisson pour leurs effets purgatifs. L'établissement accueille alors principalement des personnes pauvres venant des environs.£

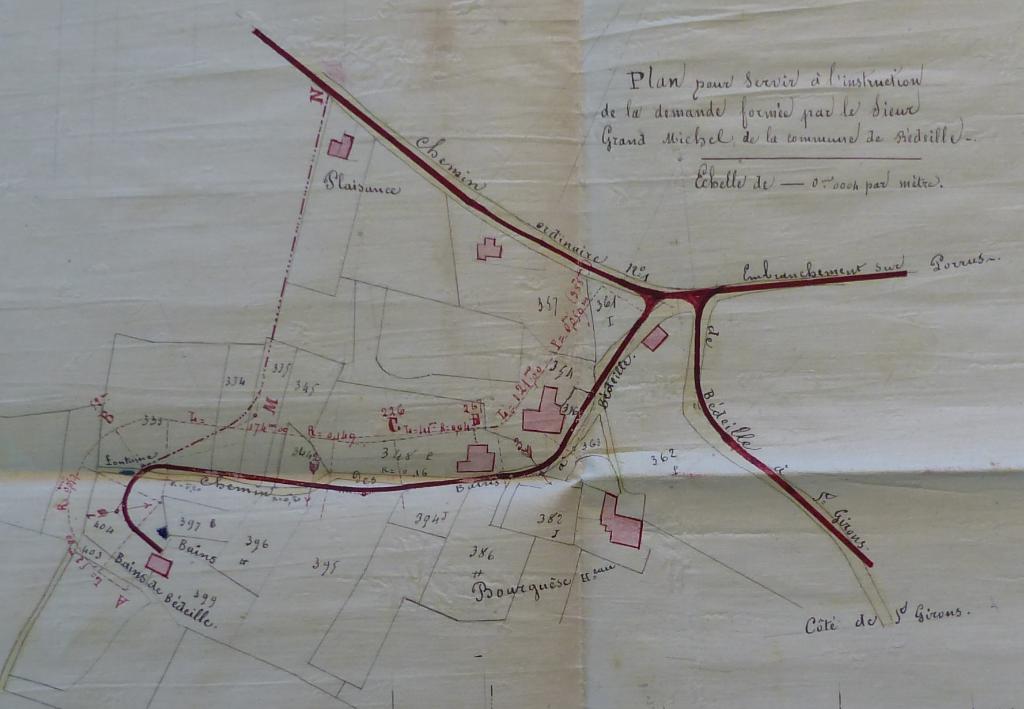

Le propriétaire, Michel Grand, revend l'établissement à Joseph Faur en 1879 alors quil vient de se voir refuser l'autorisation d'exploiter la source par le ministre de l'Agriculture et du Commerce. La fin du 19e siècle est tout de même marquée par une augmentation de la fréquentation de l'établissement : cent-cinquante-et-un malades seraient venus se baigner à Bédeille en 1898, et environ cinq-cents bouteilles d'eau minérale auraient été consommées sur place.£

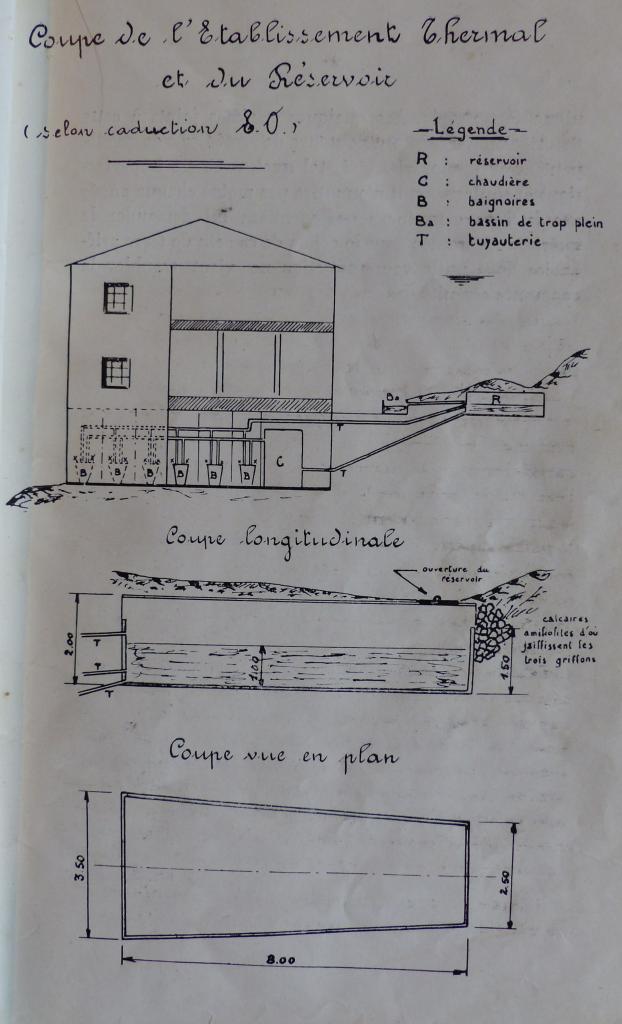

Au début des années 1930, le nombre de baigneurs a déjà commencé à fléchir, il est d'environ quatre-vingt par an. C'est au cours de cette période que le propriétaire Joseph Faur lègue l'établissement thermal à son fils Léon. Ce dernier effectue des travaux de réfection des bains en 1934. Les cabines blanchies à la chaux abritent désormais six baignoires en fonte émaillée, logées à l'étage de soubassement.

La baisse de la fréquentation des bains de Bédeille, amorcée au début du siècle, se confirme après la Seconde Guerre mondiale. Entre 1946 et 1951 l'établissement n'accueille plus que trente à cinquante curistes par an. Pendant cette période, le propriétaire tente d'obtenir un classement comme station hydrominérale mais cette entreprise essuie de nouveau un refus de l'Administration. L'exploitation thermale cesse définitivement en 1970, selon toute vraisemblance en raison d'un manque de débit de la source. Racheté par un propriétaire privé au cours des années 1980, l'ancien établissement thermal est transformé en habitation. Une cabine de bains a toutefois été conservée intacte.

L'établissement thermal de Bédeille, installé dans un édifice abritant aussi une partie dédiée à l'habitation ainsi qu'une pension, a donc été tout au long de son histoire une station secondaire, aux installations rudimentaires. Il a connu un développement très limité dont la période la plus faste se situe à la toute fin du 19e siècle.

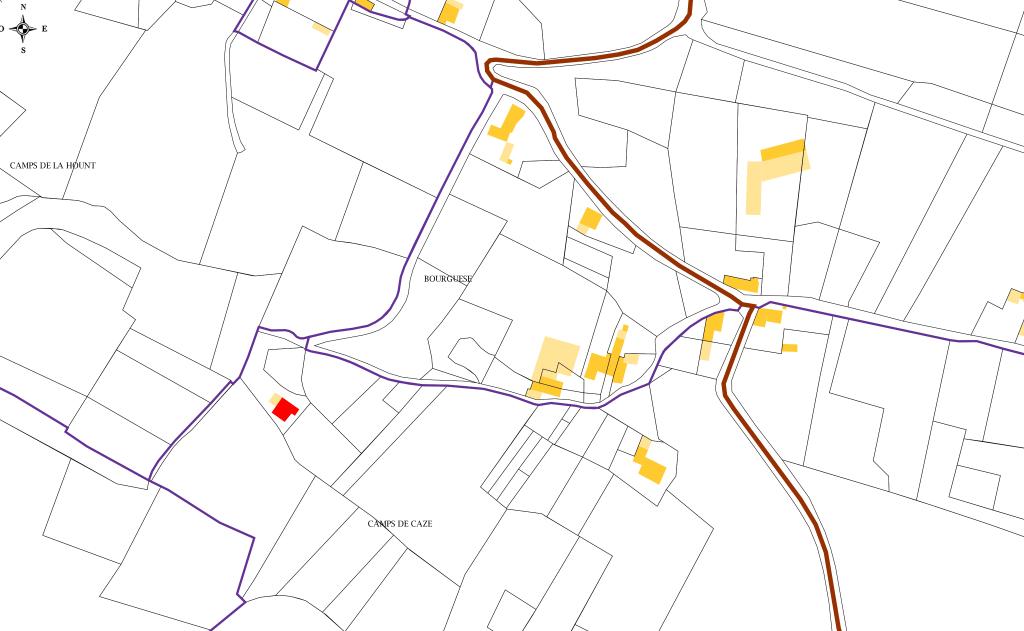

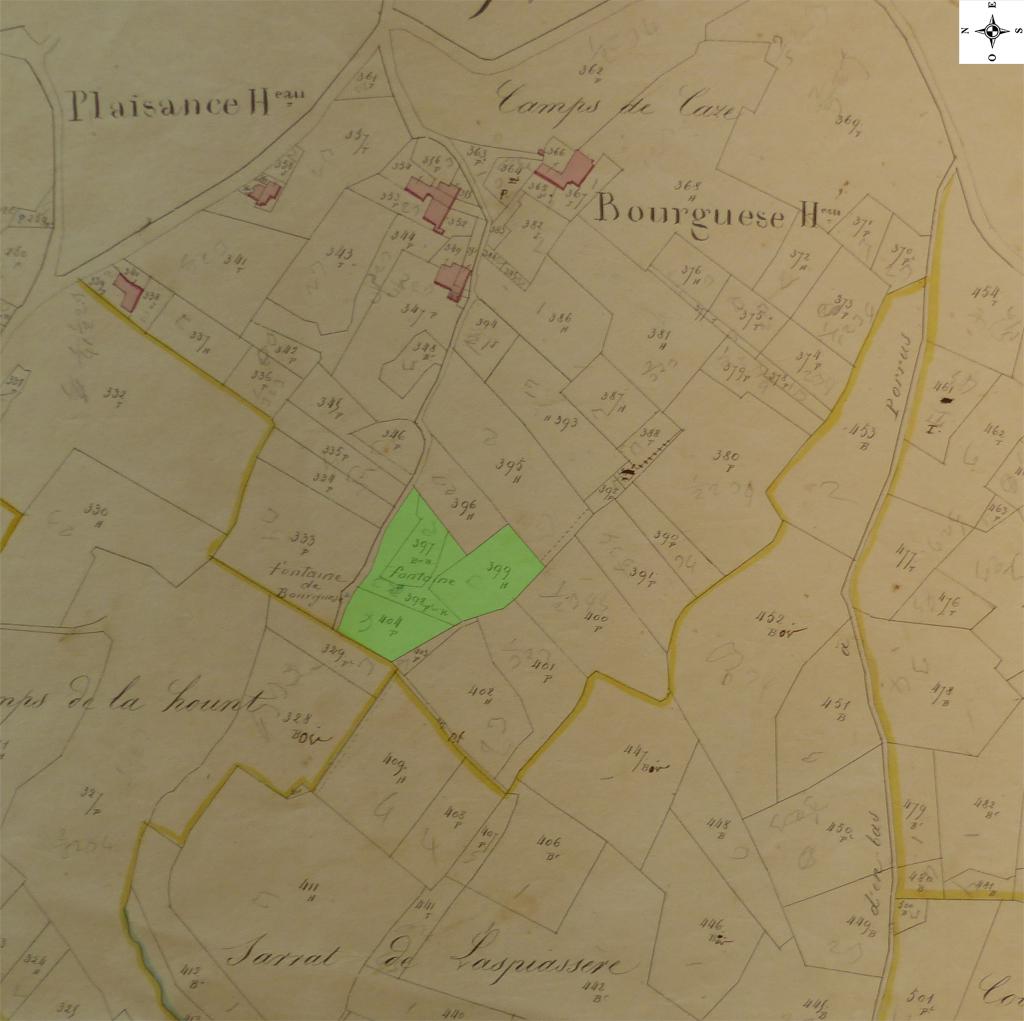

L'édifice qui abrite les bains a selon toute vraisemblance été construit au milieu du 19e siècle. En effet, le cadastre réalisé entre 1830 et 1833 indique qu'il n'existait pas de construction à l'emplacement de l'établissement thermal au cours de cette période, mais seulement une fontaine. En revanche, le plan dressé en 1869 par l'agent voyer cantonal témoigne de l'existence d'un bâtiment de plan rectangulaire. Celui-ci s'inscrit pleinement dans la tradition architecturale locale. Son plan, l'ordonnancement de ses façades, la forme de sa toiture ou encore l'existence de galeries ouvertes sont en effet caractéristiques de l'habitat rural du Volvestre. Le soin apporté au traitement des galeries installées au niveau de la partie dédiée aux bains témoigne néanmoins de la volonté du propriétaire de s'en démarquer.

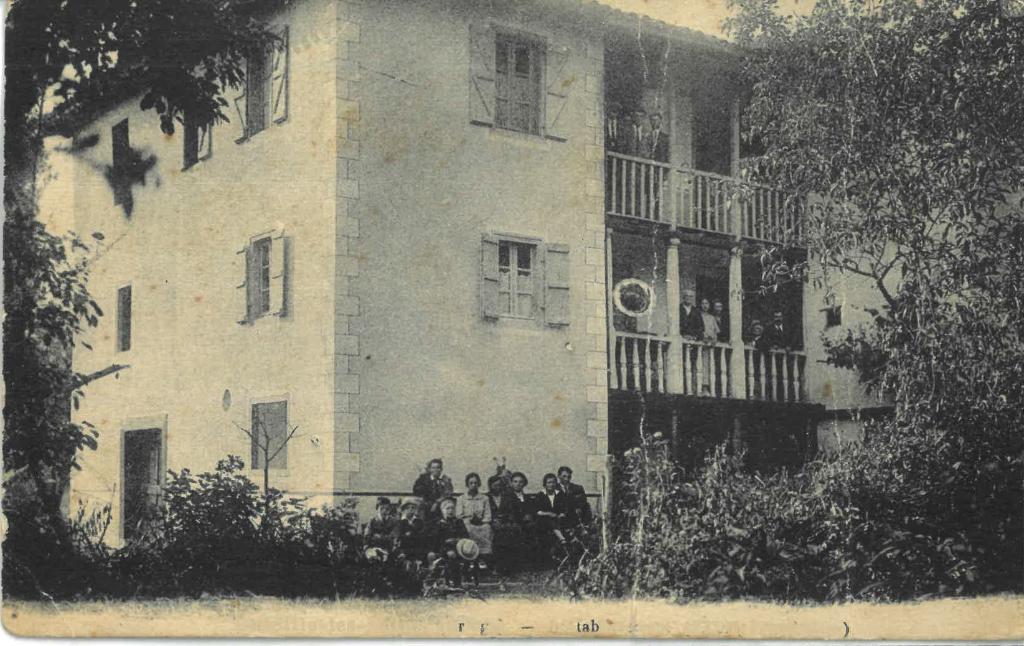

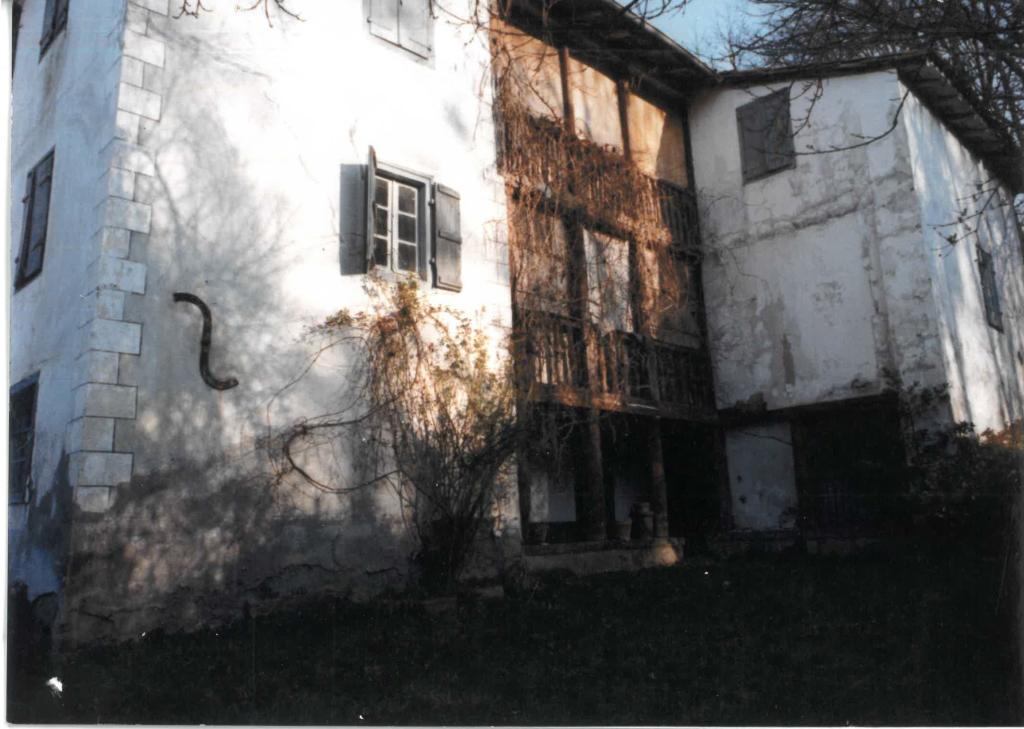

Cet édifice a connu différents remaniements depuis le 19e siècle. Ainsi, la galerie de l'étage au niveau de l'élévation est a été rajoutée postérieurement, vraisemblablement dans les premières décennies du 20e siècle comme en témoigne la facture de la balustrade. De plus, les photographies anciennes montrent que des travaux de réfection des façades ont été effectués pendant cette période. Il est plus que probable qu'ils aient été réalisés en même temps que la rénovation des cabines de bains qui a eu lieu en 1934, lors de la reprise de l'établissement par Léon Faur. C'est en tous cas ce que suggèrent le dessin des faux chainages d'angle en pierre de taille, visible sur une photographie ancienne, ainsi que la forme de l'encadrement en bois de la porte principale.

Dans la seconde moitié du 20e siècle l'élévation sud a fait l'objet de remaniements importants. Les travées primitives ne sont en effet plus lisibles en raison du percement de nouvelles baies et de la modification de celles qui préexistaient. Enfin, pendant la campagne de travaux réalisée dans le premier quart du 21e siècle l'ensemble des façades a été repris. Cette réfection a abouti à la mise en uvre d'un enduit naturel à pierres vues sur une majorité des élévations et au dégagement d'une partie des pans de bois, affirmant ainsi le caractère rural de la demeure. Les galeries de la petite aile située au nord-est ont en revanche été rouvertes dans le dernier quart du 20e siècle. Une photographie datée de 1989 indique en effet qu'elles avaient été obturées.