Dès la mise en service de l'établissement thermal d'Ussat-les-Bains au 18e siècle, une chapelle permet aux pauvres et aux curistes payant leur séjour d'accéder au service divin sans devoir se rendre à Tarascon où à Barry-en Haut. Le premier autel avait été placé dans un local situé à côté des cuisines et des écuries. A la mort de M. Fraxine, le donateur, le premier bailleur déplaça la chapelle dans un salon, qui servit par la suite à faire les lessives.

Le bail suivant (1808) inclut une clause obligeant le bailleur, M. Roques, à construite une chapelle. Selon le médecin inspecteur des bains, le bailleur se contenta de mettre "un toit sur quatre murailles et y transporta l'autel". Le médecin demande alors à ce que l'on orne l'autel, mais le fermier ne veut plus rien dépenser. Il fit donc appel à "la charité des pieuses chrétiennes", qui permit de faire un plafond et d'acheter un tabernacle. La majeure partie du mobilier résulte de dons divers dans les premières décennies du 19e siècle. Par ailleurs, l'évêque refuse que le prêtre s'habille directement dans la nef et exige la construction d'une sacristie. Pour ce faire, l'administration donne 150 F, mais le coût total étant de 360 F, la somme fut complétée par les fidèles.

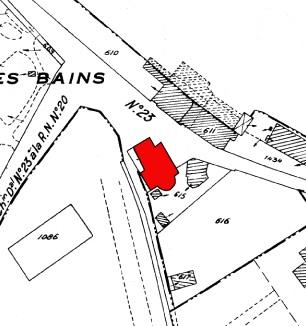

La chapelle est représentée sur le plan de l'établissement thermal datant de 1822 mais il n'est pas certain que cet édifice soit celui actuellement visible. La chapelle est représentée avec un chevet plat alors qu'il est aujourdhui semi-circulaire et la sacristie n'apparaît pas.

En 1854, 1 200 F doivent être dépensés pour la chapelle, mais les archives ne précisent pas la destination de cette somme (AD 8 M 26/8, 4/7/1854). Il est possible que l'ensemble de l'édifice ait été reconstruit à cette date à son emplacement primitif. L'ensemble du décor semble dater de la seconde moitié du 19e siècle.

En 1865, la chapelle est desservie chaque dimanche par le curé d'Ornolac. Elle est ouverte tous les jours et il est courant que des offices quotidiens soient assurés par des membres du clergé présents dans la station pour leur cure.