Les traces d'occupation préhistoriques sont nombreuses. En effet, le relief karstique du territoire a favorisé la constitution de nombreuses grottes (Bethléem, Ermite, Fontanet, Saint-Eulasio, Lomberives...), qui conservent des traces plus ou moins importantes d'occupation humaine (peintures rupestres, gravures, foyers...). Les connaissances sur les périodes suivantes sont bien plus maigres. Au moins une pièce de monnaie rappelle la présence romaine, ce qui est peu. Du Moyen Age, l'on n'a rien de décelable avant les deux églises, qui sont probablement du 12e siècle, si ce n'est le spoulga (grotte fortifiée) d'Ornolac, dont les maçonneries sont probablement partiellement antérieures d'un ou plusieurs siècles.£La première mention d'Ornolac se trouve dans une enquête sur les limites du comté de Foix, qui ne cite pas Lujat. Puis l'on trouve, en 1385, un rôle des feux et, en 1415, une charte de coutumes attribuée par Bernard d'Arnave. Pourtant, la localité finit par intégrer le consulat de Tarascon tout proche. La disposition en deux villages (Barry-en-Bas et Barry-en-Haut ou Ornolac) remonte à une date inconnue, de même que l'occupation de Lujat, situé plus en hauteur. Notons, cependant, que, dans ce dernier site, l'habitat n'a jamais été très développé. Il n'est pas mentionné dans l'enquête consacrée aux limites du comté de Foix, mais la chapelle remonte au moins à la première moitié du 12e siècle. Quoi qu'il en soit, le site ne semble pas avoir survécu au 16e siècle et était abandonné au 17e siècle, ne comportant plus qu'une grange en usage. Il fut pourtant au moins partiellement réoccupé par la suite, puisque l'on retrouve quelques maisons ou fermes sur le cadastre de 1834, celles dont on voit aujourd'hui les ruines. L'une d'elle a même été agrandie postérieurement et une autre construite ; c'est d'ailleurs la seule à demeurer en usage.£La taille des deux foyers villageois principaux était limitée, mais, avec le développement des thermes, c'est toute la rive gauche qui s'urbanisa (hôtels, villas, gare...), surtout dans la seconde moitié du 19e siècle. Il en reste peu de témoins, la plus grande partie ayant été rasée dans les années 2000 pour laisser place à l'agrandissement de la route nationale. La rive droite, en dehors de ce qui relevait directement de l'établissement thermal, resta peu construite : trois ou quatre maisons du 19e siècle, quelques autres du début du 20e siècle. La topographie ne s'y prêtait effectivement pas, jusqu'à ce que la commune n'intervienne. Tout d'abord, elle obtint en 1874, de modifier son nom pour devenir Ornolac-Ussat-les-Bains, l'établissement thermal étant connu par le nom de la commune voisine d'Ussat. Puis, étant donné qu'il n'existait qu'un petit chemin mal commode pour rejoindre les deux Barry depuis les thermes, l'on prolongea la route des Thermes, qui s'arrêtait au croisement avec le chemin du Martel. Il était désormais possible d'arriver au pied du village par une route nettement plus large et carrossable. Dans un souci d'embellissement, l'on décida ensuite de planter des tilleuls le long de la nouvelle rue. Si jamais ce projet a été exécuté, il n'en reste rien (AD Ariège, 3O896, 23/4/1906, autorisation de travaux pour la plantation). Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'après ces aménagements qu'apparurent de nouvelles maisons, la première devant être le numéro 21 (autour de 1906). D'une manière générale, sur la partie de la route des Thermes située au sud de la jonction avec le chemin du Martel, les maisons sont d'autant plus éloignées des thermes qu'elles sont récentes. On n'en dénombre que quatre en 1953 (n° 21 et son annexe, 42, 46 et celle de derrière) et une petite quinzaine en 1962. On note ensuite une réelle régularité dans les constructions, avec un pic autour de 1980. Dans les décennies suivantes, c'est la route de l'Eglise, entre les deux Barry, qui suscita la plus grande activité. Les premières constructions sont lancées entre 1968 et 1975 (une dizaine). On en décompte dix-sept en 1988 et une trentaine aujourd'hui, déjà presque toutes présentes en 1998, si bien que presque toutes les parcelles longeant les routes de la commune sont aujourd'hui bâties.

- inventaire topographique

- (c) Inventaire général Région Occitanie

Dossier non géolocalisé

-

Aires d'étudesAriège

-

Adresse

- Commune : Ornolac-Ussat-les-Bains

Le territoire d'Ornolac est traversé par l'Ariège, qui descend du sud vers le nord. Rive gauche, à l'ouest, l'espace est limité et presque entièrement occupé par un massif parallèle à la rivière. Il s'élève à 1338 m, le sommet se trouvant sur le territoire de la commune voisine de Larnat. L'essentiel du territoire se trouve de fait sur la rive droite, à l'est de l'Ariège. Les frontières de la commune avec ses voisines recoupent les crêtes, qui délimitent un espace fermé au trois quarts et de forme vaguement trapézoïdale, l'Ariège formant le plus petit côté. La hauteur des sommets est très variable avec un maximum de 919 m au nord et un autre de 1418 m pour la partie sud-est. Ce relief, qui ne va pas sans poser des problèmes d'éboulements, a été modelé par trois ruisseaux.£Les deux principaux sont à l'origine de la vallée où s'est établi le village, ce qui lui a donné une forme de Y orienté sud-ouest nord-est. L'Emborde vient du nord et le Jouanos du sud. Leurs cours deviennent à peu près parallèles un peu en amont de Barry-en-Haut (600 m), si bien qu'ils délimitent jusqu'à l'Ariège une bande de terre de 150 m de large environ. C'est dans cet espace que se trouvent le village supérieur et la route de l'Eglise. Puis la route, qui rejoint Barry-en-Bas (500 m), au sud-ouest, bifurque et passe au nord des deux ruisseaux. Une fois atteint Barry-en-Bas, la vallée de l'Ariège ne se trouve plus qu'à dix mètres en aval. Le fond de cette vallée est occupé par une zone alluviale (très épaisse) en amande de plus d'un kilomètre de long et de 400 m de large au maximum. C'est sur cet espace que s'est installée la ville thermale au 19e siècle et que s'est développée la villégiature dans le 3e quart du 20e siècle. Il est assez densément bâti autour de la rue des Thermes, mais les constructions actuelles laissent encore un espace vierge important entre l'Ariège et cette route, qui va de Barry-en-Bas jusqu'à l'établissement thermal, situé à la limite nord de la commune. De même, on dénombre très peu de constructions dans la partie des bords de l'Ariège située au sud des deux ruisseaux. De fait, les terrains plats alluviaux qui bordent le reste du cours de l'Ariège sont en moyenne bien moins larges, ce qui limite les possibilités d'installation humaine.£Un troisième ruisseau, celui de Lujat, passe au sud de l'écart homonyme, qui se place à peu près au centre de la rive droite, donc au sud des hameaux principaux. Le ruisseau part du sud-est et se jette au sud-ouest après avoir formé un large coude vers le nord, au niveau de Lujat. Son cours est plus récent ou moins important que les deux précédents, car il n'a pas formé de dépression aussi profonde que les deux autres ruisseaux de la commune.£Quant à l'urbanisme, sa distribution est totalement liée à l'histoire de l'occupation de l'espace, avec, dans les deux foyers anciens principaux (les deux Barry), des maisons qui remontent très probablement à l'époque moderne, voire, pour quelques éléments, au Moyen Age, mais sans rien de tangible pour le confirmer. Seule l'église Saint-Pierre est clairement du 12e siècle. Notons également la forme particulière prise par l'urbanisme. Barry-en-Bas est composé en étoile, avec un certain nombre d'impasses nommées quartiers, qui partent, pour simplifier, de la place centrale. Barry-en-Haut est plus éclaté, avec un centre autour de la place homonyme, un autre situé un peu plus à l'ouest (En Soussa) et un dernier installé en amont, autour de l'église. A Lujat, hors les ruines de la chapelle du 12e siècle et celles des maisons ou fermes du 18e siècle, il ne reste qu'une cabane en usage. Les deux autres foyers gravitent autour des thermes : sur la rive droite, à la limite nord de la commune, et sur la rive gauche. Les constructions sont alignées le long de chacune des deux routes (rue des Thermes rive droite et nationale rive gauche). La route nationale disposait avant la destruction d'un grand hôtel, de divers autres établissements hôteliers, de villas et d'une gare, devant laquelle se trouvait l'unique place. Les deux rives sont reliées par deux ponts. L'un se trouve au niveau des thermes et reliait directement les deux hôtels principaux. L'autre est au sud, au niveau de Barry-en-Bas et de la carrière de pierre de la rive gauche.£Une caractéristique frappante d'Ornolac est la très forte proportion d'unica, mais, dès lors que l'on change d'échelle, que l'on choisit celle du canton, par exemple, ces unica deviennent des typica. Que ce soit le patrimoine industriel (gare, maison de garde barrière, pont), l'architecture civile ou encore le mobilier religieux, tous les types que l'on y rencontre se retrouvent dans les communes à l'entour.

Champs annexes au dossier - Architecture

- NOTB_G

- NOTB_S

- APPA

- APRO

- ARCHEO

- AVIS

- CCOM

- CHARP

- CHARPP

- COORLB93

- COORMLB93

- COORMWGS84

- COORWGS84

- ENCA

- EPID

- ESSENT

- ETACT

- FEN

- FEN2

- FENP

- INTER

- MHPP

- NOPC

- OBSV

- PAVIS

- PETA_MA

- PLU

- PSAV_FA

- SAV_FA

- SELECT oeuvre repérée

- TAILL

- TAILLP

- TOITU

- USER IVR73_SCPMIDIPYR

- VALID accessible au grand public

- VISI

- VISIB

- VOIR_AUSSI

- Ornolac-Ussat-les-Bains

- 20220315_R_01

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

-

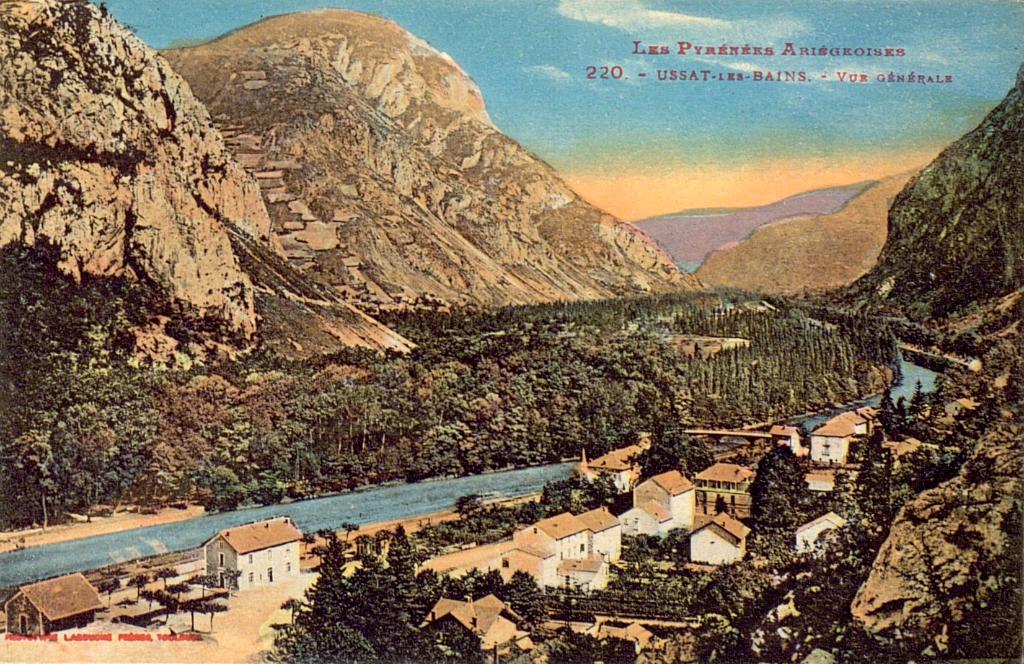

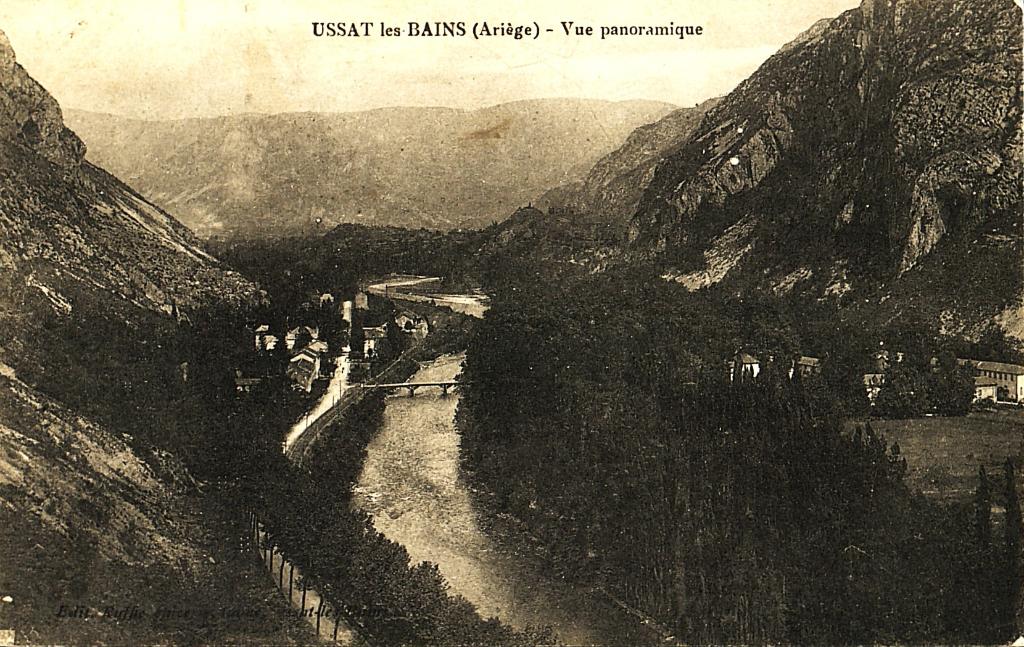

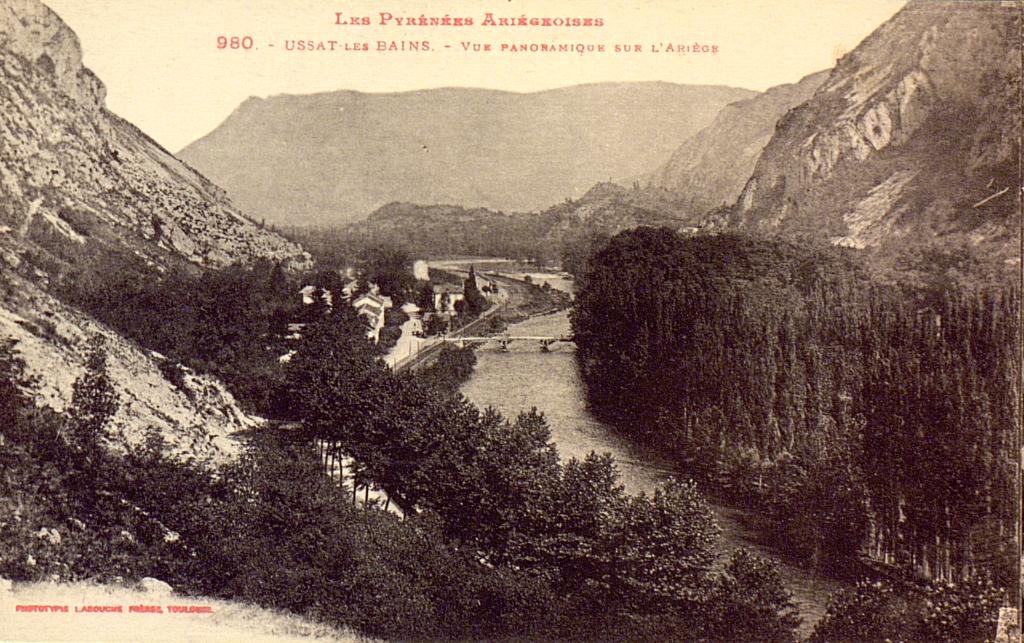

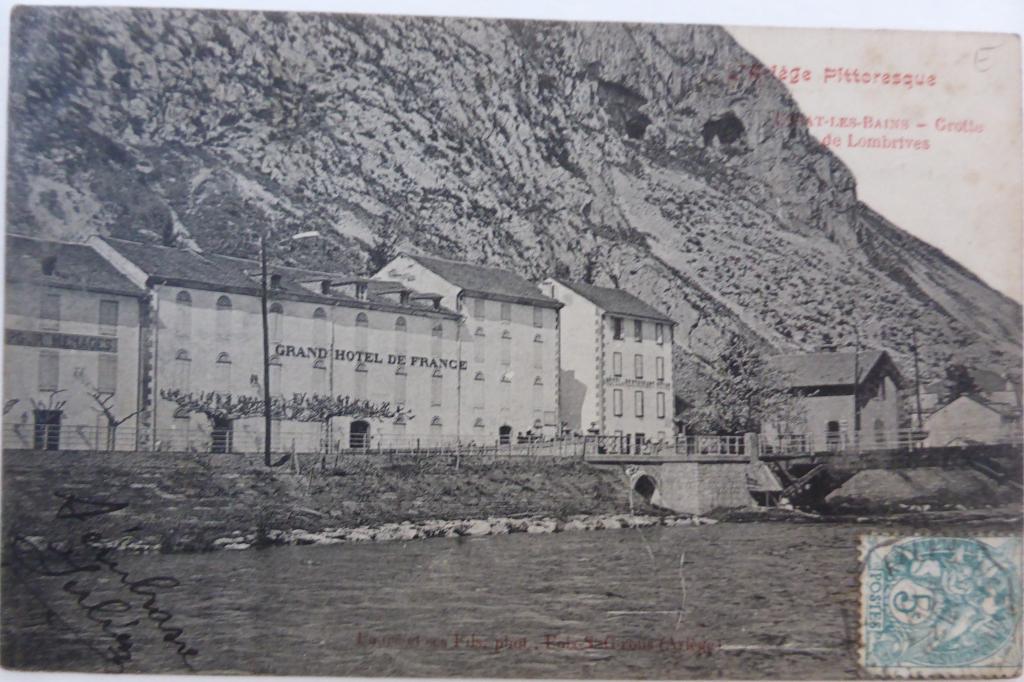

Archives départementales de l'Ariège : 2FI 2603

carte postale

-

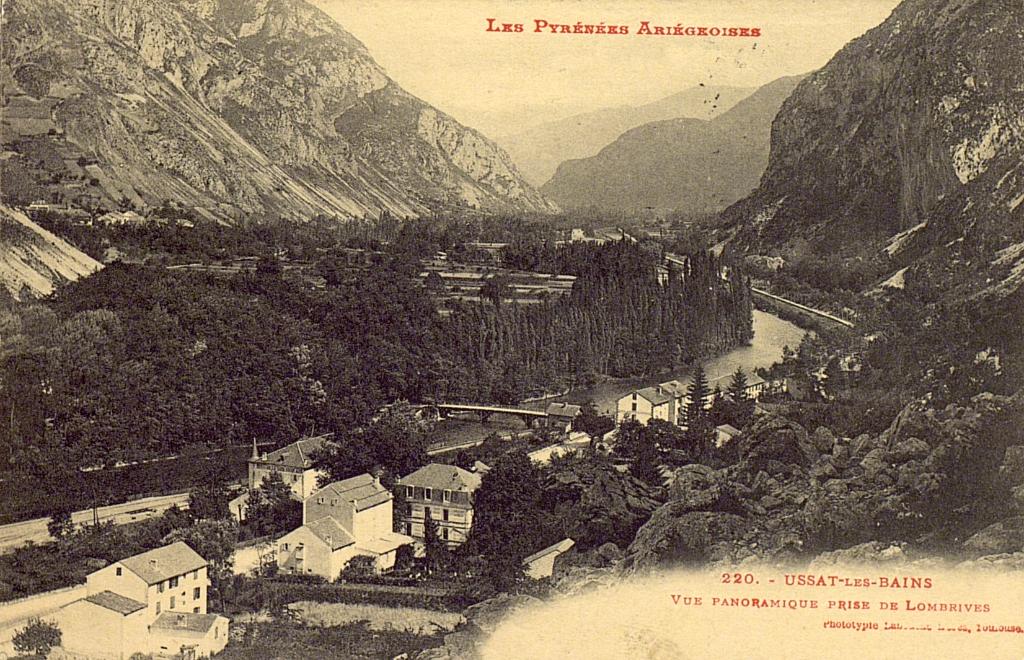

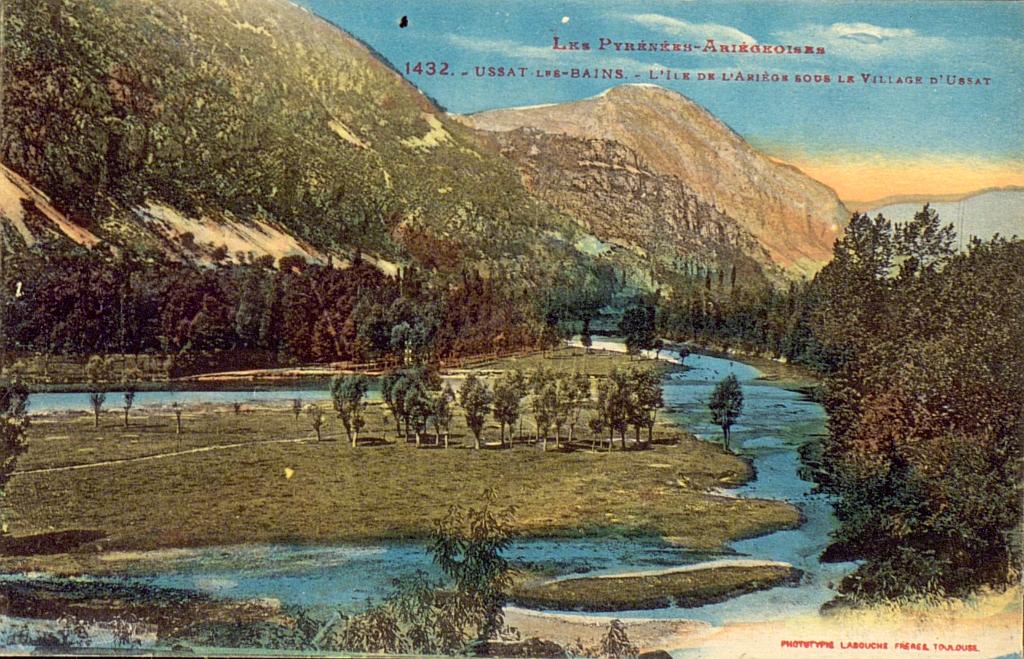

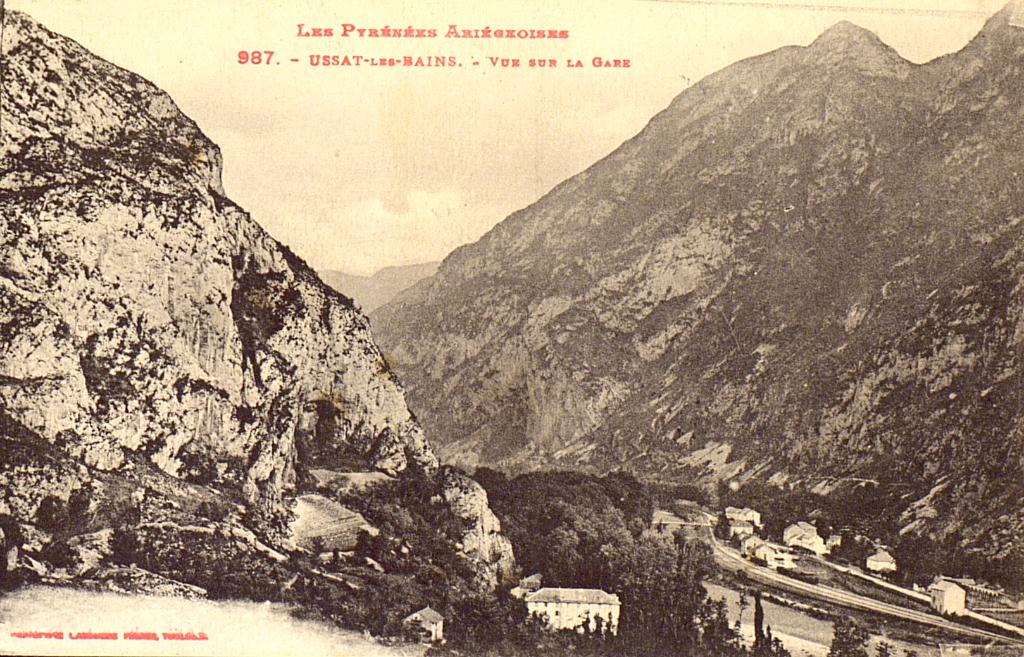

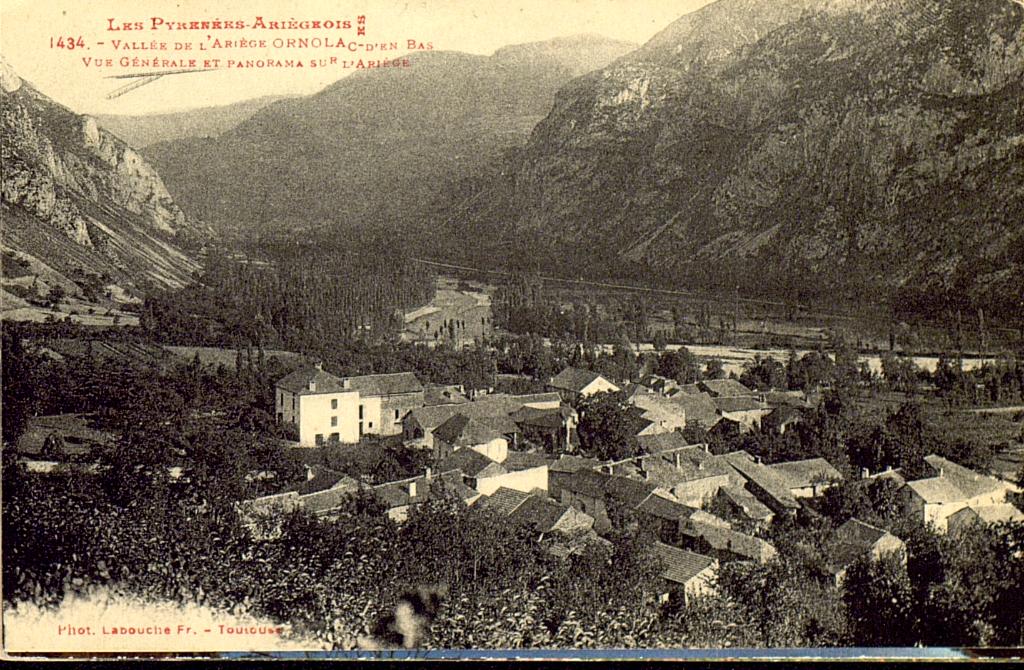

Archives départementales de l'Ariège : 2FI 1054

carte postale

-

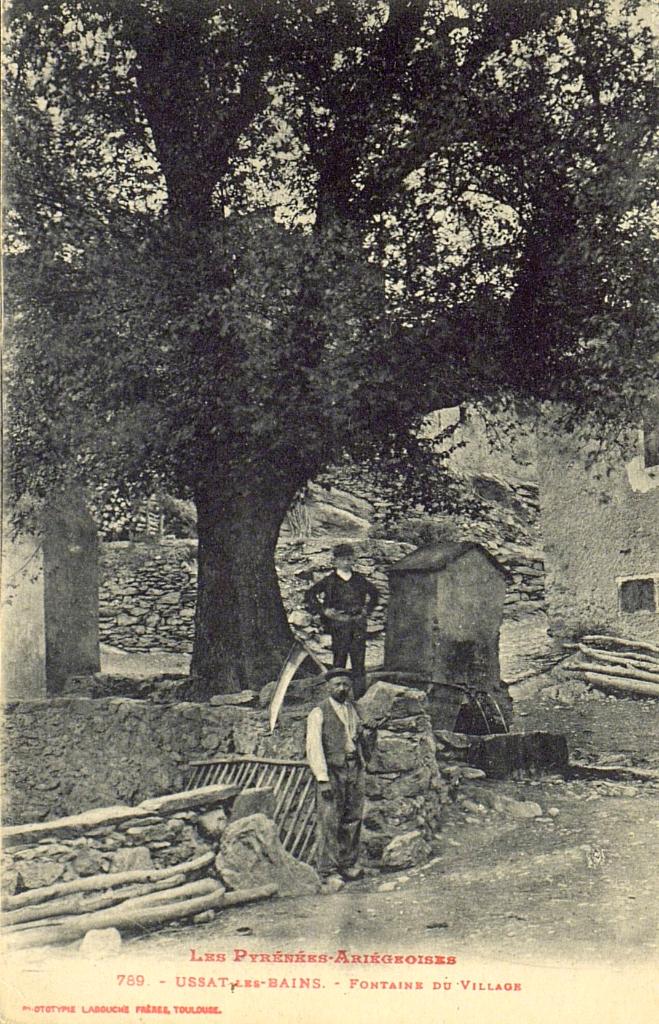

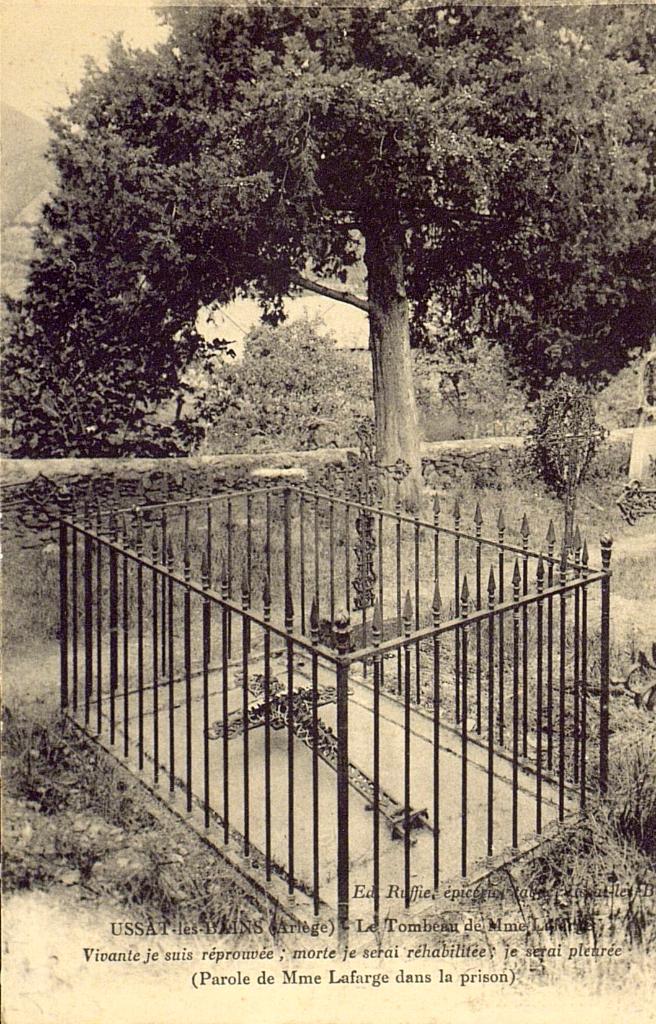

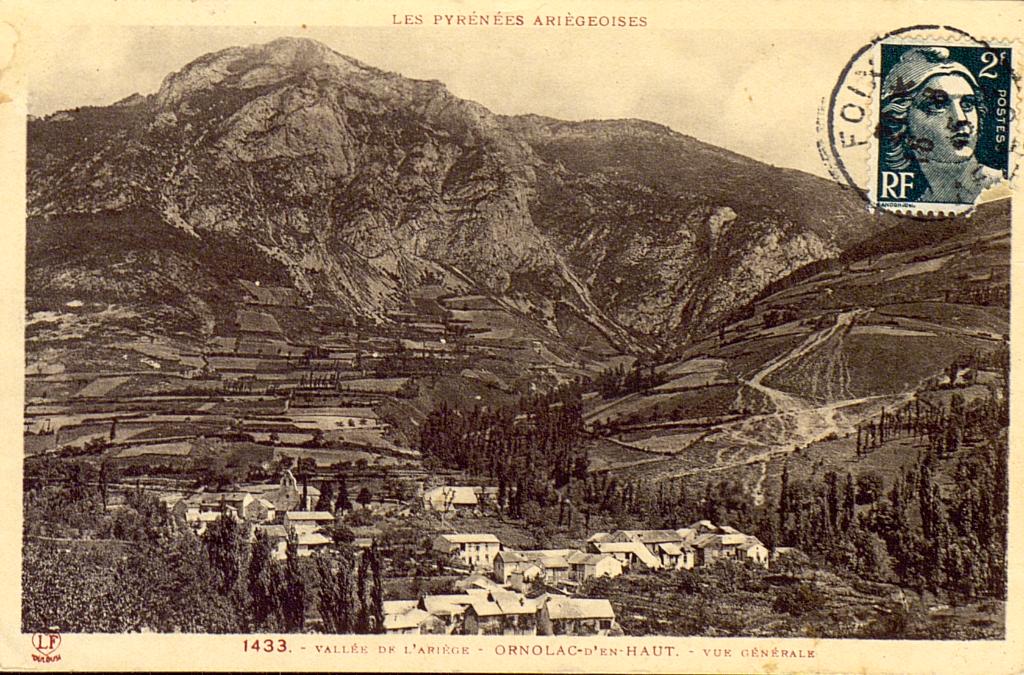

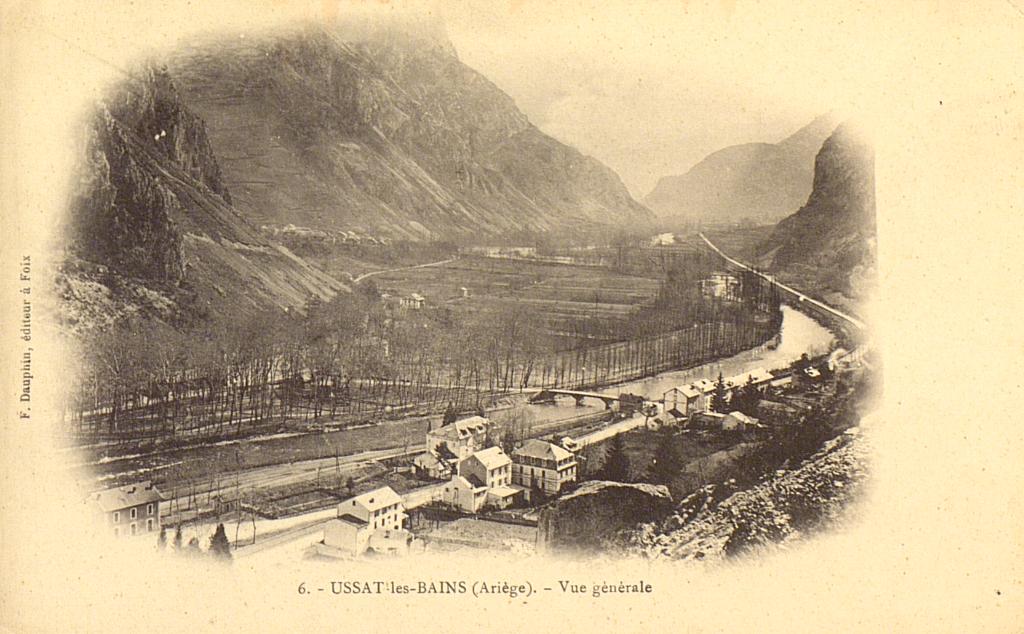

Archives départementales de l'Ariège : 2FI 1063

carte postale

-

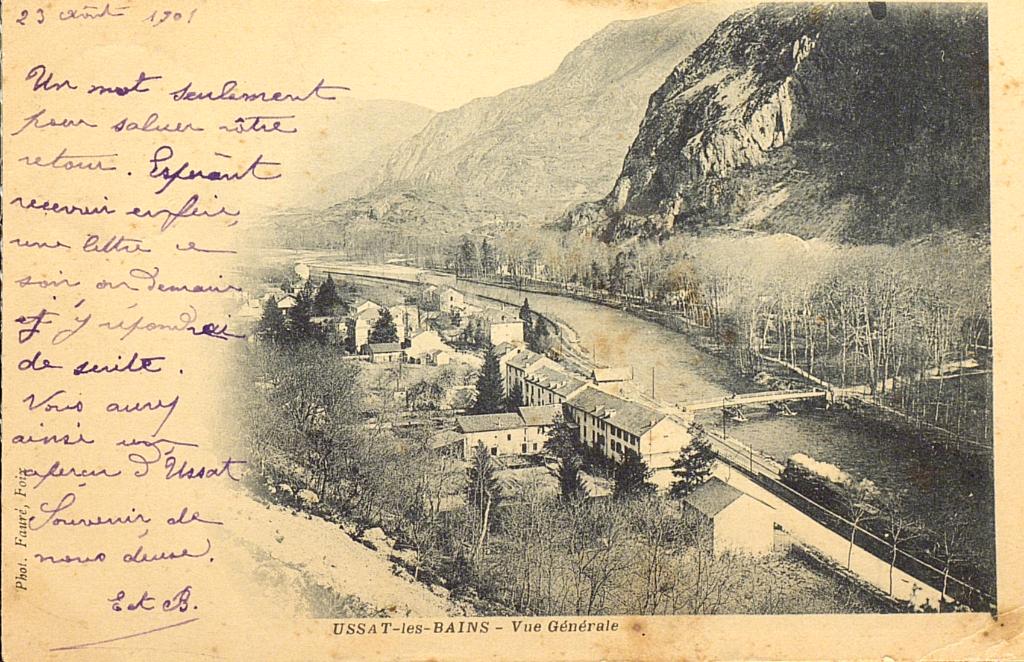

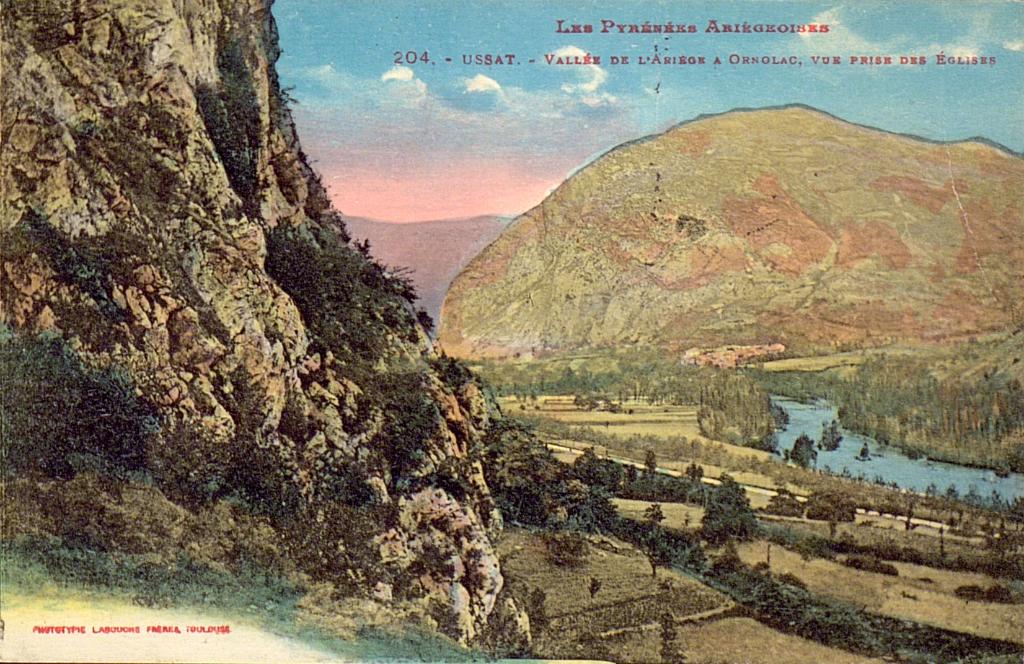

Archives départementales de l'Ariège : 2FI 1068

carte postale

-

Archives départementales de l'Ariège : 2FI 2602

carte postale

-

Archives départementales de l'Ariège : 2FI 2007

carte postale

-

Archives départementales de l'Ariège : 2FI 1064

carte postale

-

Archives départementales de l'Ariège : 2FI 2008

carte postale

-

Archives départementales de l'Ariège : 2FI 1738

carte postale

-

Archives départementales de l'Ariège : 2FI 1935

carte postale

-

Archives départementales de l'Ariège : 2FI 2225

carte postale

-

Archives départementales de l'Ariège : 2FI 2010

carte postale

-

Archives départementales de l'Ariège : 2FI

carte postale

-

Archives départementales de l'Ariège : 2FI 1502

carte postale

-

Archives départementales de l'Ariège : 2FI 2224

carte postale

-

Archives départementales de l'Ariège : 2FI 2013

carte postale

-

Archives départementales de l'Ariège : 2FI 2009

carte postale