Premier établissement thermal de la station, il a fait l'objet d'une reconstruction au milieu du 19e siècle selon les plans de Jules François et de Casimir Durrieux

- inventaire topographique

- recensement du patrimoine thermal

- (c) Inventaire général Région Occitanie

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Ariège - Tarascon-sur-Ariège

-

Commune

Ornolac-Ussat-les-Bains

-

Lieu-dit

Ussat-les-Bains

-

Adresse

rue des Thermes

-

Cadastre

1834

B2

587

;

2014

B2

598

-

Dénominationsétablissement thermal

-

Appellationsthermes Fraxine

Les eaux thermales d'Ornolac-Ussat-les-Bains sont exploitées depuis le 18e siècle, mais les aménagements étaient alors assez sommaires. Un traité de 1787 fait état de fosses creusées directement dans le sol et soumises aux aléas de l'Ariège toute proche. Les cabines qui sont aménagées au-dessus des baignoires sont « étroites et basses, ces voûtes peu exaucées, y laissent amasser des vapeurs incommodes. » L'établissement est donné par Louis de Fraxine, baron d'Ornolac, à l'hospice de Pamiers, en 1787.

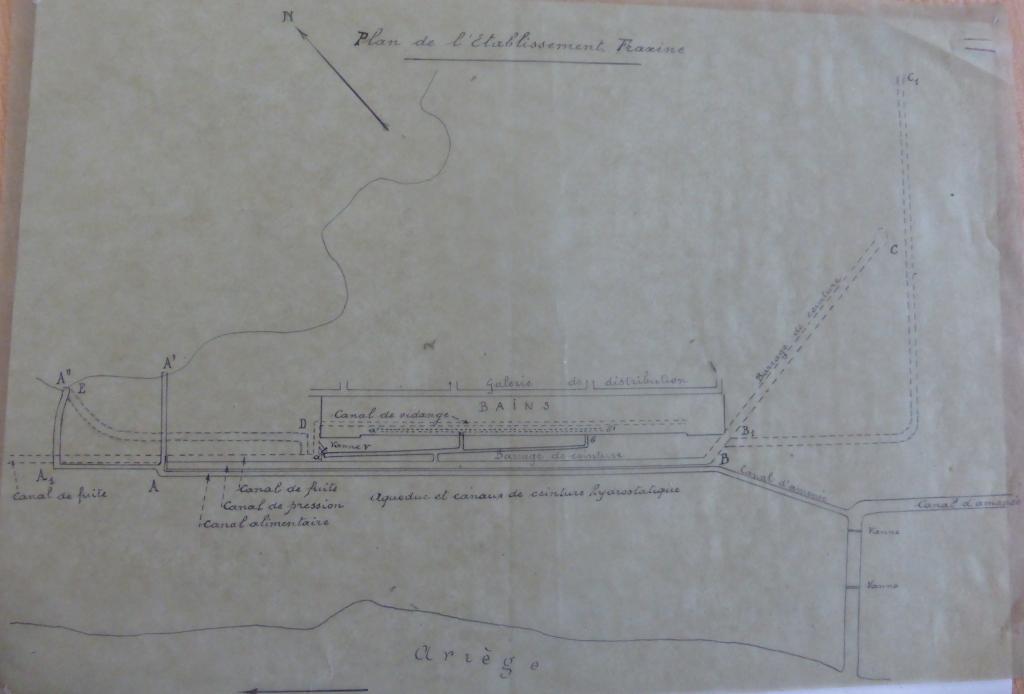

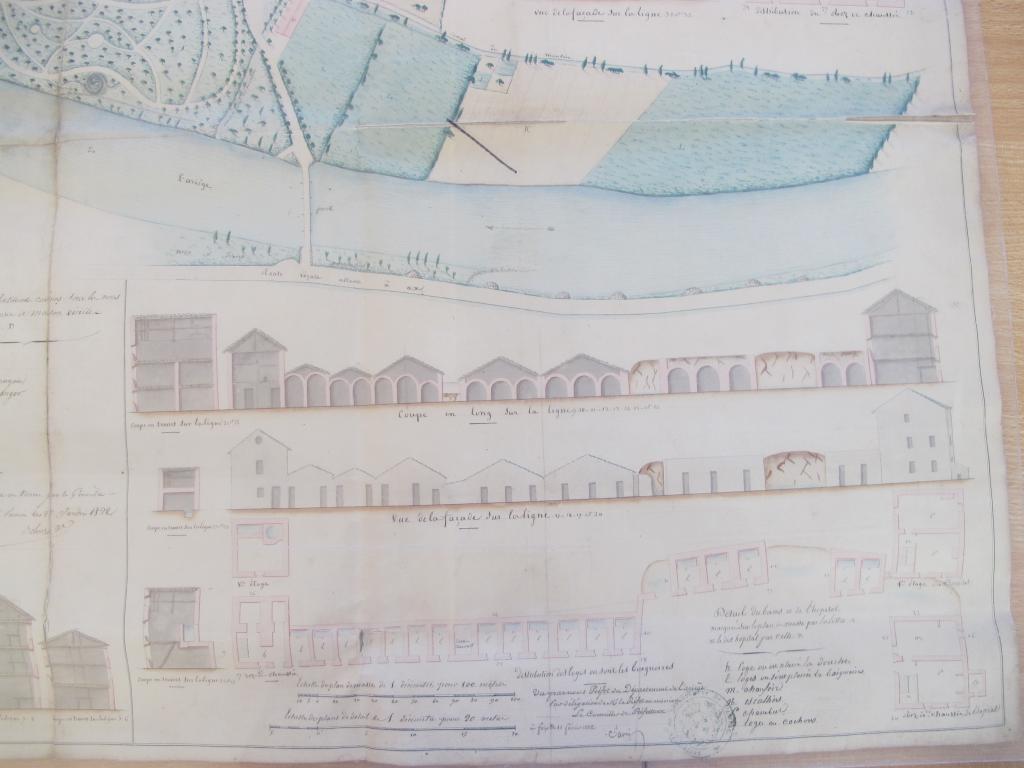

Le plan de l'établissement, dressé en 1821, fait état d'un bâtiment simple mais relativement vaste abritant une vingtaine de baignoires. Il s'agit peut-être plutôt en réalité du regroupement de plusieurs petits bâtiments accolés, abritant chacun deux à trois cabines voûtées et possédant sa propre toiture à deux pans. Ces différents bâtiments ne sont pas exactement dans le même alignement. À chacune des extrémités se trouvent deux pavillons à un étage et un étage de comble.£En 1838, l'ingénieur des mines Jules François est appelé pour remédier au problème du mélange des eaux thermales avec les eaux froides de l'Ariège. Il propose la reconstruction de l'établissement sur un seul alignement, plus près de la montagne, et la réalisation de galeries souterraines afin de canaliser leau thermale en amont de l'établissement. Le projet est réalisé par larchitecte Casimir Durrieux. Les plans sont approuvés en 1845. Ils intègrent la construction du péristyle qui doit servir daccès monumental au nouvel établissement. Les fondations sont achevées en 1848. En 1850, l'architecte Casimir Durrieux (qui travaille à la même époque à la ferme-école de Royat) participe à la construction, commencée par l'entrepreneur Baron. L'ouvrage doit mesurer 99,04 m de long, pour 7 m de haut et il est prévu d'employer l'ordre ionique. Il doit se composer de deux avant-corps, qui seront couronnés d'un entablement surmonté d'acrotères. L'ouvrage doit se composer de 34 arcades supportées par des piédroits. Chaque piédroit reposera sur un socle monolithe de 65 cm de large et 45 de haut. Le piédroit doit avoir avec son socle une largeur de 60 cm, 2,75 m en hauteur et 0,55 m en largeur. Les impostes doivent être de 0,808 m de long, 0,758 m de large et 0,40 m de haut. Les arcs seront composés de neuf voussoirs de 3,45 m de long, 0,69 m de large et 26 cm de haut. Il doit également y avoir des pilastres aux angles des avant-corps, qui doivent eux-mêmes reposer sur des socles semblables aux piédroits des arcades. Les mesures correspondent à peu près à ce que l'on peut observer à l'heure actuelle.

A l'occasion de ces travaux, un nouveau bâtiment est bâti de l'autre côté de l'avenue afin d'y installer l'administration des bains et le bureau de l'inspecteur des eaux.

En 1855, l'hospice de Pamiers emploie les 5000 Fr accordés par l'État à l'achat de la frise et des bas-reliefs ornant la façade du péristyle auprès de Virebent frères à Toulouse (1 080 Fr). L'hospice achète également la peinture pour la façade (fresque, 70 Fr), pour la balustrade (huile), pour la frise (id.), pour les consoles en plâtre et pour les trente-neuf chambranles devant décorer les portes des cabinets de bain. C'est donc très probablement en 1855 (ou 1856) que les travaux du péristyle ont été définitivement achevés.

En 1869, la notice à destination des membres de la commission administrative de l'hospice de Pamiers précise que la galerie renferme ""quarante baignoires en marbre de Carrare, avec plusieurs douches à nouveau système et autant de loges confortables"". Les baignoires sont alimentées par cinq galeries souterraines, dont chacune a une température spécifique, qui décroît du sud au nord, entre 37° et 31°C. Au cours de la seconde moitié du 20e siècle, la galerie est vitrée. Les décors de volutes en terre cuite qui surmontaient les portes ont disparu à une date inconnue.

Le bâtiment où se trouvait l'administration a été transformé au cours du dernier quart du 20e siècle et abrite aujourdhui une résidence.

-

Période(s)

- Principale : 3e quart 19e siècle

-

Dates

- 1845, datation par source

- 1855, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Durrieux Casimirarchitecte attribution par sourceDurrieux CasimirCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- Auteur : ingénieur attribué par travaux historiques

-

Personnalité :

Fraxine Louis decommanditaire attribution par sourceFraxine Louis deCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

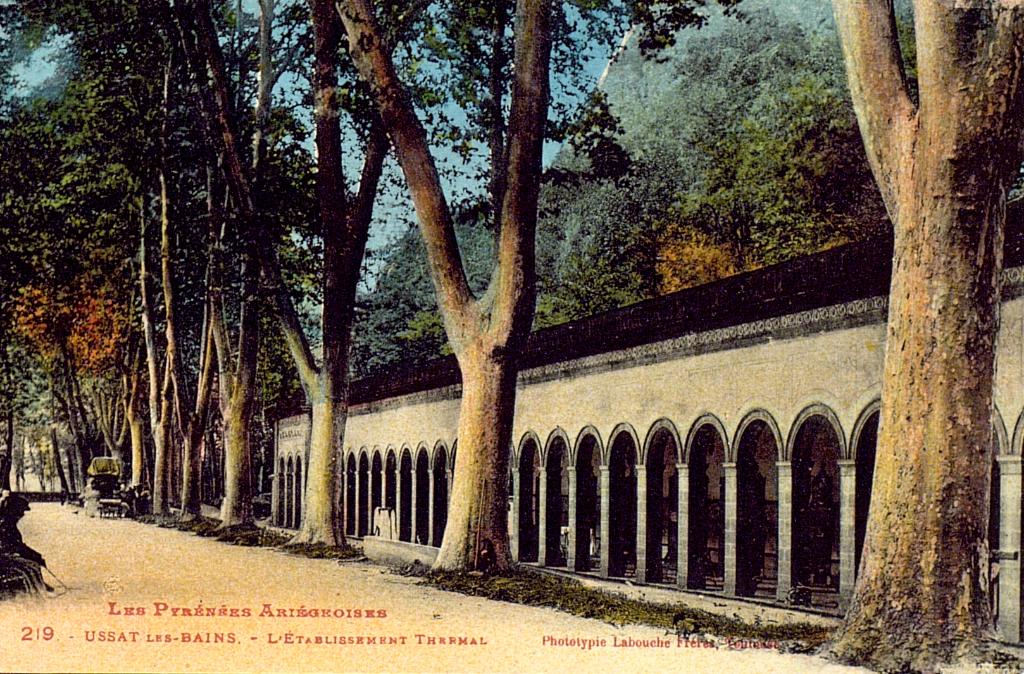

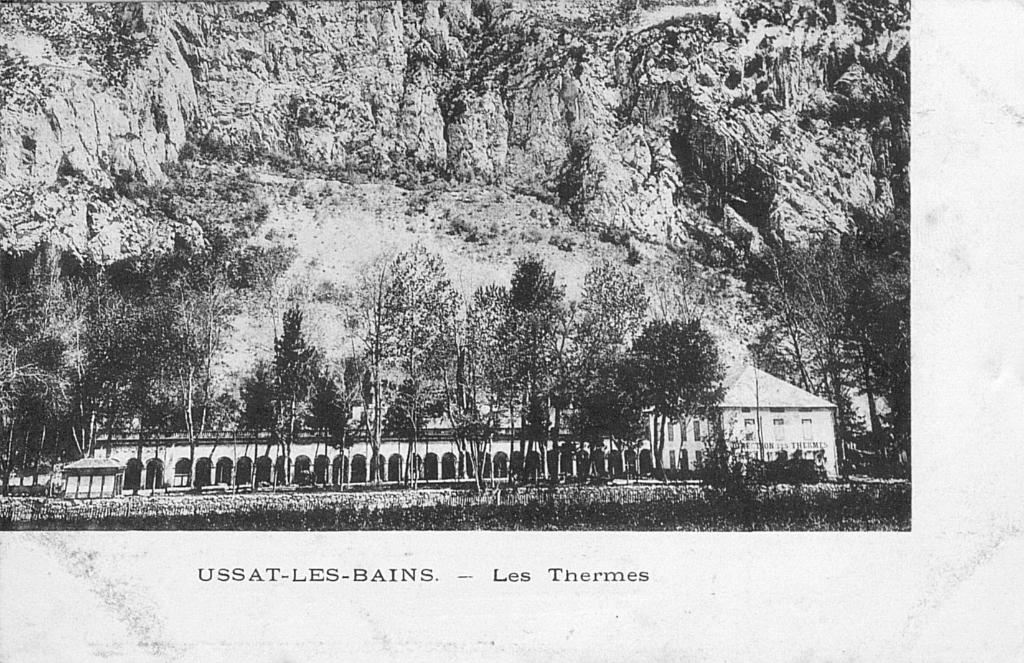

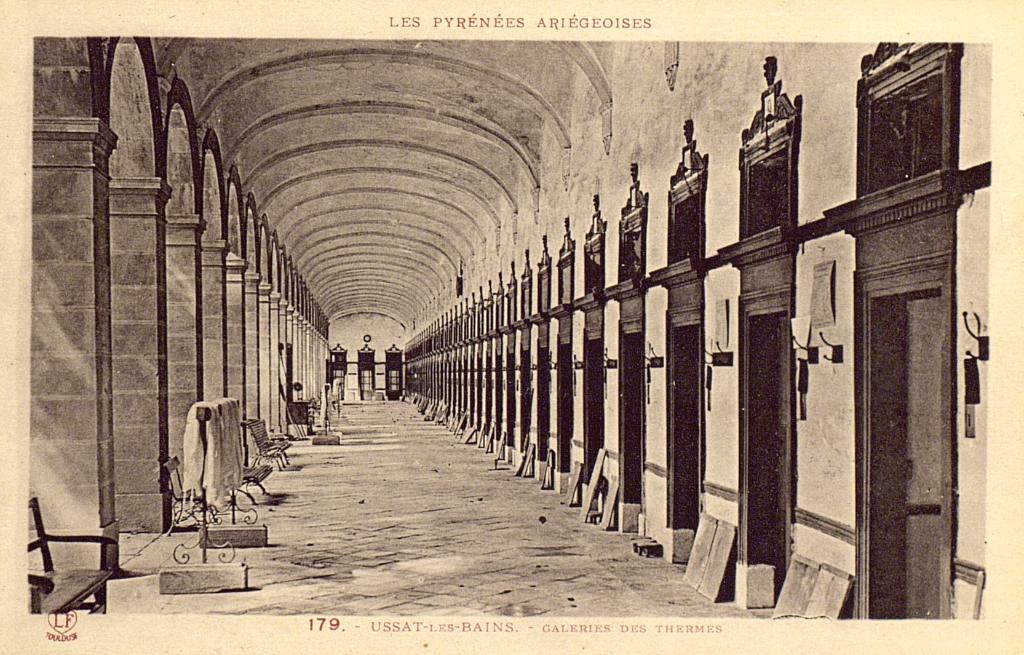

L'établissement thermal est un bâtiment allongé, de plan rectangulaire, composé d'une galerie à arcades desservant des cabines de bain. Aux extrémités se trouvent deux pavillons légèrement saillants et comprenant trois arcades. Les arcades sont constituées de piliers reprenant les caractéristiques de l'ordre dorique et soutenant des arcs en plein cintre. Elles sont en pierre de taille. Le reste du mur est bâti en moellon et est couvert d'enduit. L'entablement est composé de moulures et d'une frise sur toute la longueur de l'élévation ouest sur l'avenue. L'ensemble de la façade est surmonté d'une fausse balustrade faite d'enduit et de céramique. Les pavillons latéraux sont agrémentés de deux bas-reliefs en céramique (putti jouant avec des guirlandes) et bordés de pilastres soulignant les angles.

L'intérieur du bâtiment est composé d'une grande galerie ouverte, seuls les pavillons étant cloisonnés, et d'un alignement de cabines. Le mur de la galerie est donc rythmé par les portes donnant accès aux cabines. Elles sont surmontées de jours qui permettent l'éclairage naturel. A l'aplomb des portes sont insérés les culots moulés sur lesquels reposent les arcs doubleaux. La galerie est couverte en fausse voûte d'arêtes surbaissée (lattis enduit). Toutes les parties décoratives, chambranles avec corniche, cadre des ouvertures et culots ornés sont peints en rouge pâle. Un bandeau de la même couleur souligne l'horizontalité du mur, qu'il traverse au niveau des corniches.

-

Murs

- calcaire

- enduit

- maçonnerie

- pierre de taille

-

Plansplan rectangulaire régulier

-

Étagesen rez-de-chaussée

-

Couvrements

- fausse voûte d'arêtes

-

Élévations extérieuresélévation à travées

-

Techniques

- céramique

-

Représentations

- guirlande

- denticule

- acanthe

-

Précision représentations

Le décor porté en céramique se compose de deux frises de putti tenant des guirlandes (16 éléments) disposées sur chacun de deux pavillons latéraux, d'une frise d'entrelacs d'acanthes qui longe toute la façade et d'une fausse balustrade.

-

Statut de la propriétépropriété d'une société privée

-

Protectionsinscrit MH partiellement, 1991/04/10

-

Précisions sur la protection

Grande galerie (cad. B 598) : inscription par arrêté du 10 avril 1991£galerie

-

Référence MH

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

Documents d'archives

-

AD Ariège : 4 HDT/X 139

AD Ariège, 4 HDT/X 139, Plan de la station dressé par Roger Robert, architecte, 1907.

-

AD Ariège : 4 HDT/X 140

AD Ariège, 4 HDT/X 140, Plan à l’appui d’une demande de périmètre de protection, 1926.

-

AD Ariège : 4 HDT/X 171

AD Ariège, 4 HDT/X 171, Projet d’hôtel moderne, casino et lotissement du terrain de la prairie à Ussat, 1921.

-

AD Ariège : 8 M 26/7

AD Ariège, 8 M 26/7, Construction d’un canal devant les thermes Fraxine, 1929.

-

AD Ariège : 8 M 26/8

AD Ariège, 8 M 26/8, Plan des galeries des thermes d’Ussat pour servir à l’intelligence du devis des travaux qui devront être effectués avant l’ouverture de la saison de 1865, dressé par Durrieux, 1864.

Bibliographie

-

DIEULAFOY, M., Notice sur l’établissement des bains d’Ussat, Toulouse, 1848, Reproduction du projet d’aménagement des thermes d’Ussat.

-

T.C., Notice sur les bains d’Ussat, Ariège, Pamiers, 1869.

-

SOULET, Jean-Jacques, "Les grands thermes d'Ussat-les-Bains (Ariège, Hydraulique, Construction, Architecture" in Thermalisme et Climatisme dans les Pyrénées, 1985, p. 75-92

Documents figurés

-

AD Ariège : 2FI 2523

AD Ariège, 2 FI 2523, Carte postale, « L’Ariège pittoresque, Ussat-les-Bains, Allée principale et la Direction », éd. Fauré, s.d. (v. 1900-1905).

-

AD Ariège : 2FI 1059

AD Ariège 2 FI 1059. Les Pyrénées Ariégeoises, 219. Ussat-les-Bains, l'établissement thermal (carte postale, Phototypie Labouche Frères, Toulouse).

-

AD Ariège : 2FI 1055

AD Ariège, 2FI 1055. Ussat-les-Bains, les Thermes.

-

AD Ariège : 8 M 26\4

AD Ariège, 8 M 26/4, Plan de l’établissement thermal d’Ussat avec distribution, coupes, élévation des bâtiments qui le composent, dressé par Belvèze, géomètre, 1821.

-

AD Ariège : 2 FI 1058

AD Ariège 2 FI 1058. Les Pyrénées ariégeoises, 179. Ussat-les-Bains, galerie des thermes (carte postale Labouche Frères Toulouse).

-

AD Ariège : 18 FI 688,

AD Ariège, 18 FI 688, Carte postale, « Ussat-les-Bains, le Parc », éd. Dauphin, 1901-1906.

-

AD Ariège : 18 FI 691

AD Ariège, 18 FI 691, Carte postale, « Ussat-les-Bains, les Thermes », éd. du Grand hôtel modèle, 1901-1905.

-

AD Ariège : 18 FI 693

AD Ariège, 18 FI 693, Carte postale, « Ussat-les-Bains, Galeries des Thermes », éd. Ruffié, 1905-1937.

-

AD Haute-Garonne : 26 FI PYR09 137

AD Haute-Garonne, 26 FI PYR09 137, Les Pyrénées Ariégeoises, Ussat-les-Bains, « Galeries des Thermes », 1937-1950.

-

AD Haute-Garonne : 26 FI PYR09 726

AD Haute-Garonne, 26 FI PYR09 726, Les Pyrénées Ariégeoises, Ussat-les-Bains, « Administration des thermes », 1937-1950.