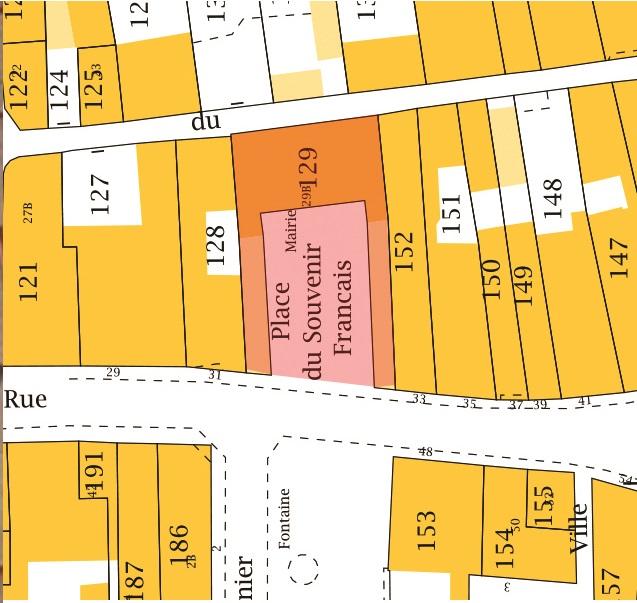

Barrière-Flavy mentionne quau XIVe siècle, le comte Gaston II a confirmé les consuls dans la possession de la maison commune, près de léglise Notre-Dame. Elle devait donc se situer dans la ville haute, à proximité de lancien prieuré. Dans le dénombrement du comté de Foix sous Louis XIV en 1672, les consuls de Saverdun déclarent : « Il y a une maison de ville en très mauvais état, et dont la plus grande partie est tombée en ruine ». Les archives municipales nont pas encore révélé la date à laquelle les consuls décident de sinstaller dans la ville basse. Dans le compoix de 1605, la maison commune est encore au château alors quen 1790, elle est mentionnée à litem 101 dans le quartier de Loumet, ville basse : « Levant la rue neuve dite le carrerot, midi Jean Rives ou son fils, couchant rue publique, septentrion le sieur Cancel et Laroche. Evaluée 150 livres ».£Avant que le bâtiment ne soit acquis par la commune, qui était le propriétaire ? Létude des compoix laisse apparaître deux propriétaires possibles : le consul Estrampes ou le sieur Durrieu de Madron. Ils possèdent tous deux des biens à proximité immédiate lun de lautre, entre la Grand Rue et la rue Neuve (rue du Carrerot) et payent entre 7 et 8 livres dimpôts pour leur maison. Jean Madron apparaît dans le compoix de 1537 (f°134), il détient deux maisons dont une avec une loge (parcelle vide) à Loumet et un jardin près de la porte du Bosc. En 1566, il est dénommé sire Jean Madron (f°153), il possède toujours deux maisons, lune avec une fenière et un four est enserrée entre deux rues. Ses voisins sont Jean Antoine Estrampes, Arnaud Testeing et les héritiers de Pierre Caldayro. Il paye huit livres darrentement. Lautre maison est proche du mur de la ville. Le jardin de la porte du Bosc jouxte ceux de Jean Antoine Estrampes et François Estrampes. En 1605, le compoix apporte des informations complémentaires. Jean Durieu est devenu noble, il est qualifié de « bourgeois de Pamiers à présent habitant de la présente ville de Saverdun ». A linstar de nombreux protestants, Jean Durieu de Madron a quitté Pamiers pour trouver refuge à Saverdun, plus accueillante pour les Réformés. Désormais, il possède également une petite maison dans la ville haute du château, allivrée une livre un tiers à peine. La description de sa maison dans la ville basse est plus étoffée. Elle est constituée de trois maisons mitoyennes dont lune a été construite ex-nihilo sur une parcelle vide. Les autres deux ont été acquise de Jean Laporte la tenant de Caldayrou et lautre de Marty Dastrugue. Toujours enserrée entre deux rues publiques, un petit jardin occupe le cur et une fenière larrière. Lallivrement est toujours de huit livres. Les vestiges les plus anciens de lhôtel de ville sont datables du XVIIe siècle, Durrieu de Madron pourrait être le propriétaire. Une étude plus approfondie des compoix et des archives municipales pourra le confirmer.£La comparaison des plans du cadastre napoléonien et actuel est assez instructive. En 1812, la parcelle présente une emprise au sol très différente. Deux corps de bâti sorganisent, le plus important en fond de parcelle en gouttereau sur la rue du Carrerot et le plus petit sur la Grande Rue. Un jardin ou une cour sintercale entre les deux. Laile gauche (1812 A 122) donnant sur la cour est une autre parcelle. La disparition des matrices cadastrales ne permet pas de savoir si elle appartient au même propriétaire. Ainsi, seule la moitié droite de lélévation sur cour actuelle donnait réellement sur une cour. Une aile en retour venait prendre appui sur la travée de gauche. Cela correspond à lemplacement des pièces avec les grandes cheminées et les anciennes croisées disparues sur les élévations. Le jardin intérieur est cité dans la description de 1605 pour lallivrement de Durrieu de Madron et lagencement des différents corps de bâti correspond à la fusion de plusieurs parcelles entre elles. La seule grande façade donnant vraiment sur rue et ayant valeur dostentation est lélévation postérieure actuelle ouvrant sur lancienne rue Neuve. Elle est, aujourdhui, celle qui a conservé le plus de modénatures du XVIIe siècle avec sa croisée et sa frise lombarde. Devenue hôtel de la ville, la maison va connaître de nombreuses transformations. En 1864, le maire est le baron Sarrut, il veut acheter la maison Charrié et la démolir afin dagrandir la place de la mairie. En 1865, la somme est inscrite au budget mais la maison nest pas acquise. Le projet est repris en 1882 par le maire Pierre Roussille qui demande lexpropriation. Cest finalement son successeur M. Valude qui en 1885 fait démolir la maison Charrié, reconstruire le mur mitoyen nord (maison Cot). La place est aménagée et la façade de lhôtel de ville remaniée par Barthélémy Toussaint en 1888

- inventaire topographique

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

-

Commune

Saverdun

-

Adresse

place du Souvenir-Français

-

Cadastre

2018

AV

129

-

Dénominationshôtel

-

Destinationshôtel de ville

-

Période(s)

- Principale : 17e siècle

- Principale : 18e siècle

- Principale : 19e siècle

Aujourdhui lhôtel de ville est placé en fond de parcelle. Une grande cour ouvre au-devant et donne sur la Grande Rue. Lanalyse des murs démontre que la maison a été fortement remaniée au cours du temps. Les travées les plus anciennes sont celles de droite. Ce sont celles qui donnaient sur le jardin du XVIIe siècle au XIXe siècle. Auparavant percées de croisées en pierre à limage de celle qui subsiste en élévations postérieures, seuls deux grands arcs de décharge en anse de panier révèelent la présence en négatif de croisées à meneaux. Ces baies correspondent aux salles ayant conservé de grandes cheminées en briques et plafond à la française.£La travée centrale est mise en valeur par deux pilastres qui la flanquent. Elle est amortie par un fronton pyramidal portant linscription « HOTEL DE VILLE » sur larchitrave. Sur lélévation postérieure, on note de très nombreuses modifications. Au rez-de-chaussée, ouvrent aujourdhui à droite, deux fenêtres étroites à encadrement de briques et linteau en plein cintre. Au centre est conservé un linteau en anse de panier, témoignant de lancienne présence dune porte au XVIIe siècle. Une nouvelle porte y a été percée au XIXe siècle, désormais murée. Deux autres, baies à couvrement cintrées occupent les travées de gauche.£Au premier étage, sur la partie droite est conservée la moitié dune croisée en pierre de grès jaune. Elle présente de fines moulures sur les encadrements et la traverse. Elle est surmontée dun arc de décharge en anse de panier semblable à ceux conservés en élévation antérieure. Sur les travées latérales apparaissent des arcs de décharge plus petits correspondant à des demi-croisées. On constate que les niveaux de sol nont pas changé, limplantation des cheminées témoignait déjà en ce sens. La lecture de la maçonnerie du 3e étage est plus mal aisée du fait dun enduit un peu plus couvrant.£Toute la maçonnerie de cette élévation postérieure est en briques. Lavant-toit est fermé par une génoise à quatre rangs de briques du XVIIIe siècle mais des consoles en doucines sont conservées aux deux extrémités. Ce sont les vestiges dune ancienne frise lombarde du XVIIe siècle qui venait orner le sommet de la façade. On en rencontre des similaires à Pamiers à lhôtel dit de la Providence, rue Gabriel-Péri à Pamiers et surtout au 24, rue Boulbonne. A lintérieur, les aménagements datables du XVIIe siècle sont bien sûr les cheminées monumentales en briques et les plafonds. Au rez-de-chaussée, la grande cheminée est flanquée dune niche cintrée avec feuillure.£Des travaux dans la salle du premier étage ont révélé un plafond à solives apparentes caché sous un faux plafond. Ce plafond à la française est constitué de solives venant reposer sur des poutres maîtresses traversantes encastrées dans le mur. Les vides entre les solives sont fermés par des planchettes de bois, légèrement de biais, dénommées closoirs. Lensemble conserve la peinture dorigine, bleu-gris, peut-être au pastel, quun simple brossage a suffi à raviver. Solives et poutres ne portent aucun décor peint. Les arêtes sont adoucies par des moulures et la jointure avec le mur se fait en doucine. Ces sculptures sont également observables à lhôtel Ardouin de Mazères.

-

Murs

- brique

- enduit

- galet

- appareil mixte

-

Toitstuile creuse

-

Étages2 étages carrés, étage de comble

-

Couvertures

- toit à longs pans

Champs annexes au dossier - Architecture

- NOTB_G oeuvre repérée

- NOTB_S IVR76_SCP

- APPA accessible au grand public

- APRO Saverdun

- ARCHEO 20230117_R_01

-

Statut de la propriétépropriété privée

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie