Ce site est occupé en premier lieu par une scierie (attestée sur le cadastre napoléonien de 1831). Propriété de Jacques Courrent depuis avant 1859. Au début du XXe siècle, le site abrite un atelier de peigne. Cette fabrique de peignes est installée en 1927 ou 1928 par les établissements Roudière et trois autres associés sur l'emplacement même de l'ancienne scierie. L'usine occupe des locaux de part et d'autre de la route. La famille Cubilié rachète l'usine en faillite en 1930. Précisément, le 22 mars 1930, comparaissent Pierre Louis Joseph Roudière, Ephrem Casimir Ramel et Elisée François Auguste Lapasset. Il est fait rappel de la formation entre eux le 3 avril 1928 dune SARL Roudière Ramel et Cie, capital de 32 000 francs. Cession en 1930 des parts de Rouzaud. La société devient SARL Roudière Ramel et Lapasset.

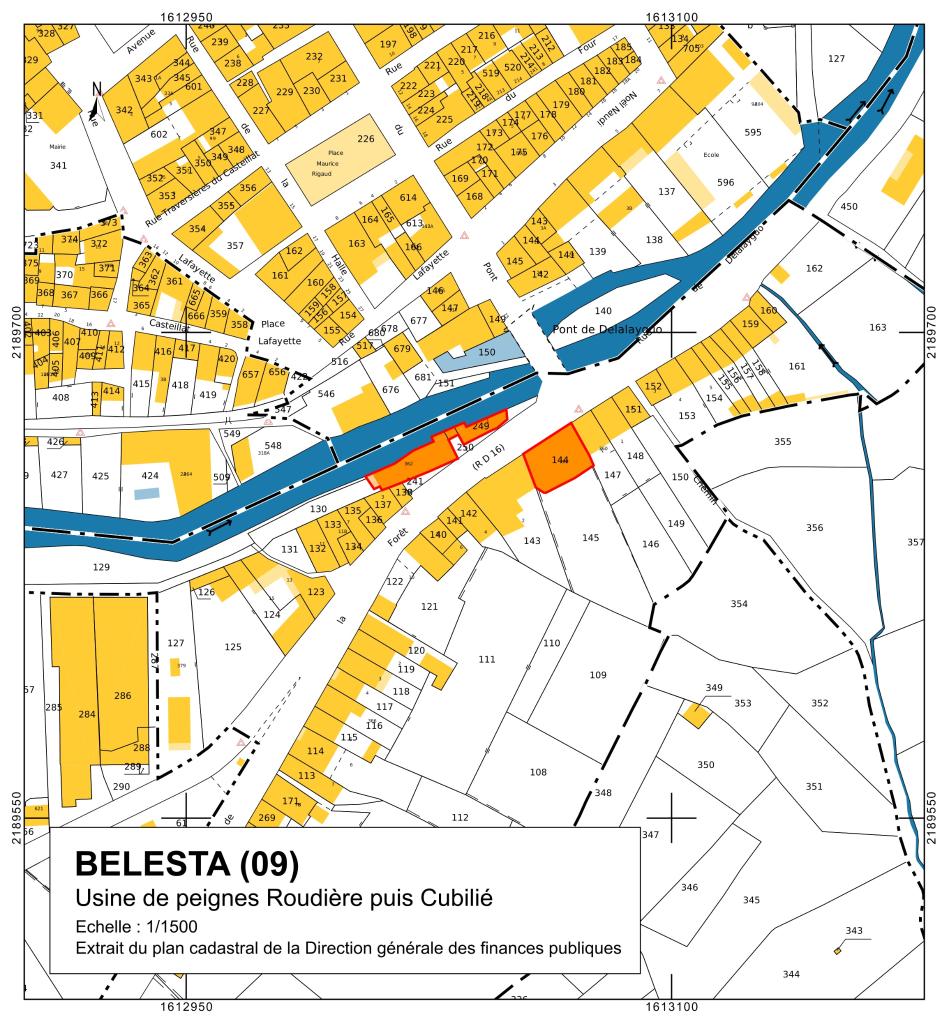

La fondation d'une SARL intervient le 20 janvier 1933, liant Maximin Saurel (Fougax, 1907) et Léonce Cubilié (L'Aiguillon, 1908). Le nom de la société est SARL Cubilié et Saurel, Ets Cubilié et Saurel. Saurel apporte 25 000 francs et Cubilié 20 000 (+ 5 000 constituées de ses relations commerciales + représentations déjà en vigueur par le négoce). Ils reprennent le bail de lusine dite du Pont, autrefois propriété Roudière et Ramel. Cubilié est gérant. Les cornes en provenance d'Australie, du Cap et du Vénézuela étaient entreposées dans un bâtiment en face l'usine de l'autre côté de la rue (AE1 144).

En 1956, il est relaté un mauvais écoulement des eaux du canal de fuite de l'usine du Pont du fait d'ordures jetées dans l'eau, ce qui occasionne des perturbations sur la turbine de 13CV de l'usine. En 1963, la société Léonce Cubilié et Cie comprend deux secteurs : approvisionnement en matières premières d'une part ; fabrication d'autre part. Le premier secteur comprend les locaux où sont entreposées et triées les cornes nécessaires à la fabrication des peignes et des déchets de cornes destinés à être transformés en engrais. Le deuxième comprend les ateliers de fabrication (tronçonnage des cornes, préparation de la corne et fabrication des peignes. En 1963, les locaux sont présentés comme étant dans un état convenable de propreté et d'entretien, avec ateliers dotés d'un matériel moderne permettant travail à la chaîne et production journalière de 7 000 peignes. La société exploite parallèlement un dépôt de cornes, onglons et os desséchés à Lesparrou (IA09010242), où ils sont transformés en engrais. La matière première vient beaucoup d'importations sud-africaines. Le produit du broyage quant à lui est conditionné en sacs à l'usine et revendu à des fabricants dengrais composés, des agriculteurs ou des organismes agricoles. Lusine de transformation a été ouverte sans autorisation, alors quelle semble relever des établissements de la 2e classe. Voilà probablement pourquoi en 1964, L. Cubilié demande officiellement l'autorisation de s'installer au lieu-dit Le Pont, alors que l'usine est déjà en fonctionnement. Il précise que les déchets et résidus sont transférés à l'usine de broyage située à la Plâtrière de Lesparrou.

En 1966, la SARL Léon Cubilié et Cie est présentée comme manufactures de peignes en corne (à base de corne de bovin) et en rhodoïd. On comprend à cette date que lusine suscite des nuisances sonores (scies à ruban pour scier la corne). La répartition des activités à partir du plan fourni à cette date établit que le local des scies, fours, dépôt et magasin se trouvent en AE144 (côté sud de la route), que les fours, fabrication et garage sont en AE249/250 et 241 (côté rivière). Secrétariat, direction, WC et comptabilité sont présentés dans le prolongement de ces derniers, en face du AE144. Les bureaux ont aussi existé un temps en parcelle 249.

Dans les années 1970, l'usine est alors présentée en difficulté (vieillissement du personnel, travail pénible et mal payé, concurrence croissante ). A cette époque, existe aussi un dessin peint sur une façade de l'usine (probablement parcelle 241 ou mur voisin en 138), mettant en scène la fontaine de Fontestorbes et un peigne sur lequel deux personnes trouvaient léquilibre. Ce dessin a disparu par la suite. L'usine ferme en 1982.

Lusine compte 30 ouvriers en 1977.