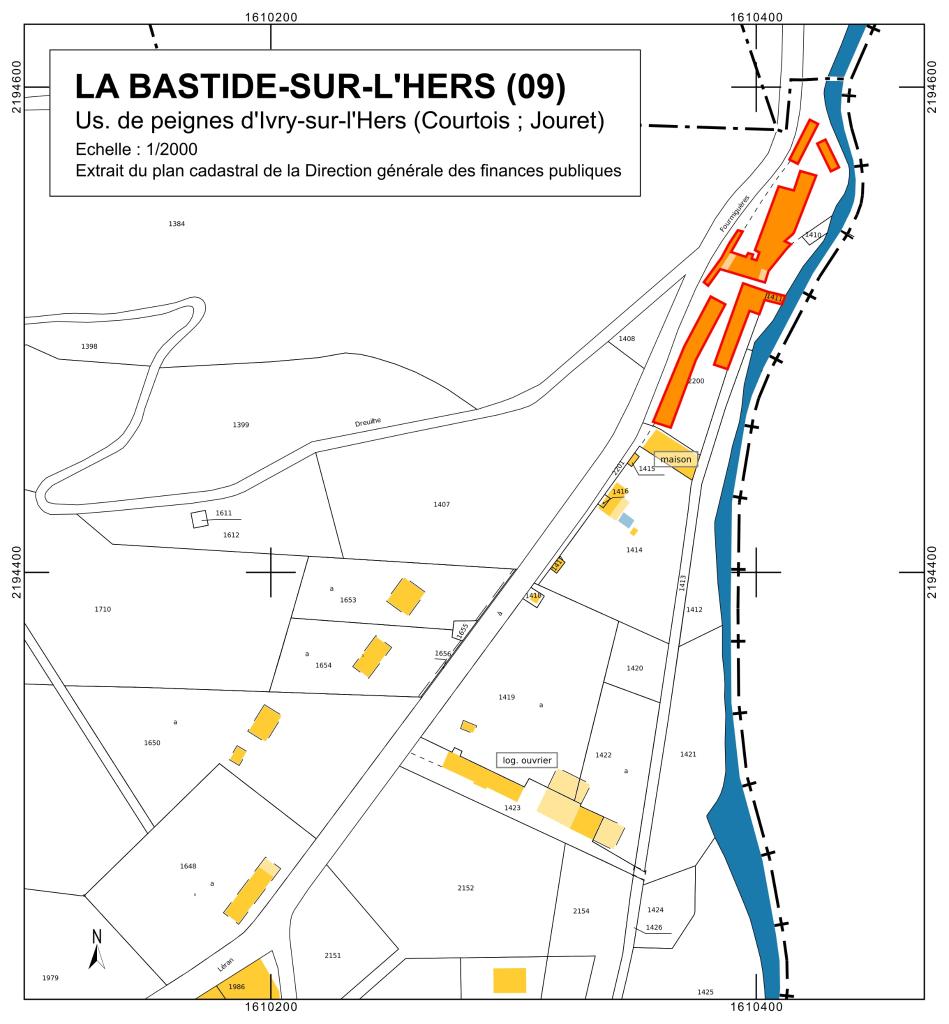

En 1864 Emile Courtois demande lautorisation détablir une usine de peignes dans la plaine de La Bouyche (récolement conforme en 1866). Cet endroit est propice à la mise en place dun moteur hydraulique car la rivière présente une pente naturelle après la remise en jeu des eaux du canal de la forge, du moulin et des deux fabriques de peignes de Campredon. Autorisée le 26 septembre 1865, l'usine, dune centaine de mètres carrés, est achevée en 1867. Mais E. Courtois meurt le 8 février 1867, la laissant à son fils Louis (associé à son beau-père Jean Coste-Bez au Peyrat) qui l'agrandit six ans plus tard, ainsi qu'à plusieurs reprises par la suite (1895, 1897, 1901 avec l'ajout d'un réfectoire, et en 1910). Cette usine prend le nom dIvry-sur-lHers en référence au centre de fabrication de peignes dIvry-la-Bataille dans l'Eure et donne désormais son nom au lieu-dit.

D'après Arlette Isaac, la date de 1904 qui figure aux côtés de « 1864 » sur lune des façades est la date de construction des actuels bâtiments. Le barrage de l'usine, situé en amont près de Campredon, est réglementé par deux arrêtés préfectoraux datant des 26/09/1865 et 28/08/1920 (révision, sur demande de Louis Courtois le 23/03, visant à l'exhaussement de 45cm de la crête du barrage, acquis le 28/08). Un arbitrage est opéré avec l'industriel du peigne de Campredon Azéma-Bigou (IA09000882) et un compromis acquis en 1919 (du fait de troubles causés par la chute deau). Deux procès-verbaux de récolement, en 1923 et 1924, sont acceptés sans observation. Courtois avait été autorisé dexhausser de 45cm. La société en nom collectif « Louis Courtois et fils » est fondée le 15 mars 1901, et dissoute le 18 décembre 1924. L'ensemble des biens (sauf un immeuble) est alors attribué à Jean Emile Henry Fernand Courtois, l'un des associés de la société, chargé de sa liquidation. A Louis Courtois succède effectivement Fernand vers 1928. La même année, un accident mortel cause larrêt de lactivité de broyage de corne pour création d'engrais. En 1933, l'usine, louée à MM. Monié et Tourtrol, est arrêtée. Monié et Tourtrol en effet sont partis en emportant les archives de Louis Courtois.

Après trois ans d'interruption, l'usine fonctionne à nouveau en 1936 avec les frères Jouret, locataires. Une partie des bâtiments est démolie et remaniée, et l'usine est rachetée par les frères Jouret en 1939, au moment où M. Jouret (né en 1904) part à la guerre. Les Jouret possédaient jusqualors une usine de peignes à Aiguillanes, effectivement cédée en 1939 (IA09010215). Le 7 juillet 1947, M. Jouret demande l'autorisation de réparer le barrage de son usine, en déplaçant l'ancrage du barrage sur la rive droite. Une enquête est ouverte. En janvier 1948, on rapporte des tensions entre Jouret et Azéma-Bigou sur la question du barrage : Azéma-Bigou estime que le barrage a causé un apport d'alluvions exhaussant le niveau de la rivière, quand Jouret rétorque que cest lui qui en est responsable, du fait de la suppression des canaux de fuite du Martinet et du Moulin qui autrefois permettaient l'évacuation des déchets. Azéma-Bigou conteste la validité de la cote du repère fixant la crête du barrage Courtois/Jouret, en dépit du compromis et de la sentence judiciaire de 1919, et Mme Mirc estime que l'engagement pris par Courtois auprès de Mirc père (autre peigner de Campredon) en 1920 n'a pas été respecté. L'ingénieur en charge de l'enquête conteste et estime que ces réclamations ne peuvent s'opposer à la réalisation des travaux projetés par Jouret. Les travaux doivent consister en la réfection du barrage en respectant la cote d'arasement fixée par arrêté, l'ancrage en rive droite reporté de 80 cm en amont, et la pose d'une 2e vanne de dégravoiement dans le corps du barrage. La modification de lancrage en rive droite doit mieux respecter l'arrivée du canal de fuite des usines Azéma-Bigou. Le 24 mai 1948, il est rappelé que les Azéma-Bigou disposent d'une chute deau acquise en l'an 5 de la République au district de Tarascon comme « bien d'émigré » (à savoir bien récupéré à un noble ou religieux ayant refusé de revenir en France avant 1792). Cette chute actionne leur usine hydro-électrique. En 1955, le Conseil d'Etat rejette finalement la demande des Azéma-Bigou. En 1947, Jouret avait en outre demandé à établir un nouveau barrage en aval de son usine pour établir une nouvelle usine, ne s'ancrant qu'en rive gauche (parcelle A1283) pour ne pas s'ancrer sur la rive droite propriété Azéma-Bigou. Mais les autorités préfèrent alors privilégier le projet de nouveau barrage Azéma-Bigou, situé entre Bel-Air et Foncirgue (avis de lingénieur-adjoint du 26 mars 1948). Le projet est reformulé en avril 1948 : Jouret précise qu'il utilise actuellement une chute de 3m30 donnant une puissance de 42CV, désormais insuffisante, d'où la demande concernant la création d'un bassin de 4500m², la rectification ainsi que l'allongement du canal d'amenée existant pour renforcer la chute (report de l'usine génératrice 200m en aval de l'emplacement actuel), soit un report de la hauteur de chute de 3m30 à 5m14. Les autorités répondent par la nécessité de prendre en compte l'aménagement global de lHers : « la longue liste des usines que nous venons de donner et à laquelle il faudrait d'ailleurs joindre la liste des usines du département de l'Aude, depuis Sainte-Colombe jusqu'à Chalabre, fait comprendre qu'il est impossible de ne pas tenir compte de l'aménagement existant. Quand bien même la disposition des lieux nous amènerait à projeter une chute deau importante, il faudrait y renoncer devant les nombreux intérêts lésés et devant les servitudes en eau ou en force qui viendraient grever lentreprise du nouveau permissionnaire ou concessionnaire. Il se trouve d'ailleurs que cette disposition des lieux ne permet pas d'envisager un autre aménagement que celui existant comprenant des petites chutes alimentées par un canal d'amenée de quelques centaines de mètres de longueur ( ) ». On compte 40 usines de 2 à 30 kW de puissance normal sur 24km de section de l'Hers. Or le projet en question semble adapté car il consiste en un aménagement d'un dispositif déjà en place, mais il est finalement refusé car il cause une perte de puissance globale sur l'Hers. Dans les années 1950, l'activité de l'entreprise est partagée entre fabrication de peignes et fabrication d'engrais. Le dépôt des matières animales desséchées et leur transformation en engrais ont lieu dans des locaux annexes de la fabrique de peignes. Les matières premières (cornes, onglons ) proviennent essentiellement d'Amérique du Sud, Afrique du Sud, Australie et marginalement de France. Le produit du broyage a un usage agricole. Les locaux sont présentés comme bien entretenus (AD09, 482w84). Le gérant en 1964 est Alfred Jouret, domicilié à Ivry. Les activités précises à l'époque sont le broyage par choc mécanique de produits organiques, la fabrication d'engrais à partir de matières animales desséchées, le dépôt d'os secs, l'aplatissement sans macération de cornes sabots et onglons et la fabrication de peignes. L'usine ferme vers 1985-1987.

Elle emploie 115 personnes en 1900. Durant la période Jouret, elle emploie tout au plus 48 personnes ; 43 employés en 1960, 30 employés en 1972.