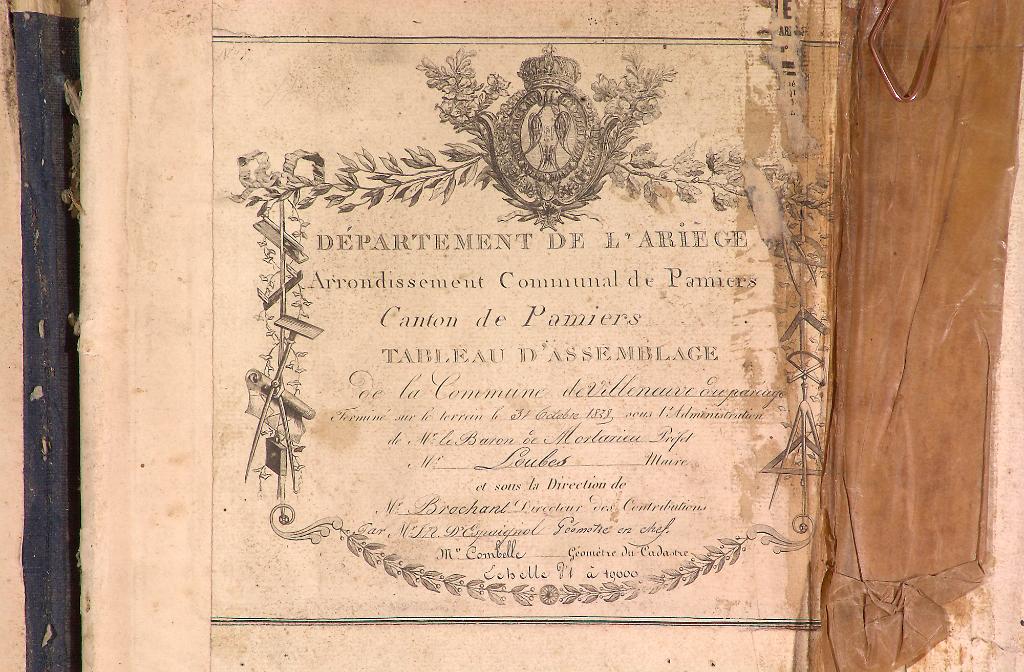

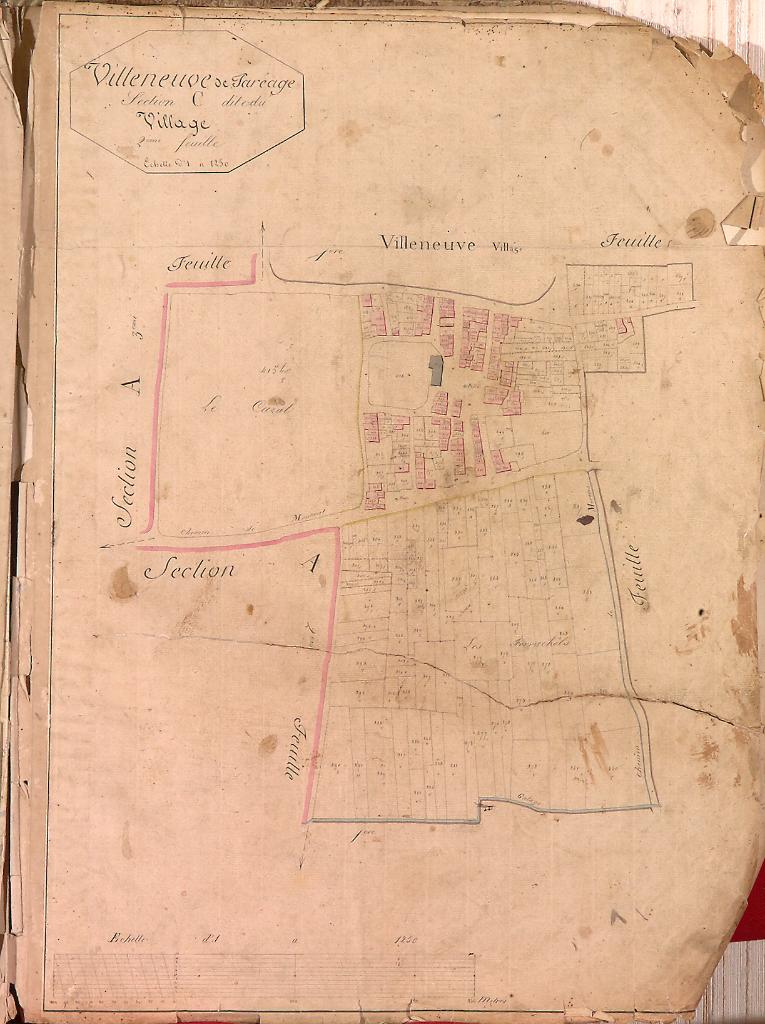

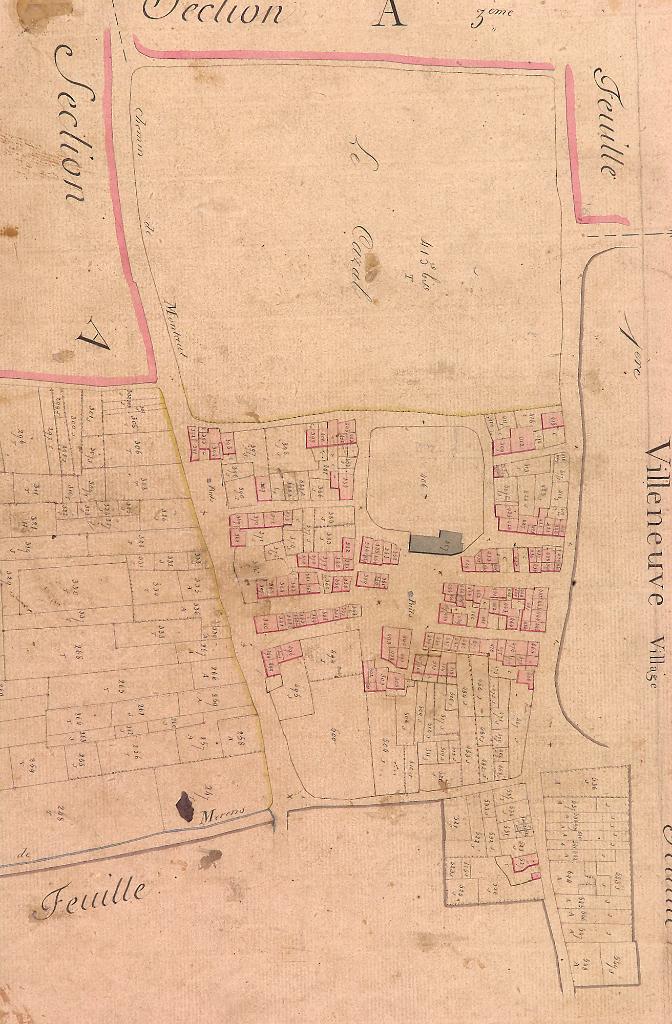

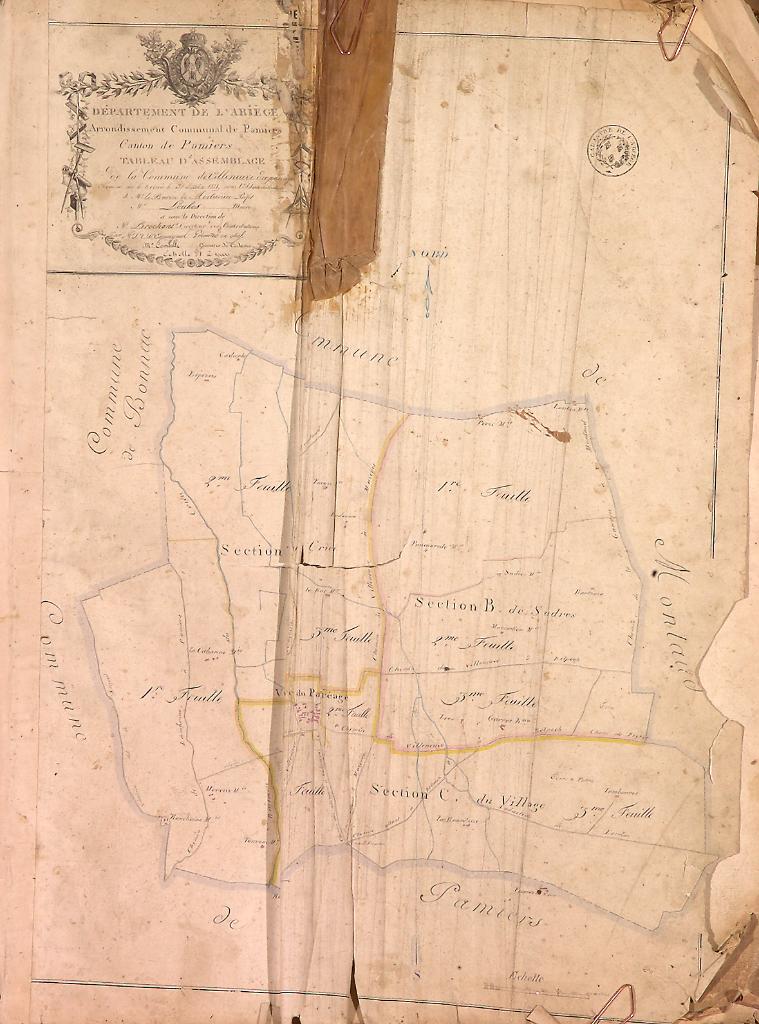

Un alleu est mentionné à Villeneuve en 1034 dans les accords passés entre Pierre et son neveu Roger, attestant la mise en culture très ancienne de ce lieu. L'ancien cimetière Saint-Pierre, au vocable antérieur au 10e siècle (indiqué abandonné sur la Carte de Cassini) est extérieur au village. Autour du site seraient visibles quelques traces d'habitat ancien qui pourraient matérialiser l'emplacement d'une première paroisse. La plaine de l'Agarnaguès, malgré les défrichements par les moines et les habitants, reste au 12e siècle peu cultivée et surtout un pays de chasse. Des villages sont créés pour exploiter la terre et attirer les habitants, comme Villeneuve. Fondée par le Comte de Foix, d'abord nommée Villeneuve-le-Comtal, elle est ensuite donnée à l'abbaye Saint-Antonin par le Comte Raymond-Roger (testament de 1222). La commune appartenait au 13e siècle aux localités détenues en commun par l'abbaye Saint-Antonin et l'évêque de Pamiers, comprises dans les fiefs du Comte de Foix. Elle est mentionnée dans le paréage de 1241, entre l'abbé Maurin et le Comte Roger Bernard, puis dans celui de 1308 qui énumère les communes placées dès lors sous la tutelle royale, représentée par une viguerie royale implantée aux Allemans. A la fin du Moyen-Age et jusqu'à la Révolution, de l'ancien paréage de 1308, seules relèvent de l'administration royale Villeneuve-du-Paréage ainsi que les autres lieux des Allemans, Saint-Amadou, Ludiès, Le Carlaret, Saint-Victor et deux autres communautés. Durant les guerres de religion, quelques seigneurs catholiques (Lordat, Saint-Amadou) prennent les armes et le pays de Pamiers est mis à mal, en grande partie ruiné, les villages des Allemans et de Villeneuve incendiés. On l'appelle alors Villeneuve-la-Brûlée. A la Révolution, la métairie de la Bourdette, toujours propriété du chapitre cathédral, est vendue à un habitant de Pamiers. L'étude du cadastre napoléonien (1838) fait apparaître, au coeur du village, un module de plan carré (mairie et place actuelle) flanqué de l'église sur le côté sud, comme aux Allemans ou aux Pujols : ce module originel pourrait correspondre à un fort, attesté en 1690, et mentionné sur la Carte de Cassini. Au nord de ce moulon, un vaste espace, de plan carré, est encore appelé ""casal"" (ancienne exploitation médiévale ?). La ville s'est développée selon une organisation urbaine composée de rues et de bâtis disposés en parallèles relativement régulières, de direction est-ouest. Ce type de plan se retrouve à Bonnac, à La Bastide-de-Lordat, à la Tour-du-Crieu. Ce tracé est interrompu dans sa moitié nord par l'emprise de l'ancien fort, devenue aujourd'hui la place de la mairie-école, et au sud de l'église par une place centrale, probablement destinée au marché local. En l'an 12, le nombre d'habitants est de 419, il augmente régulièrement jusqu'en 1850 avec 632 habitants, puis diminue (453 habitants en 1907) jusqu'au milieu du 20e siècle. On en comptait à nouveau plus de 550 autour des années 2000. Durant la première moitié du 20e siècle, tous les corps de métier étaient représentés, il y avait encore deux forges en activité.

- inventaire topographique

-

Peiré Jean-FrançoisPeiré Jean-FrançoisCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

Dossier non géolocalisé

-

Aires d'étudesCommunauté de communes du Pays de Pamiers

-

Adresse

- Commune : Villeneuve-du-Paréage

Commune de la vallée de l'Ariège, d'une superficie de 1147 ha, Villeneuve-du-Paréage se situe à quelques kilomètres au nord-est de Pamiers. Le territoire communal s'étend sur la plaine sans obstacle physique. Le point culminant, situé à l'est, n'atteint pas les 300 m, tandis que le point le plus bas se trouve en bordure du Crieu au nord à 268m. A l'ouest de la commune, le ruisseau du Crieu le traverse du sud au nord sans l'inciser. En raison du risque d'inondation, son lit a nécessité la réalisation d'importants endiguements. Les grandes cultures couvrent une grande partie de la superficie communale, on trouve également des vergers, quant aux bois ils sont inexistants. L'arbre est présent seulement dans les haies coupe-vent, sur morain pour les vergers ainsi qu'en relique. L'habitat est disséminé sur la commune : il est constitué d'écarts agglomérés et se concentre autour du village centre. La route départementale D 29 reliant Pamiers à Mazères traverse du sud au nord la commune.

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

Chercheur à l'inventaire général d'Occitanie jusqu'en 2012.

Chercheur à l'inventaire général d'Occitanie jusqu'en 2012.