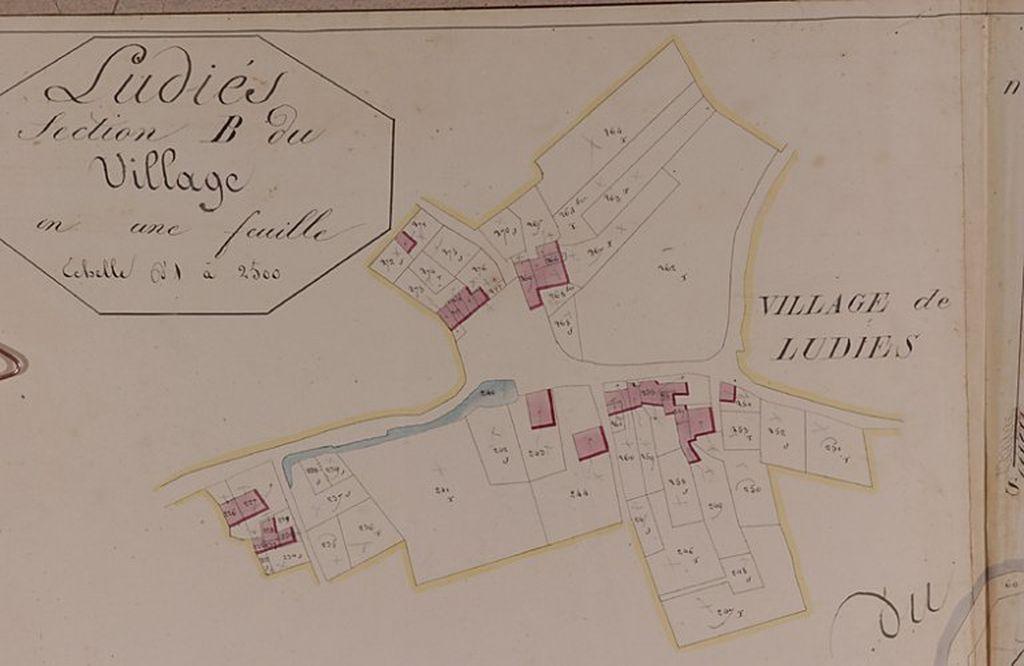

La première mention du village remonte à 1230. A cette date, la seigneurie de Ludiès et de Saint-Amadou avait été cédée en paréage par l'abbé Maurin de Saint-Antonin à Bertrand de Belpech (l'autre moitié demeurant à l'abbaye Saint-Antonin). Celui-ci, en tant que co-seigneur, pour chaque fête de Saint-Antonin, sous l'albergue d'un épervier, devait rendre hommage à Maurin, pour le fort et le village de Ludiès. La famille Belpech, au coeur du Temporel de Toulouse, se trouvait à la tête d'importants domaines qui seront partagés entre trois fils. L'un d'eux hérite de Ludiès. La temporalité de l'archevêque de Toulouse était séparée de la sénéchaussée royale de Toulouse créée en 1270. Cependant, le lieu de Ludiès dépend dès lors de la sénéchaussée royale de Carcassonne, créée après 1229. celle-ci était divisée en baylies, châtellenies, vigueries et autres terres, parmi lesquelles figure le paréage des Allemans (1308) dont fait partie Ludiès. A la fin du Moyen-Age et jusqu'à la Révolution, seuls, du paréage de 1308, continuent à relever de l'administration royale les lieux de Ludiès, ainsi que des Allemans, de Saint-Amadou, du Carlaret, de Villeneuve-du-Paréage, de Saint-Victor et de deux autres lieux. Les communautés qui dépendaient du paréage des Allemans détenaient un viguier, un juge et un juge d'appeaux nommés conjointement par l'évêque et le roi. La seigneurie de Ludiès est un exemple de l'enchevêtrement des droits de co-seigneurie au Moyen Age. Les Rigaud de Vaudreuil en particulier, hormis leur seigneurie de Trémoulet et le quart de celle du Carlaret, furent co-seigneurs par moitié de Ludiès et Saint-Amadou (l'autre moitié appartenant en indivision au roi et à l'abbaye de Pamiers), sous la condition de continuer à honorer l'abbaye d'un épervier vivant le jour de la Saint-Antonin. Lorsqu'elle fut créée, la paroisse de Ludiès fut rattachée à celle du Carlaret, c'est pourquoi la commune ne possède pas d'église. Le village s'est formé à un carrefour de voies, à proximité immédiate de l'ancien château. Sur le plan du cadastre napoléonien (1826), une pièce d'eau ou mare, disposée en longueur, occupait l'emplacement du chemin de Ludiès à Varilhes au départ de la place actuelle. Sur l'ensemble de la commune, le cadastre napoléonien restitue de grandes parcelles étendues qui évoquent l'existence d'un vaste domaine seigneurial, excepté la partie ""a"" de la section A de Larcrou ou Las Justices, disposée en laniéré serré. Ce dernier type de parcellaire correspond au découpage caractéristique des lopins de terre accordés aux ouvriers brassiers du domaine. L'organisation actuelle du village de Ludiès est identique à celle du cadastre napoléonien. On note quelques extensions d'habitat le long des voies nord et est. L'ancien puits sur la place a été supprimé. En 1907, on comptait encore 25 maisons et 83 habitants. Le village avait son école, une institutrice, mais seulement deux agriculteurs principaux. La population, d'une centaine d'habitants après la Révolution, a décliné progressivement jusqu'en 1980 (33 habitants).

- inventaire topographique

-

Peiré Jean-FrançoisPeiré Jean-FrançoisCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- (c) Inventaire général Région Occitanie

Dossier non géolocalisé

-

Aires d'étudesCommunauté de communes du Pays de Pamiers

-

Adresse

- Commune : Ludiès

D'une superficie de 187 ha, Ludiès est la plus petite commune du territoire. Elle se situe à l'est de Pamiers, dans la plaine alluviale de l'Hers, sur la moyenne terrasse située entre le cours de l'Ariège à l'ouest et celui de l'Hers à l'est. Appelée plateau des Pujols, cette terrasse est constituée d'un dépôt d'alluvions quaternaires (Riss) à sommet plat. Le paysage communal est essentiellement plat, le terrain voué aux grandes cultures extensives. Seul le versant de la terrasse côté Hers est partiellement boisé. Les altitudes varient entre 260 m dans la plaine à 350 m sur le plat de la terrasse. Cette position légèrement surélevée ouvre l'horizon sur la chaîne pyrénéenne. La voie de communication principale (R.D. 30) de direction nord-sud, emprunte la plaine alluviale au pied du versant. Une départementale transversale (R.D. 511) traverse le bourg et le relie aux axes principaux. L'habitat, composé d'une cinquantaine d'habitants, se concentre à proximité du château, au carrefour des diverses voies de desserte, formant un village cohérent bien que sans église, très modeste et semblable à un hameau. La place de plan trapézoïdal en forme le noyau, bordée par l'école-mairie, le monuments aux morts et le lavoir-fontaine.

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie

Chercheur à l'inventaire général d'Occitanie jusqu'en 2012.

Chercheur à l'inventaire général d'Occitanie jusqu'en 2012.