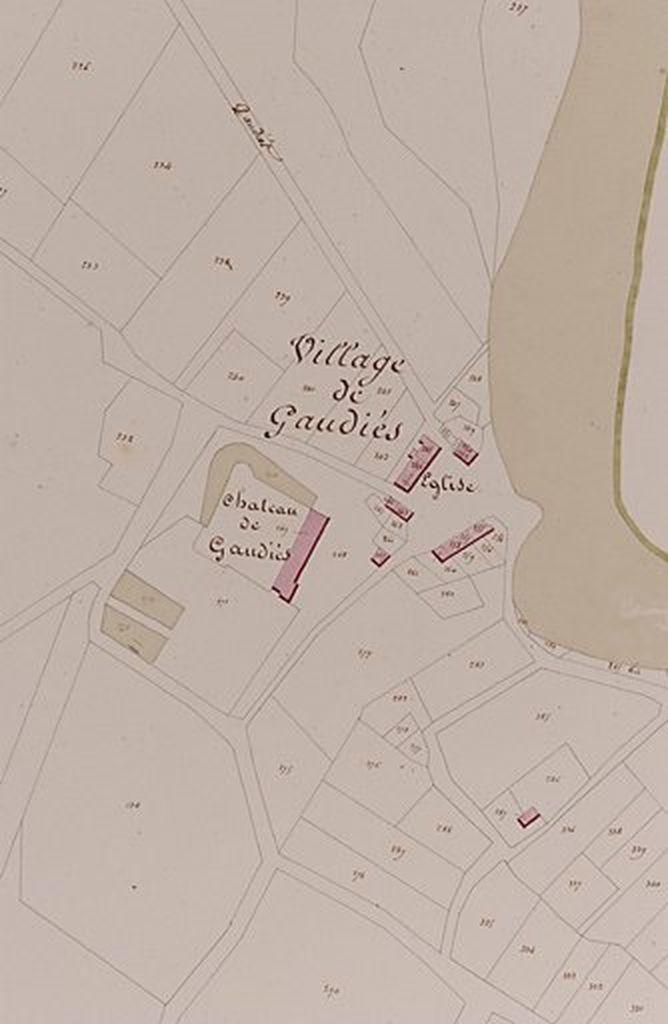

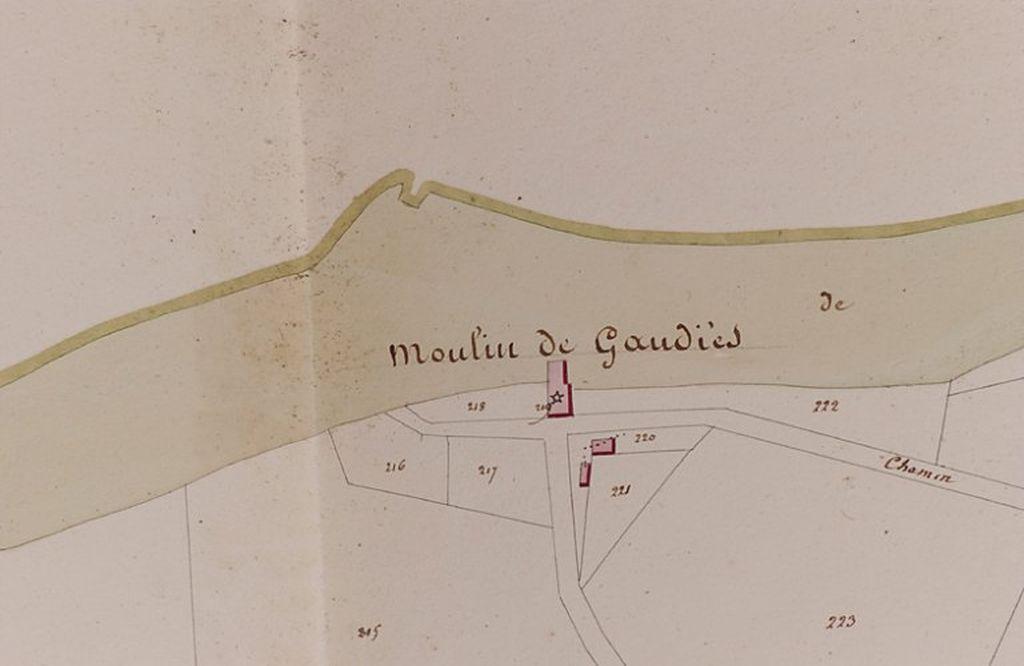

A l'exception d'une partie au nord du territoire, possession de la famille d'Asnave, Gaudiès est la plus ancienne et la plus importante seigneurie des évêques de Toulouse. Ils la conservent en gestion directe jusqu'au 16e siècle. La première paroisse, et son groupement humain, était implantée sur la rive opposée (rive droite) de l'Hers, proche du prieuré Saint-Sernin de Pauliac, donné en 1085 par Bertrand de Belpech à l'abbaye de Lagrasse, devenu prieuré de Saint-Sernin de Toulouse en 1100, puis échangé avec l'évêque de Toulouse en 1272. Durant la 1ère moitié du 12e siècle, le village actuel (castrum) se forme, sur la butte de la rive gauche où se trouve aujourd'hui le château, autour d'une ""maison antique"" et d'une petite église. Dénommé à l'origine Galderio puis Galders, il est irrigué depuis le plateau par la source de Fonvillanove, dont le cours abondant permet de remplir les fossés. L'église paroissiale et le cimetière sont maintenus rive droite, à proximité de l'archidiaconé. Une charte de coutumes est donnée aux habitants du nouveau village, vers 1310, par l'archevêque de Toulouse. Les noyaux d'habitat créés autour de quelques métairies dispersées donnent naissance à des hameaux. A la fin du 13e siècle, après la destruction de l'archidiaconé, le village de la rive droite devient simple paroisse et la population se rassemble rive gauche. Le second village s'étoffe et prend le nom de Gauderiis. Dans l'enceinte du château se trouvaient plusieurs logements de notables, dont les jardinets étaient extérieurs aux fossés. Au 16e siècle, le village s'étend en contrebas autour du ""planal"" (grande place). Bien que, jusqu'au 16e siècle, l'évêque ne séjourne plus à Gaudiès, le château devient la Chambre épiscopale de Gaudiès, chef d'une importante châtellenie qui comprend en particulier les seigneuries de La Bastide-de-Garderenoux, Esplas, Saint-Michel et Saint-Martin-d'Oydes. A la fin du 16e siècle, la seigneurie de Gaudiès est vendue aux Villemur, seigneurs de Pailhès et Bonnac, qui libèrent la cour du château de son habitat. La seigneurie change ensuite de mains puis, de 1594 à 1840, de façon discontinue cependant, appartiendra à la famille des Lévis qui rendent hommage au roi. Le château, l'église de la rive droite, Notre-Dame de l'Obit, et une partie du village, sont endommagés au cours des guerres de religion. L'ancienne église paroissiale est alors remplacée par l'édifice actuel, rive gauche, mentionné pour la première fois en 1630. Seul l'ancien cimetière est conservé sur l'autre rive de l'Hers jusqu'à la Révolution. Au 16e siècle, le village comptait environ 450 habitants, l'habitat y était plus dense qu'aujourd'hui. La dépopulation s'amorce après 1850, passant de 617 habitants à 407 en 1907, à 200 en 1999. Deux moulins à farine sont mentionnés en vis-à-vis sur les rives de l'Hers, au nord de la localité : le grand moulin de Taladol, rive droite, attesté en 1174, annexé plus tard par l'abbaye de Boulbonne, restauré en 1525 puis détruit en 1586, et un petit moulin rive gauche. Ils seront rachetés puis reconstruits par les Lévis en 1630. Seul est conservé le moulin implanté au lieu-dit le Moulin. Des ponts successifs ont relié les deux rives au niveau du village, puis 300 m en amont après la Révolution.

- inventaire topographique

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

Dossier non géolocalisé

-

Aires d'étudesCommunauté de communes du Pays de Pamiers

-

Adresse

- Commune : Gaudiès

Limitrophe de l'Aude, la commune de Gaudiès se détache à l'extrême nord-est de la communauté de communes, à 13 Km de Pamiers. Elle fait partie du canton de Saverdun. D'une superficie de 1041 ha, elle est constituée de trois zones distinctes, disposées parallèllement et de direction nord-sud : au milieu, la plaine alluvionnaire de l'Hers, zone facilement inondable, à 250 m d'altitude à l'ouest, le premier niveau des terrasses alluviales qui sépare les vallées de l'Hers et de l'Ariège, constitué de graviers et de galets, et à l'est, les coteaux qui annoncent le Lauragais, composés de molasses, poudingues et calcaire, et culminant à 350 m. La première terrasse, de faible dénivellé, comporte encore quelques bosquets épars sur son versant. L'habitat est très peu dense sur l'ensemble de la commune, comme sur le village lui-même. Il est surtout constitué de quelques hameaux et de plusieurs fermes isolées. Excepté le hameau de Lavail, implanté sur les premières hauteurs du coteau oriental, les principaux hameaux et noyaux d'agglomérés s'égrennent à la lisière entre la terrasse alluviale et la plaine de l'Hers. Les fermes occupent surtout les zones éloignées de la vallée, sur la terrasse occidentale et sur le coteau à l'est. Les grandes cultures dominent le finage, le bocage est quasiment inexistant.

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

Chercheur à l'inventaire général d'Occitanie jusqu'en 2012.

Chercheur à l'inventaire général d'Occitanie jusqu'en 2012.