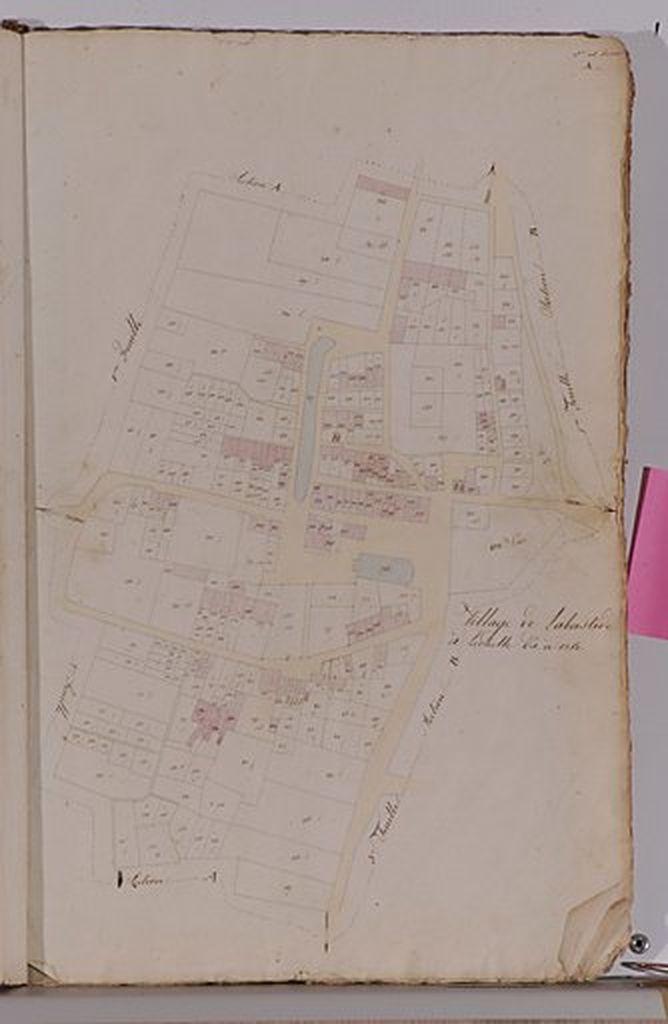

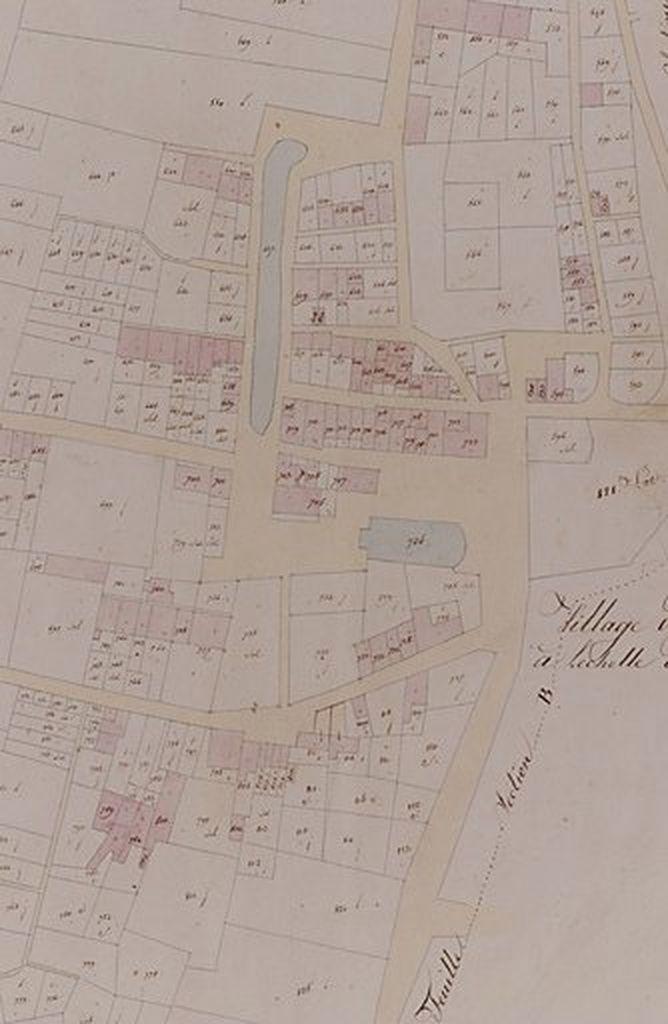

Le nom du village a varié plusieurs fois : d'abord La Bastide de Gardaraino, qui s'est maintenu quelques temps en La Bastide-Garderenoux. Au 10e siècle, un grand nombre de terres autour de La Bastide dépendait de l'abbaye de Camon. En 1249, le prieuré de Montoulieu à Manses possédait de nombreux terroirs et églises sur la commune. D'abord sous tutelle du temporel toulousain épiscopal, La Bastide appartient au 13e siècle à la famille des seigneurs ecclésiastiques de Belpech qui, au sein du temporel toulousain, possédaient de grands domaines. A leur partage en 1250, Sicard de Belpech devint seigneur de La Bastide-Garderenoux. La Bastide fut vendue le 13 mai 1416 à Hugues de Lordat, seigneur de Cazenave et devint la Bastide de Cazenave puis La Bastide de Lordat. Il s'agit probablement d'une bastide sans coutumes ni paréages. Une analyse comparée des plans et cadastres anciens autorise l'hypothèse d'une première agglomération de plan régulier, constituée d'une série d'alignements parallèles de bâtis et de rues, de direction est-ouest. La première mention du château date de 1491: il paraît s'être greffé sur la bastide en empiettant sur son angle nord-est, non loin de l'église primitive. Celle-ci aurait été, d'après la tradition orale et quelques mentions écrites, implantée plus au nord, à proximité du cimetière. L'église a été déplacée au 17e siècle sur le lieu actuel, encourageant le développement d'un nouveau noyau d'habitation au sud de l'agglomération primitive. On ne peut déterminer l'emplacement des fossés mentionnés en 1643 mais on observe, sur le plan cadastral de 1812, à l'emplacement de l'actuelle Promenade du Lavoir, un vestige de douve rempli d'eau. Le plan de 1806 mentionne un moulin à eau sur l'Hers. Un moulin à vent est indiqué en 1812 au nord du village. Le vignoble était bien implanté (Carte de Cassini) au 18e siècle dans la vallée de l'Hers, remplacé au 19e siècle, grâce aux amendements, par la culture céréalière. Les berges de l'Hers, très humides, étaient occupées par un bocage dense enserrant prairies et peupliers. Liée à la mécanisation des années 1960 puis au remembrement, l'intensification de la céréaliculture a eu pour conséquence la destruction du bocage originel du territoire et l'effacement du réseau des fossés et chemins. Dès 1945 et jusque vers 1980, la culture du tabac prend une place prépondérante sur l'ensemble de la vallée de l'Hers. On dispose, pour le 20e siècle, de quelques repères démographiques : l'annuaire départemental (1907) évoque 334 habitants : à cette date, il s'agit encore d'un véritable centre urbain où tous les corps de métiers sont représentés. Les équipements urbains en eau potable et électricité datent respectivement de 1906 et des années 1930-31. Les recensement de 1975 puis de 1999 font apparaître une oscillation de la population avec 182 puis à nouveau 216 habitants. Hormis un restaurant, les autres commerces ont aujourd'hui disparu.

- inventaire topographique

-

Peiré Jean-FrançoisPeiré Jean-FrançoisCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

Dossier non géolocalisé

-

Aires d'étudesCommunauté de communes du Pays de Pamiers

-

Adresse

-

Commune : La Bastide-de-Lordat

Cadastre : 1812 ; 1989

-

Commune : La Bastide-de-Lordat

La commune de La Bastide-de-Lordat occupe une superficie de 598 ha. Elle est située à 9 km à l'est de Pamiers et fait partie des communes qui s'échelonnent du nord au sud en bordure de la plaine de l'Hers, sur la frange orientale du territoire de la communauté de communes. Elle est composée de trois zones parallèles orientées nord-sud. A l'est, la terrasse alluviale basse de la vallée de l'Hers, dont le cours est cantonné sur sa rive droite par les coteaux du Lauragais. A l'ouest, une autre terrasse alluviale, moins basse que la précédente, qui correspond à la deuxième terrasse de l'Ariège. Entre ces deux plans, un relief aux versants relativement abrupts s'étire en longueur selon un axe nord-sud. Sur ce relief est implanté le village que domine la silhouette triangulaire du clocher de l'église. Les vallonnements du Lauragais à l'est, la chaîne des Pyrénées au sud, et la grande plaine de l'Ariège à l'ouest, constituent le cadre panoramique de cette agglomération surélevée. Le niveau des terrasses latérales se caractérise par des dépôts d'alluvions mélangés à des cailloutis plus fins que sur le cours de l'Ariège. L'arête occupée par le village est constituée par la remontée d'un banc de poudingue et de calcaire en buttée entre les deux terrasses. L'essentiel de l'habitat est aggloméré et concentré dans le village. Celui-ci possède un tissu urbain serré au nord et de plus en plus relâché vers le sud, dans sa zone d'extension. Hors du village, le paysage est essentiellement rural, composé de grands champs ouverts, rarement ponctués par un habitat très dispersé.

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

Chercheur à l'inventaire général d'Occitanie jusqu'en 2012.

Chercheur à l'inventaire général d'Occitanie jusqu'en 2012.