La maison présente des maçonneries et des aménagements sur les trois premiers niveaux qui constituent la première phase de la construction dans la seconde moitié du 13e siècle. Au nord, du côté de la rue Droite, elle est liée avec l'appareil de la façade de sa voisine. La datation de cette première campagne d'édification est corrélée par les analyses dendrochronologiques réalisées sur des cloisons et planchers du rez-de-chaussée (entre 1259 et 1267).

Le dernier niveau (soleilho) est plus complexe : cette surélévation remploie de nombreux matériaux. Il semble y avoir une campagne ayant lieu entre le 15e et le 17e siècle (chevrons, sablière et poteaux) qui remploie des éléments du 13e siècle (poteau, petite écharpe) dont l'emplacement d'origine n'est pas déterminé. L'adjonction du « portail obscur » contre la façade orientale de la maison a sans doute également lieu dans le courant du 15e siècle.

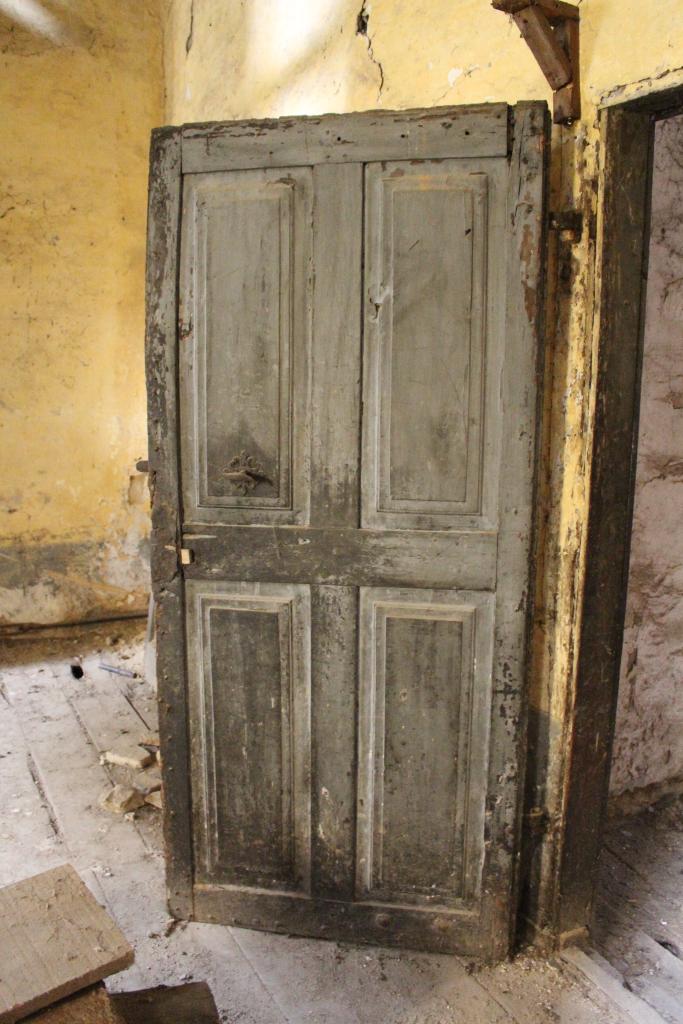

À l'intérieur les espaces du second et troisième niveau sont redessinés à l'époque moderne. Un grand escalier qui monte du rez-de-chaussée jusqu'au comble redistribue les niveaux. Une porte sculptée indique probablement la première étape de ces grands remaniements des étages nobles à la fin du 17e ou au début du 18e siècle. C'est vraisemblablement au 18e siècle que sont percées les très grandes baies rectangulaires aux menuiseries à petits carreaux, remplaçant des baies à cordons d'appui et d'imposte médiévales (baies géminées?).

Des éléments de décor en plâtre surmontent des cheminées et deux portes (des portraits), appartenant à une phase de subdivision des grandes pièces au 19e siècle. Le costume à petite fraise serrée au cou et la coiffure à chignon à peigne relevé du portrait féminin au second niveau, semblent caractéristiques de la mode des années 1830-1840.

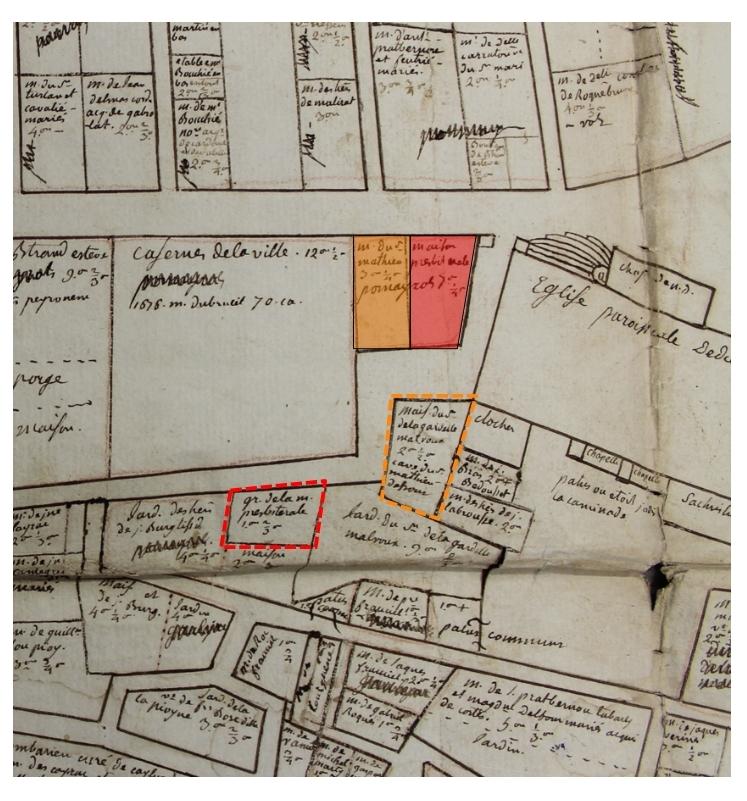

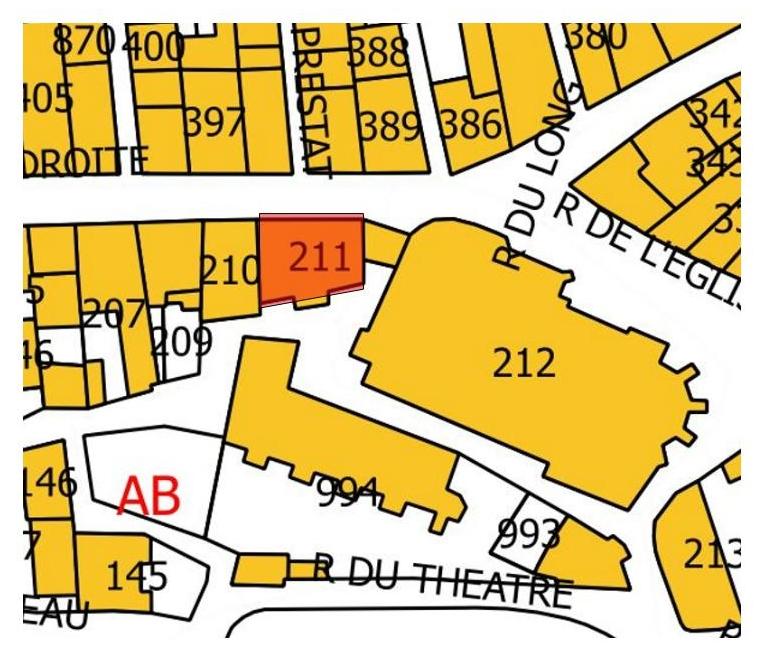

À la fin du 18e siècle la maison sert de presbytère. Le presbytère détient également une seconde parcelle à vocation utilitaire dans la petite rue bordant la maison au sud, une grange (parcelle D1 566, cadastre de 1836), peut-être héritées de dispositions plus anciennes. À la Révolution cette parcelle devient propriété communale bien que son usage soit toujours, pour le presbytère en 1837, mais la grange est transformée en écurie (cet édifice est aujourd'hui détruit).

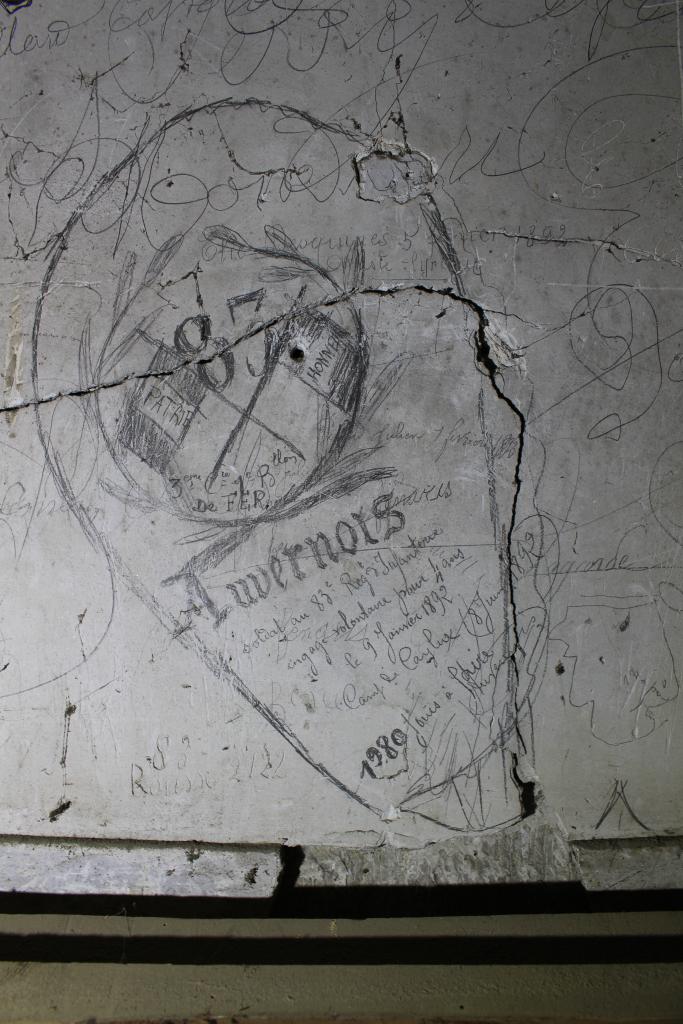

En 1887, c'est la Fabrique de l'église paroissiale de Caylus qui est propriétaire de l'édifice, jusqu'en 1898 où il est vendu à Jean-Baptiste Mazard "cultivateur à Miquel". Durant la décénnie où la maison est détenue par la Fabrique, des soldats participant aux entraînements sur les champs de tirs qui ont lieux sur les causses au nord de Caylus, sont logés au deuxième étage. De nombreuses inscriptions, datées de 1889 à 1894, attestent de leur passage.