I - SOURCES.

1 ) Sources manuscrites :

Archives départementales de l'Hérault : série G Visites pastorales des évêques de Lodève.

G 4436 - Plantavit de la Pause (1631)

G 1060 - François Bosquet (1649)

G 1061 —-Roger de Harlay (1659)

G 1062 - Jean-Georges de Souillac (1734)

G 1063 - Jean-Georges de Souillac (1740)

Série 0 n° II 0 122/6

II - DOCUMENTS DE REFERENCE.

Archives départementales de l'Hérault :

Série 0 n° II 0 122/6

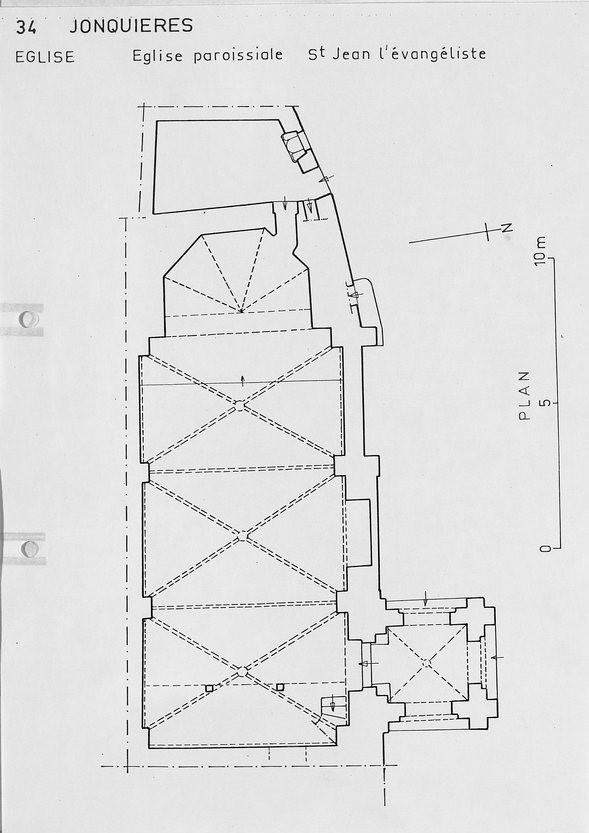

- Rapport de l'architecte Bésiné sur son projet d'agrandissement de l'église (1er septembre 1856).

- Plan et coupe transversales (1er septembre 1856).

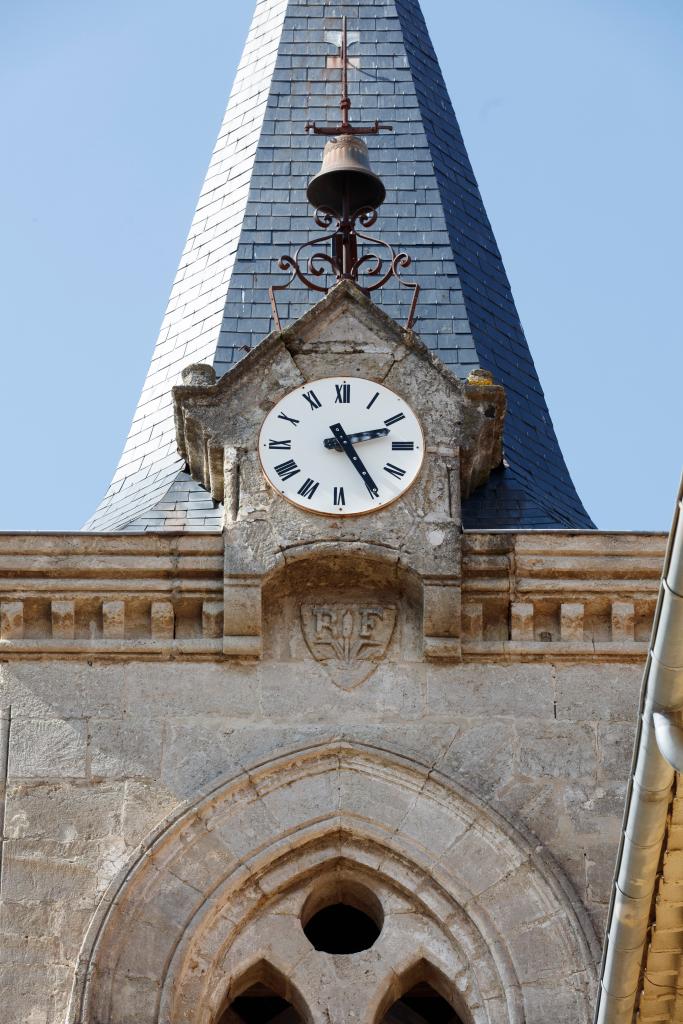

- Projet d'érection d'un clocher à l'église :

-Rapport de l'architecte A.DEVIC (15 février 1889).

-Devis descriptif des travaux (15 février 1889).

-Plan général des lieux (15 février 1889).

-Plan de l'église et du clocher projeté (15 février 1889).

-Elévation Sud (15 février 1889). Elévation Est et coupe transversale (15 février 1889).

-Rapport de l'architecte (travaux supplémentaires) (25 mai 1890)

-Procès-Verbal de réception provisoire (11 février 1896).

III- TRAVAUX HISTORIQUES.

SEGONDY (chanoine Jean).- Les églises du diocèse de Lodève. 1958. (ms 25.561 ? , Bibliothèque Municipale de Montpellier), p. 210 et p. 221-222.