Résumé. Construction entre 1624 et 1643 ; à l'emplacement d'une chapelle de pèlerinage du 14e siècle attribuée aux récollets ; et détruite au moment des guerres de religion ; chemin de croix du 19e ; remplaçant celui du 18e siècle ; l'église a été classée en totalité en 1989.

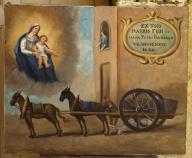

Edifices antérieurs : Selon une tradition, Saint Flour, premier évêque de Lodève, aurait élevé sur la colline, jadis dédiée à la déesse Vesta, une chapelle à la Vierge Marie. Détruite par les Cathares, en 1200, cette chapelle aurait été reconstruite au XIVème siècle par l'évêque de Béziers, Hugues de Jugera après la découverte d'une statue de la Vierge, dite Miraculeuse; cette chapelle élevée par les consuls entre 1360 et 1373 enclavait l'oratoire des miracles, mais n'était, assure le Père Cambin (A.D. 34, série H, Doc. I, 1) pas plus grande que le choeur de 1672 ou sacristie actuelle. (Segondy, A la gloire de Notre-Dame, p. 44 ; Luttsang, p. 22-37 ; et de Laurès, p. 190-191; et cf. ANNEXES, ch. V). Elle comportait en tout cas, en 1527, un clocher dont un prix fait nous signale la construction (Doc. I, 1 et ch. V, ANNEXES) et une rosace signalée également par un prix-fait en 1536 (Cf. Doc. 1 tt ch. V, ANNEXES).

Le 3 février 1613, installation à Gignac de 15 Recollets envoyés par le Cardinal de Bonzy, évêque de Béziers. Le premier supérieur, le Père Augustin de Lassus dressa le plan de l'église et du couvent. Le nouvel édifice n'était pas encore achevé que les partisans de Montmorency, sous la conduite du duc de Rohan, assiégèrent l'église qui fut détruite et rasée avec le couvent (avril 1622) (Doc. de Laurès, p. 204-209).

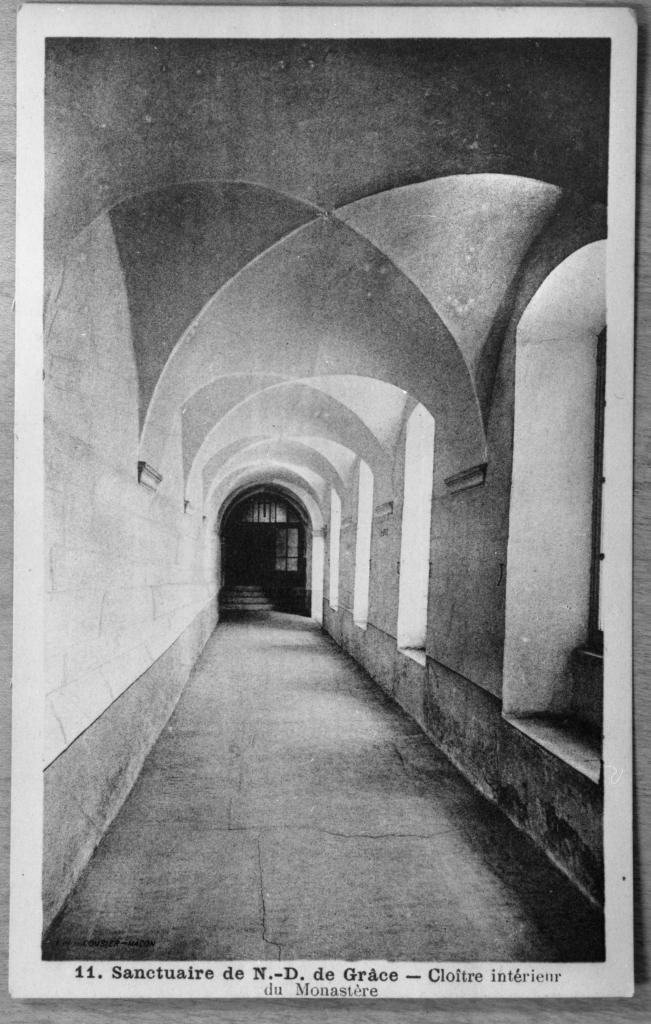

Construction de l'église : Les contrats de la reconstruction sont passés entre 1624 et 1629. (Autorisation du gouvernement de Languedoc et prix-fait du 21 mai passé entre le Syndic des Pères et Jean Meric, maître-maçon de Gignac, passé devant le notaire Poulahon). (Doc. I, Segondy, A la gloire de Notre-Dame, p. 44, et Luthard, p. 278-281). Il semblerait que seul le couvent était à rebâtir et que les travaux faits à l'église consistaient en réfection des vôûtes, des arcs et agrandissements par la construction de chapelles. Les plans de ces restaurations auraient été établis par les Pères Chabrier (1623-1624), Innocent du Peron, d'Avignon (1625-1627) et Daniel d'Aiminy, de Tarascon (1632-1634) (Doc. III, Hyvert, Dossiers de Recensement).

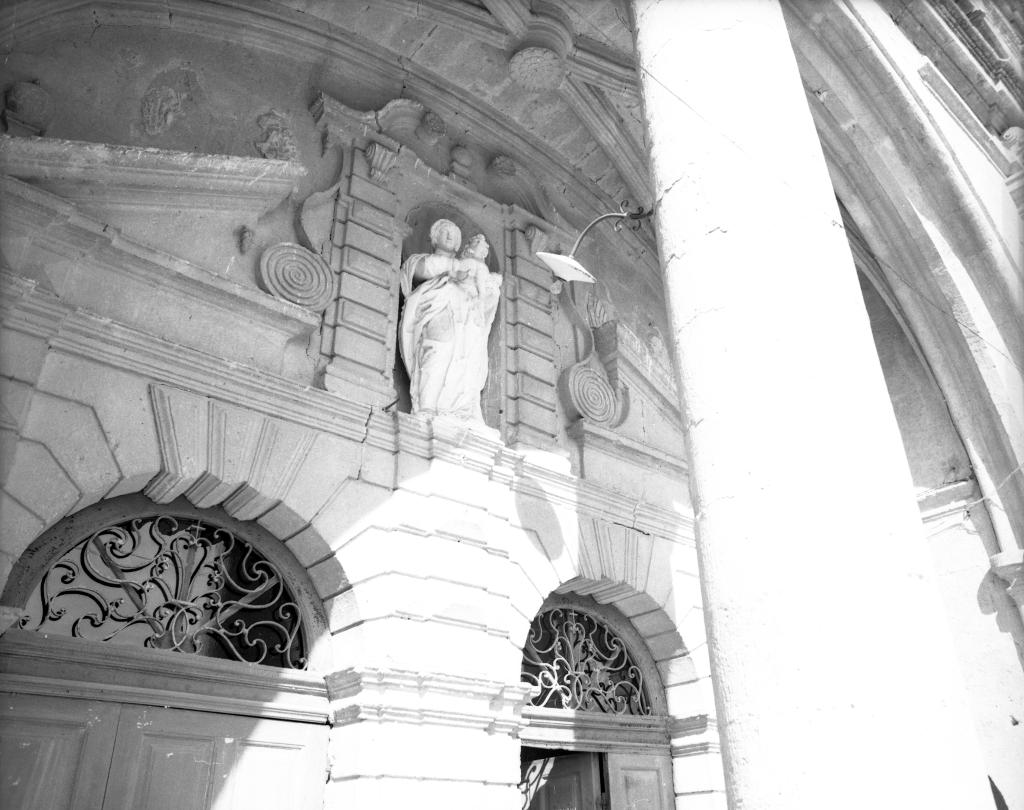

C'est en 1636 que le maçon François Méric reçut la charge de rebâtir la façade, à l'Est, les portes, la galerie voûtée, le balustrage. La façade occidentale fut l'oeuvre du père Joseph Seiron d'Arles, entre 1641 et 1643 (Cf. description de l'anonyme de 1675 et de De Laurès, ch. V, ANNEXES).

Restaurations - Remaniements : Le clocher, construit en "mauvaise pierre de la tailhade", est rebâti en coupole, en "bonne pierre de taille de Pouzols" en 1727, par Joseph Fauquier, maître-maçon de Gignac (DOC. III, Hyvert). La façade ayant subi des mouvements inquiétants, il fallut (cf. pl. IV) la consolider par une colonne, au centre du porche, en 1776 (date gravée sur la colonne). La Révolution enlève aux Recollets l'église et le couvent qui sont vendus en 1792 à la commune de Gignac. Sous le 1er Empire on y installa une école primaire et secondaire, bientôt éclipsée par l'école des Frères de Gignac. Un nouveau pensionnat est ouvert en 1847. En 1914—1918, un groupe de religieuses Carmélites est établi dans le couvent de Notre-Dame par le chanoine Rul ; sous leur impulsion Notre-Dame devient une école libre et un pensionnat. Le couvent est encore aujourd'hui occupé par les Religieuses du Carme1.