II - DESCRIPTION

1 - PARTI GENERAL. PLAN, COUPES.

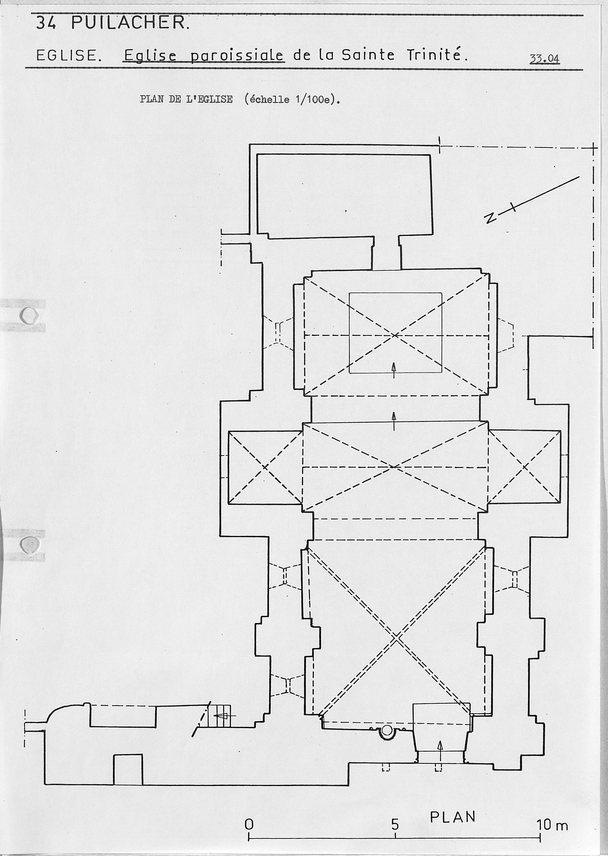

Edifice de plan rectangulaire orienté Sud-Est vers Nord-Ouest.(Le chevet actuel est au Nord-Ouest). Nef unique de deux travées avec chapelles latérales peu profondes de part et d'autre de la première travée, et chevet plat. Eglise voûtée : voûte sur croisée d'ogives dans la dernière travée et voûtes d'arêtes sur l'autre travée de la nef et le choeur.

2 - ELEVATIONS INTERIEURES.

La dernière travée de la nef près du mur de fond est éclairée par trois ouvertures à double ébrasement et en arc plein-cintre : deux ouvertures au Sud et une seule au Nord. Cette travée très large correspond à deux anciennes travées plus petites séparées à l'origine par deux pilastres rectangulaires sur dosserets toujours en place à l'heure actuelle. Ces piliers sont surmontés de tailloirs à mouluration classique et reçoivent les retombées d'arcs formerets plein-cintre qui se développent dans chaque travée au-dessus des ouvertures. Ces deux petites travées ont été revoûtées au XVIe (ou XVTIe siècle ?) elles sont couvertes d'une même et seule voûte sur croisée d'ogives chanfreinées. Les retombées des ogives s'effectuent contre le mur de fond sur des piliers rectangulaires qui laissent apparaître sous un enduit moderne une colonnette engagée sur l'angle et dont la base est moulurée. L'attache des voûtains transversaux sur les murs goutterots est renforcée par deux arcs formerets brisés. Un arc doubleau brisé sépare cette large travée de la travée de choeur.

Cette dernière est flanquée d'une chapelle latérale de part et d'autre qui s'ouvre sur la nef par un arc plein-cintre ; chaque chapelle est éclairée par un oculus. Au-dessus des arcs apparaît un bandeau interrompu par les retombées de la voûte d'arêtes de la nef et correspondant à la naissance de la voûte romane primitive.

Le choeur : Séparé de la nef par un arc doubleau brisé qui porte la date 1838 peinte.

Les murs goutterots sont ajourés de deux baies en plein-cintre sous un arc formeret dont l'ouverture correspond à la largeur de la travée et qui repose sur des piliers rectangulaires par l'intermédiaire de coussinets chanfreinés. Sur le mur goutterot Nord apparaît une porte en arc plein-cintre murée. Au-dessus des arcs formerets la naissance de l'ancienne voûte était soulignée comme la travée précédente par un bandeau que masquent en partie les retombées des voûtes d'arêtes actuelles.

Le mur du chevet est cantonné de deux piliers d'angles rectangulaires dont les parties hautes disparaissent sous les retombées de la voûte d'arêtes.

Dans l'axe de ce mur a été ménagée une porte en arc plein-cintre.

3 - ELEVATIONS EXTERIEURES.

Façade Nord : Divisée en quatre travées par quatre contreforts qui s'élèvent jusqu'au toit ou ils s'interrompent brusquement sans glacis. Le mur goutterot est couronné par une corniche chanfreinée. Au niveau de la 1 ère travée près du choeur la chapelle latérale Nord provoque un décrochement. Le choeur est éclairé par une baie en plein-cintre sous laquelle s'ouvrait autrefois une petite porte en arc plein-cintre. La 2e travée de la nef est éclairée d'une ouverture identique. Les autres travées sont aveugles. Les deux contreforts qui encadrent la travée de fond présentent un dosseret sur leur face interne.

Façade Sud : Le choeur est éclairé par une fenêtre en arc plein cintre ouverte entre le contrefort d'angle et le suivant qui est en partie masqué par la petite chapelle latérale légèrement saillante. Cette chapelle est cantonné par les deux contreforts de la travée correspondante. La travée de fond est éclairée par une ouverture romane. Mur de chevet (à l'Ouest) : Chevet plat de la même largeur que la nef, façade aveugle contre laquelle est accolée une petite sacristie moderne et flanquée au Sud-Ouest d'un contrefort appareillé et terminé dans sa partie supérieure par un glacis.

Façade Est : Encadrée par deux contreforts : celui de droite (au Nord) porte dans sa partie supérieure deux quart-de-rond en encorbellement qui se situent au même niveau que deux autres quart-de-rond placés sur la façade, au-dessus de la fenêtre d'axe (fenêtre en plein-cintre et à double ébrasement).

La porte d'entrée de l'église qui n'est pas dans l'axe de la façade mais déportée vers la droite est un percement relativement moderne de style néo-gothique.

A gauche de la façade, sur un mur qui porte la volée d'escalier conduisant au clocher apparaissent les traces d'un arc formeret chanfreiné en partie arraché.

Le clocher de plan carré se dresse sur la partie gauche (au Sud) de la façade, il est éclairé par des baies en arc plein-cintre chanfreiné.

4 - APPAREIL ET MISE EN OEUVRE.

Moyen appareil de calcaire gris et jaune